1. Anzeichen für „ungesunde“ Beziehungen

2. Die Rolle des Medizinsektors bei der Erkennung häuslicher Gewalt

3. Auswirkungen von häuslicher Gewalt

4. Exkurs: Außenstehende als Zeug:innen von häuslicher Gewalt

5. Allgemeine Indikatoren für häusliche Gewalt bei Erwachsenen

Im Blickpunkt: Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie und Pädiatrie

6. Gynäkologie/Geburtshilfe – Häufige Indikatoren

7. Notaufnahme – Häufige Indikatoren

8. Pädiatrie – Häufige Indikatoren

Im Blickpunkt Zahnheilkunde: Erkennen von Betroffenen von häuslicher Gewalt

9. Zahnheilkunde

Quellen

Einleitung

Willkommen zu Modul 2: „Indikatoren für häusliche Gewalt“. In diesem Modul werden Sie mehr über die weitreichenden gesundheitlichen Folgen von häuslicher Gewalt erfahren. Anhand von verhaltens-, physischen und emotionalen Indikatoren lernen Sie, wie man Betroffene von häuslicher Gewalt identifiziert und was sogenannte „red flags“ darstellt. Darüber hinaus wird die Rolle von Personen, die häusliche Gewalt beobachten, in einem Exkurs vorgestellt.

Medizinische Fachkräfte finden spezielle Indikatoren zur Erkennung und Unterstützung von Betroffenen mit einem Fokus auf die Gynäkologie/Geburtshilfe, Notaufnahme (Chirurgie), Pädiatrie und Zahnmedizin.

Lernziele

+ Verstehen der vielfältigen Folgen von häuslicher Gewalt für Betroffene, Familien und das soziale Umfeld, einschließlich der physischen, psychologischen und sozialen Auswirkungen.

+ Erwerben von Fähigkeiten, potenzielle Warnsignale anhand von Verhaltensweisen, körperlichen und emotionalen Indikatoren zu erkennen.

+ Erkennen der emotionalen und psychologischen Auswirkungen von häuslicher Gewalt, insbesondere auf Kinder, und Verstehen, wie wichtig die Schaffung eines sicheren Umfelds für alle Familienmitglieder ist.

+ Erkennen der Indikatoren für häusliche Gewalt, die spezifisch für die Gynäkologie/Geburtshilfe, Notaufnahme_Chirurgie, Kinderheilkunde und Zahnmedizin sind.

+ Erwerb von Wissen über Indikatoren, die auf häusliche Gewalt hindeuten können und ein besseres Verständnis der Rolle der Zahnmedizin bei der Unterstützung von Betroffenen von häuslicher Gewalt.

1. Anzeichen für „ungesunde“ Beziehungen

Manche Beziehungen können sich negativ auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken, anstatt es zu verbessern. Einige können sogar ein toxisches Niveau erreichen. Daher ist es wichtig, Warnzeichen zu erkennen, um frühzeitig handeln zu können.

Diese Warnzeichen, die oft als Warnsignale oder „red flags“ bezeichnet werden, dienen als Indikatoren für „ungesundes“ oder manipulatives Verhalten. Sie sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar – und das macht sie so gefährlich.

Toxizität kann in allen Formen in engen Beziehungen auftreten, z. B. zwischen Freunden, am Arbeitsplatz mit Kolleg:innen, zwischen Familienmitgliedern oder in Liebesbeziehungen. 1

Bitte klicken Sie auf die Kreuze unter jedem Begriff in den entsprechenden Kreisen in der Abbildung, um weitere Informationen zu Warnsignalen, die auf „ungesunde“ Beziehungen hindeuten, zu erhalten.

2. Die Rolle des Medizinsektors bei der Erkennung häuslicher Gewalt

Gesundheitsfachkräfte sind für viele Betroffene von häuslicher Gewalt die erste und einzige Anlaufstelle.

In dem folgenden Interview beantwortet Sabine Eder die Fragen, wie häusliche Gewalt bei Patientinnen und Patienten im Krankenhaus identifiziert werden kann und welche Indikatoren für häusliche Gewalt vorliegen können.

Experteninterview mit Sabine Eder zu Modul 2: Indikatoren für häusliche Gewalt

Hier geht es zum Video (https://training.improdova.eu/wp-content/uploads/2021/08/SE_Modul_2.mp4)

Sabine Eder ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Fachbereichskoordinatorin und die stellvertretende Leiterin der Opferschutzgruppe (OSG) des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) der Stadt Wien. Seit 1. Januar 2009 ist in Österreich die Einrichtung von Opferschutzgruppen in Zentral- und Schwerpunktkrankenhäusern vorgeschrieben. Diese umfassen ärztliche Vertreterinnen und Vertreter der Frauenheilkunde, der Unfallmedizin und der Psychiatrie, des Pflegedienstes sowie der psychologischen oder psychotherapeutischen Versorgung.

Ausführliche Informationen zu Opferschutzgruppen.

Nicht immer wollen Betroffene von häuslicher Gewalt die Polizei einschalten oder mit einem Berater/einer Beraterin einer Beratungsstelle sprechen. Das Dunkelfeld im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist daher groß. Wenn die Betroffenen jedoch aufgrund von Verletzungen oder langfristigen gesundheitlichen Folgen, die eine medizinische Behandlung erfordern, Hilfe benötigen, müssen sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen. 2

Darüber hinaus haben Betroffene Arzttermine (z. B. Kontrolltermine beim Zahnarzt/Zahnärztin, Diabetesbehandlung, Hautkrebsscreening), die nicht mit häuslicher Gewalt zusammenhängen. Hierbei kann das medizinischen Fachpersonal Anzeichen für häusliche Gewalt wahrnehmen und Hilfe anbieten. 3

Folglich sind Gesundheitsfachkräfte neben Freund:innen und Familie oft die ersten, die von häuslicher Gewalt erfahren oder die Anzeichen und Symptome erkennen, die auf häusliche Gewalt hindeuten. 4

Quelle: WHO, 2020

Oft sprechen die Betroffenen nicht über die Gewalt, die sie erleben.

Mehr Information finden Sie in Modul 1: das Rad von Macht und Kontrolle.

Traumatische Ereignisse, wie z. B. sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Misshandlung oder Kriegserlebnisse, haben dauerhafte physische und psychische Auswirkungen zur Folge. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie Patient:innen an die Gesundheitsversorgung und an Präventionsmaßnahmen herangehen. Eine trauma-sensible Versorgung (=Trauma-informed Care) verlagert den Schwerpunkt von der Frage „Was ist bei Ihnen nicht in Ordnung?“ auf die Frage „Was ist mit Ihnen passiert?“

In Modul 3 finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Kommunikation.

Hier geht es zu einem Erklärvideo.

3. Auswirkungen von häuslicher Gewalt

“Das Erleben von Gewalt oder Missbrauch durch einen Intimpartner erhöht das Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln, um das fast Dreifache und das Risiko, eine chronische körperliche Krankheit zu entwickeln, um fast das Doppelte.“5

Menschen sind unterschiedlich. Die individuellen sowie kumulativen Auswirkungen jeder Gewalttat hängen von vielen komplexen Faktoren ab. Obwohl jede Person häusliche Gewalt anders erlebt, sind die kurz- und langfristigen physischen, emotionalen, psychologischen, finanziellen und anderen Auswirkungen auf Betroffene oft ähnlich.

Es ist wichtig zu wissen, wie sich häusliche Gewalt auf die betroffenen Personen auswirken kann. So können Indikatoren eindeutiger wahrgenommen und erkannt werden.

Bitte klicken Sie auf die Kreuze unter jedem Begriff in den entsprechenden Kreisen in der Abbildung, um weitere Informationen zu körperlichen und physischen Auswirkungen von häuslicher Gewalt zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die folgende Auflistung von möglichen Indikatoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie stellt lediglich eine Auswahl dar.

Fallstudie – In der Allgemeinmedizinpraxis

Sabrina ist Buchhalterin, 30 Jahre alt und seit 8 Jahren mit einem Bauarbeiter verheiratet. Sie erzählt ihrem Hausarzt von ihrer ständigen Erschöpfung und ihren Kopfschmerzen, die sie seit über einem Jahr plagen. Die Kopfschmerzen haben sich in den letzten Monaten verschlimmert und treten vor allem am Ende des Tages auf. Häufig fühlt sie sich hoffnungslos und niedergeschlagen.

Sie hat Schlafprobleme und berichtet über Schmerzen am ganzen Körper. Sie war im vergangenen Jahr bei mehreren Ärzten. Sie hat Bluttests machen lassen, Schmerzmittel verschrieben bekommen, ihr wurde geraten sich mehr zu bewegen und ihre Ernährung umzustellen. Sie sagt ihrem Arzt, dass er unbedingt am selben Tag noch etwas für sie tun muss, da ihr Mann angesichts der ausbleibenden Ergebnisse ungeduldig wird.

Aufgabe zum Weiterdenken

(1) Denken Sie darüber nach, wie wichtig es ist, Patient:innen routinemäßig nach häuslicher Gewalt zu befragen, auch wenn sie mit scheinbar nicht verwandten Symptomen kommen.

Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf Kinder

Jedes Kind hat ein Recht darauf, ohne Gewalt groß zu werden.6

Bitte klicken Sie auf die Kreuze unter jedem Begriff in den entsprechenden Kreisen in der Abbildung, um weitere Informationen zu Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf Kinder zu erhalten.

„Kennst du das auch?“

Kinder und Jugendliche berichten von zu Hause und erzählen, wie sie dort häusliche Gewalt erleben. Hier geht’s zu den Geschichten.

Bild von Freepik

Untertitel aktivieren: Klicken Sie während des Abspielens im Bildschirmbereich unten auf das Untertitel-Symbol (kleines Viereck mit Strichen). Der Untertitel wird direkt eingeblendet. Um die Untertitelsprache zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad daneben und wählen unter „Untertitel“ die gewünschte Sprache aus.

Hier gehts zu einem Erklärvideo.

Die Art und Weise, wie man sich an Missbrauch und/oder Vernachlässigung aus der Kindheit erinnert und diese verarbeitet, hat einen größeren Einfluss auf die spätere psychische Gesundheit, als die Erfahrung selbst.9

Das folgende Video zeigt, wie traumatische Erlebnisse in der Kindheit das spätere Leben beeinflussen und es zu Bindungsstörungen kommen kann.

Menschen, die in ihrer Kindheit herausfordernde oder traumatische Erfahrungen gemacht haben, weisen im Alter mit größerer Wahrscheinlichkeit sowohl körperliche als auch kognitive Beeinträchtigungen auf. In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Beispiele für die kurz- und langfristigen Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf ein Kind:

- Kinder, die Gewalt erlebt und psychische Probleme haben (z. B. psychosomatische Symptome, Depressionen oder Selbstmordgedanken), haben ein höheres Risiko für Drogenmissbrauch, Schwangerschaften in der Jugend und kriminelles Verhalten. 16

- Durch ständiges Beobachten/Erfahren von Gewalt können Kinder „lernen“, dass es akzeptabel ist, Kontrolle auszuüben, Stress durch Gewalt abzubauen oder dass Gewalt mit dem Ausdruck von Intimität und Zuneigung verbunden zu sein scheint. Dies kann sich in sozialen Situationen und in Beziehungen während der gesamten Kindheit und im späteren Leben sehr negativ auf Kinder auswirken.

- Kinder müssen möglicherweise auch mit vorübergehender Obdachlosigkeit, Orts- und Schulwechsel, dem Verlust von Freund:innen, Haustieren und persönlichen Gegenständen, anhaltenden Belästigungen durch den Täter/die Täterin und dem Stress neue Beziehungen einzugehen, fertig werden.

Fallstudie: Langfristige Auswirkungen von häuslicher Gewalt

Aufgrund von starken Reizdarmsymptomen sucht Elyse, eine 28-jährige Krankenschwester, einen neuen Hausarzt auf. Auf die detaillierten Fragen des Arztes im Rahmen der Erstuntersuchung antwortet Elyse, dass es ihr bei der Arbeit gut gehe, sie aber Probleme mit ihrem Freund habe. Der Sex sei manchmal schmerzhaft, aber sie versuche es nicht zu zeigen. Sie hat gelegentlich Migräne, ihre Periode ist heftig und schmerzhaft, und sie wurde in ihren frühen Zwanzigern drei Jahre lang mit Antidepressiva behandelt. Als Teenager habe sie viel Alkohol getrunken. Vor acht Jahren hatte sie einen PAP-Abstrich, der sehr schmerzhaft gewesen sei.

Aufgaben zum Weiterdenken

(1) Über welche Symptome berichtete Elyse ihrem Arzt?

(2) Warum glauben Sie, dass ihre Symptome auf das Vorhandensein von häuslicher Gewalt in der Gegenwart und/oder in der Vergangenheit hinweisen könnten?

Fall adaptiert nach: The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual.

4. Exkurs: Außenstehende als Zeug:innen von häuslicher Gewalt 17

Familienmitglieder, Nachbar:innen, Arbeitskolleg:innen oder Betreuende können Zeug:innen von häuslicher Gewalt werden. Wir alle müssen aufmerksam sein, wenn sich ein Mensch in unserem Umfeld verändert (z. B. sich zurückzieht oder von unerwünschten Nachrichten seines/ihres Ex-Partner:in erzählt). Häusliche Gewalt beginnt nicht erst, wenn der Körper von Verletzungen und blauen Flecken gezeichnet ist. Wichtig ist, niemals wegzuschauen!

Was würden Sie tun?

Hier gehts zu einem Erklärvideo.

Aufgaben zum Weiterdenken

(1) Was sind die Warnsignale, die in diesem Video gezeigt werden und die darauf hinweisen, dass es sich um eine toxische Beziehung handelt, in der häusliche Gewalt vorliegt und jemand Hilfe braucht?

(2) Was würden Sie tun?

Die Zusammenarbeit und das Einverständnis der von häuslicher Gewalt betroffenen Personen sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine Intervention als Zeug:in. Die Intervention kann Gespräche mit den Betroffenen, Hilfe beim Zugang zu Hilfsdiensten oder z. B. die Unterstützung bei der Anzeige von Gewalttaten bei der Polizei umfassen.

Faktoren, die eine Intervention von Zeug:innen hemmen oder fördern können:

Weitere Informationen zu den entscheidenden Faktoren für die Intervention von Zeug:innen bei häuslicher Gewalt finden Sie hier (auf Englisch): https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-work-gender-based-violence/intimate-partner-violence-and-witness-intervention?lang=sl

5. Allgemeine Indikatoren für häusliche Gewalt bei Erwachsenen

Oft gibt es keine sichtbaren Indikatoren – deshalb ist es wichtig die Patientin/den Patienten in der Anamnese nach häuslicher Gewalt zu fragen.

Es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die den Gesundheitsfachkräften als „Warnsignale“ dienen können und darauf hinweisen, dass ein Patient/eine Patientin von häuslicher Gewalt betroffen sein könnte. Einige von ihnen sind recht subtil. Daher ist es wichtig, dass Gesundheitsfachkräfte auf die möglichen Anzeichen achten und angemessen reagieren. Bitte beachten Sie, dass keines oder alle dieser Anzeichen auch auf andere Probleme hindeuten können. Manche von häuslicher Gewalt betroffenen Personen machen Andeutungen im Umgang mit dem Gesundheits- und Pflegepersonal und ihr Verhalten kann ebenfalls aufschlussreich sein.

Gesundheitsfachkräfte sollten bei der Anamneseerhebung immer nach häuslicher Gewalt fragen. Ausführliche Informationen zur Kommunikation finden Sie in Modul 3.

Die von Gewalt betroffenen Personen sind darauf angewiesen, dass Gesundheitsfachkräfte zuhören, beharrlich bleiben und nach Anzeichen und Hinweisen schauen. Betroffene sind darauf angewiesen, dass Gesundheitsfachkräfte Gespräche unter vier Augen weiterverfolgen, Einzelheiten zu Verhaltensweisen, Gefühlen und Verletzungen, die sie gesehen und gemeldet haben, aufzeichnen und im Einklang mit etablierten Vorgehensweisen ihrer Organisation Unterstützung anbieten.

Personen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen können ihre Symptome unterschiedlich äußern. Seien Sie sich Ihrer eigenen Perspektive, möglichen Vorurteilen und Stereotypen bewusst, wenn Sie mit eine:r potentiell Betroffenen sprechen. Diese Faktoren können Ihre Einschätzung der Symptome beeinflussen. Weitere Informationen dazu in Modul 8.

Hier finden Sie eine Reihe möglicher Gesundheitsindikatoren, psychischer Indikatoren für Erwachsene und spezifische Indikatoren für gefährdete Gruppen. In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere spezifische Indikatoren für die Bereiche Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie, Pädiatrie und Zahnmedizin.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Indikatoren nach Farben geordnet: Gelb: Allgemeine Indikatoren; Grün: Verhaltensbezogene Indikatoren; Blau: Psychische Indikatoren.

Gesundheitliche Indikatoren

- Chronische Beschwerden wie Kopfschmerzen; Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Rücken 18

- Kardiologische Symptome ohne Anzeichen einer Herzerkrankung (Herzklopfen, arterielle Hypertonie, Myokardinfarkt ohne obstruktive Erkrankung)

Mögliche psychische Indikatoren

- Emotionaler Stress, z. B. Angst, Unentschlossenheit, Verwirrung und Feindseligkeit 19

- Selbstverletzungen oder Selbstmordversuche 20

- Psychosomatische Beschwerden

- Schlaf- und Essstörungen (z. B. Anorexie, Bulimie, Binge Eating) 21

- (vorgeburtliche) Depressionen 22

- Soziale Isolation/kein Zugang zu Verkehrsmitteln oder Geld 23

- Unterwürfiges Verhalten/geringes Selbstwertgefühl 24

- Angst vor Körperkontakt 25

- Substanzmissbrauch 26 27

Mögliche verhaltensbezogene Indikatoren 28

- Häufige Inanspruchnahme von medizinischen Behandlungen in verschiedenen Einrichtungen

- Häufiger Wechsel von Ärzt:innen 29

- Unverhältnismäßig lange Zeitspanne zwischen dem Auftreten der Verletzung und der Behandlung

- Zögerliche Reaktion auf die Frage nach der Krankengeschichte

- Leugnen, widersprüchliche Erklärungen über die Ursache der Verletzung

- Überfürsorgliches Verhalten der Begleitperson, kontrollierendes Verhalten

- Häufiges Fernbleiben von der Arbeit oder von der Ausbildung

- Ausweichendes oder schamhaftes Verhalten bei Verletzungen

- Ängstliches Verhalten in Gegenwart des Partners bzw. der Partnerin oder von Familienmitgliedern

- Nervöse Reaktionen auf Körperkontakt/schnelle und unerwartete Bewegungen

- Schreckhaftes Verhalten

- Extreme Abwehrreaktionen oder eine starke emotionale Reaktion auf bestimmte Fragen

Mögliche Indikatoren, die sich speziell auf älteren Menschen als gefährdete Gruppe beziehen:

Mögliche Indikatoren für häusliche Gewalt gegen ältere Menschen

- Mangel an grundlegender Hygiene

- Nasse Windeln

- Fehlende medizinische Hilfsmittel wie Gehhilfen, Zahnersatz

- Dekubitus, Druckgeschwüre

- Die Pflegeperson spricht über den älteren Menschen als wäre er/sie eine Last

Einige im Gesundheitswesen tätige Personen fürchten möglicherweise, dass das Ansprechen von Suizid bei gefährdeten Personen einen Auslöser darstellen könnte. Häufig kann jedoch das offene Gespräch Ängste verringern und das Verständnis fördern. Wenn eine Person Selbstmordgedanken oder -pläne hat oder sich kürzlich selbstverletzt hat und sich in einer akuten Notlage oder Unruhe befindet, ist es wichtig, sie nicht allein zu lassen. Suchen Sie sofort Hilfe bei einem Spezialisten/einer Spezialistin oder einer medizinischen Notfalleinrichtung.

Im Blickpunkt: Gynäkologie/Geburtshilfe, Chirurgie und Pädiatrie

6. Gynäkologie/Geburtshilfe – Häufige Indikatoren

Gynäkologie

Mögliche Indikatoren für sexuelle Gewalt

- Verletzungen der Genitalien, der Innenseiten der Oberschenkel, der Brüste, des Anus

- Irritationen und Rötungen im Genitalbereich

- Häufige Infektionen im Genitalbereich

- Schmerzen im Unterbauch und/oder Beckenbereich

- Sexuell übertragbare Krankheiten

- Blutungen im vaginalen oder rektalen Bereich

- Schmerzen beim Urinieren oder Stuhlgang

- Schmerzen beim Sitzen oder Gehen

- Starke Ängste vor Untersuchungen im Genitalbereich; Vermeidung von Untersuchungen

- Starke Krämpfe im Vaginalbereich bei gynäkologischen Untersuchungen

- Sexuelle Probleme

- Selbstverletzendes Verhalten

- Ungewollte Schwangerschaften/Abbrüche (Geburtshilfe)

- Komplikationen während der Schwangerschaft (Geburtshilfe) 30

- Fehlgeburten (Geburtshilfe) 31

Geburtshilfe

Wenn Sie in einer missbräuchlichen Beziehung leben, gibt es zwei Risikosituationen, unter denen die Gewalt eskalieren kann: wenn Sie gehen und wenn Sie schwanger sind!

Untertitel aktivieren: Klicken Sie während des Abspielens im Bildschirmbereich unten auf das Untertitel-Symbol (kleines Viereck mit Strichen). Der Untertitel wird direkt eingeblendet. Um die Untertitelsprache zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad daneben und wählen unter „Untertitel“ die gewünschte Sprache aus.

Hier gehts zu einem Erklärvideo.

„Tötungsdelikte sind eine der häufigsten Todesursachen während der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt.“ 32

Source: Jamieson, B. (2020). Exposure to Interpersonal Violence During Pregnancy and Its Association With Women’s Prenatal Care Utilization: A Meta-Analytic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 21(5), 904–921. https://doi.org/10.1177/1524838018806511

Indikatoren während der Schwangerschaft

Die folgenden Anzeichen sind Indikatoren für häusliche Gewalt während der Schwangerschaft. Nicht jede Frau, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, medizinischen Untersuchungen und/oder während der Geburt ängstlich und/oder nervös ist, hat Gewalt erlebt. Dennoch ist es immer wichtig, den individuellen Gründen nachzugehen, warum eine Frau ein Trauma während der Schwangerschaft und Geburt erlebt, und es ist wichtig, Schwangere nach häuslicher Gewalt zu fragen. Weitere Informationen zur Kommunikation. Weitere Informationen zur Kommunikation – siehe Modul 3 und zur medizinischen Dokumentation – siehe Modul 4.

Insbesondere Hebammen haben die Möglichkeit, psychische Anzeichen von Gewalt zu beobachten, da sie während der pränatalen und postnatalen Betreuung einen engen und ständigen Kontakt zu den Frauen haben, was ihnen oft ein tieferes Verständnis der Familiendynamik vermitteln kann.

| Warnsignale (“red flags“), die Sie alarmieren sollten: · Viele Termine nicht wahrgenommen · Fehlgeburt oder Verweigerung von Hausbesuchen · Anmaßende:r oder überfürsorgliche:r Partner:in, der/die ständig anwesend ist · Substanzmissbrauch des Partners oder der Partnerin |

Mögliche Indikatoren für häusliche Gewalt, die in der Geburtshilfe auftreten können 33

- Körperliche Verletzungen/Prellungen: Beine und/oder Vaginalbereich von Frauen (kann auf häusliche Gewalt oder Vergewaltigung hindeuten)

- Verpasste Termine und Nichteinhaltungen von Behandlungen

- Häufiges Aufsuchen von Gesundheitseinrichtungen oder verzögerte Inanspruchnahme von medizinischen Behandlungen/Ratschläge

- Aufdringliche:r oder überfürsorgliche:r Partner:in, der/die ständig anwesend ist

- Verletzungen, die sich in verschiedenen Stadien der Heilung befinden oder die nicht zu den gegebenen Erklärungen zum Unfallhergang passen

- Ungewollte Schwangerschaft oder Schwangerschaftsabbruch

- Sexuell übertragbare Infektionen (STIs)

- Sexuelle Dysfunktion

- Gynäkologische Probleme

- Menstruationszyklus oder Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen

- Geringe Gewichtszunahme bei Müttern

- Die Betroffene wirkt ausweichend, sozial zurückgezogen und zögerlich

- Kinder, die aufgrund von Verhaltens-/Emotions- oder Entwicklungsproblemen an andere Spezialist:innen überwiesen wurden

- Bekannter Missbrauch in der Herkunftsfamilie

- Chronische Schmerzen im Beckenbereich

- Chronisches Reizdarmsyndrom 34

- Fehlgeburt oder andere Schwangerschaftskomplikationen

- Frühgeburt

- Totgeburt 35

- Fötale Wachstumsbeschränkung

Indikatoren, die sich auf das Verhalten der Patientin beziehen

- Unruhe, Nervosität, Angst und Schmerzen (insbesondere im Zusammenhang mit der Vaginaluntersuchung)

- Selbstmordversuche und -gedanken

- Unzureichende/verzögerte pränatale Betreuung

- Häufige Krankenhaus- oder Klinikbesuche, insbesondere bei unterschiedlichen oder unerklärlichen Verletzungen oder Symptomen

- Substanzkonsum

- Vorhandensein eines begründeten Traumas mit einer verwirrenden und widersprüchlichen Vorgeschichte

- Anhaltende unklare gesundheitliche Bedenken und ein Angstzustand, der sich nicht auflösen lässt

- Schwierigkeiten, ärztliche Verordnungen zu befolgen, Nichtansprechen auf verordnete Behandlungen

- Versäumnis von Schwangerschaftsvorsorgeterminen

- Verweigerung von Hausbesuchen durch Sozialarbeiter:innen, Familie oder pädiatrisches Beratungspersonal

Verhaltensindikatoren in Bezug auf den Partner

- Kontrollierende Verhaltensweisen des Partners oder der Partnerin: überbehütend/für die Frau sprechend

- Der/die begleitende:r Partner:in ist z. B. nervös, schlecht gelaunt, aggressiv, ungestüm, arrogant, aufdringlich, etc.

Mögliche Indikatoren für häusliche Gewalt nach der Geburt

- Postpartale Depression der Mutter

- Mütterlicher Tod

- Schwierigkeiten, eine Bindung mit dem Neugeborenen aufzubauen

- Babys mit niedrigem Geburtsgewicht/Verletzungen/Tod

Bitte klicken Sie auf die Kreuze in den entsprechenden Kreisen unter den einzelnen Begriffen in der Abbildung, um Erfahrungen zu den jeweiligen Themen zu lesen. Alle Themen können ein Hinweis darauf sein, dass häusliche Gewalt während der Schwangerschaft stattgefunden hat.

Aufgaben zur Reflexion

(1) Überlegen Sie, welche emotionale Auswirkungen es auf Geburtshelfer:innen, Gynäkolog:innen und Hebammen haben kann, wenn sie mit Fällen von häuslicher Gewalt während der Schwangerschaft zu tun haben.

(2) Welche Strategien könnten diese anwenden, um mit der eigenen Überforderung fertig zu werden und ihr eigenes Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, während sie den Betroffenen Unterstützung bieten?

Fallstudie: Gewalt während der Schwangerschaft

Mandy war eine 23-jährige Patientin, die in der 28. Woche schwanger war. Ich war bei ihrer Geburt dabei und war seitdem ihre behandelnde Ärztin. Ich kannte sie recht gut, da sie Asthma hatte und mehr als die übliche Zeit in meiner Praxis verbrachte. Ich hatte mich auch um ihre Mutter, ihre Schwester und ihre Großmutter gekümmert.

Sie war nicht gut in der Schule und verkehrte mit den „harten Jungs“. Obwohl wir bei früheren Besuchen über Empfängnisverhütung gesprochen hatten, nahm sie ihre Antibabypillen nicht zuverlässig ein. Eines Tages stellte sie sich in meiner Praxis zur Schwangerschaftsvorsorge vor. Ihre Beziehung war instabil, trotzdem lebte sie mit dem Vater des Babys, der in den Drogenhandel verwickelt war, zusammen. Die Schwangerschaft verlief ereignislos, bis Mandy eines Tages mit Blutergüssen im Gesicht und Unterleibsschmerzen zu mir kam.

Aufgaben zur Reflexion

(1) Was sind mögliche Indikatoren, die in diesem Fall auf das Vorliegen häuslicher Gewalt bei der schwangeren Patientin hindeuten?

(2) Überlegen Sie, wie häusliche Gewalt während der Schwangerschaft das körperliche und emotionale Wohlbefinden der Mutter und des sich entwickelnden Fötus beeinträchtigen kann. Welche Komplikationen können auftreten und wie kann man diese verhindern?

Adaptierte Fallstudie aus The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual.

7. Notaufnahme – Häufige Indikatoren 36 37 38

Die Notaufnahme ist der einzige Ort, an dem die von häuslicher Gewalt Betroffenen mit sichtbaren Anzeichen von Verletzungen ankommen. Neben „typischen“ Verletzungen können auch subtile Indikatoren z. B. die Art und Weise, wie Betroffene und Täter:innen kommunizieren hinzukommen.

Mögliche Indikatoren bei Erwachsenen

- Von häuslicher Gewalt betroffene Patient:innen werden häufiger radiologisch untersucht als Patient:innen, die nicht von häuslicher Gewalt betroffen sind

- Ungeklärte oder mehrfache Verletzungen

- Insbesondere Kopf-, Hals- und Gesichtsverletzungen

- Hinweise für das Vorliegen von Prellungen die zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind

- Verletzungen, die nicht zu der angegebenen Anamnese passen

- Bisswunden, ungewöhnliche Verbrennungen

- Verletzungen an Körperteilen, die nicht sichtbar sind (einschließlich Brüste, Unterleib und/oder Genitalien), insbesondere bei Schwangerschaft

- Aufgesprungene Lippen

- Ausgeschlagene Zähne

- Der Unfallhergang passt nicht zu den Verletzungen

- Unbehagliche Atmosphäre, Angst, Hierarchie zwischen der betroffenen Person und der Begleitperson

- Die Begleitpersonen beantworten alle Fragen

Es können zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen von häuslicher Gewalt Unterschiede bei der Lokalisation der Verletzungen auftreten. Frauen werden beispielsweise häufiger in den Unterleib geschlagen (insbesondere, wenn sie schwanger sind) oder sie weisen Verletzungen im unteren Teil der Brust auf.

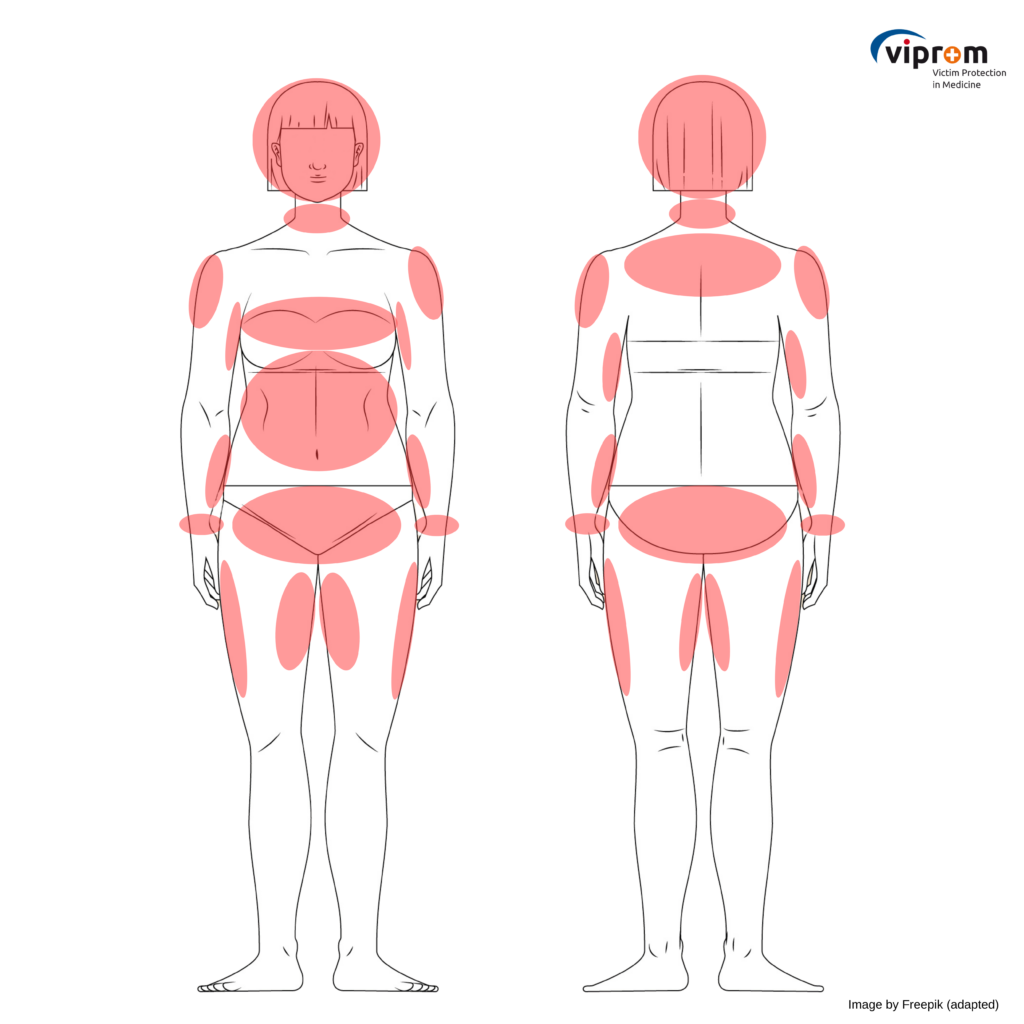

Die häufigsten verletzten Regionen sind in den folgenden Abbildungen für weibliche und männliche Körper getrennt illustriert.

Männlicher Körper

Weiblicher Körper

Bild von Freepik (männlich) und Freepik (weiblich): verändert

Mögliche Indikatoren/Verletzungen bei Kindern

- Beschriebener Unfallhergang passt nicht zu den Verletzungen

- Ungewöhnliche Verletzungen wie zum Beispiel

- Häufige Frakturen

- Sehr ausgeprägte schwere Verletzungen jeglicher Art

- Ungewöhnliches Aussehen (z. B. gemusterte Verletzungen, wie Bisswunden)

- Ungewöhnliche („geschützte“) Lokalisierung von Verletzungen (einschließlich Lippen, Zähne, Mundhöhle, Augenlider, Ohrläppchen, Gesäß, Genitalien, Fingerspitzen usw.)

- Unbehandelte (alte) Verletzungen

- Ungeklärte Verletzungen bei sehr kleinen Kindern, die sich noch nicht von selbst bewegen können

- Verletzungen, die für das Alter des Kindes „untypisch“ sind; gesunde Kinder haben keine blauen Flecken. Selbst kleine, medizinisch nicht relevante blaue Flecken deuten auf einen unsachgemäßen Umgang mit dem Kind hin

Vorsicht! Bei schweren inneren Verletzungen (z. B. Knochenbrüchen) können äußere Verletzungen fehlen! Das Schütteln eines Säuglings kann lebensbedrohlich sein und ist äußerlich nicht sichtbar.

Mögliche Indikatoren für häusliche Gewalt gegenüber älteren Personen

- Prellungen an den Innenarmen, Innenschenkeln, Handflächen, Fußsohlen, Kopfhaut, Ohr (Ohrmuschel), im Bereich der Mastoide, Gesäß

- Mehrfache und gruppierte Prellungen

- Schürfwunden im Achselbereich (durch Fesseln) oder an Handgelenk und Knöchel (durch Abschnürungen)

- Verletzungen des Nasenrückens und der Schläfe (durch Schläge beim Tragen einer Brille)

- Peri-orbitale Ekchymosen

- Orale Verletzungen

- Ungewöhnliches Muster eines „Haarausfalls“

- Unbehandelte Druckverletzungen oder Geschwüre in nicht-lumbosakralen Bereichen

- Unbehandelte Frakturen

- Brüche, die nicht die Hüfte, den Oberarmknochen oder die Wirbelsäule betreffen

- Verletzungen in verschiedenen Entwicklungsstadien

- Verletzungen der Augen oder der Nase

- Kontaktverbrennungen und Verbrühungen

- Blutungen oder Hämatome der Kopfhaut

Fallstudie: Gewalt gegen Ältere

Eine 87-jährige Patientin, die ich schon seit über zehn Jahren behandelte, lebte nach dem Tod ihrer Tochter mit ihrem Schwiegersohn in einem Einfamilienhaus. Die Patientin litt an Herzinsuffizienz und kam immer wieder mit Verletzungen und Schürfwunden an den Beinen in meine Praxis. „Sie rennt immer zu schnell die Treppe herunter“, sagte der Schwiegersohn, der sie begleitete. Sein Verhalten war nicht sehr kooperativ und er verhielt sich merkwürdig. Die Patientin bestand darauf, dass sie von ihm und ihre Nichte (Krankenschwester), die in der Nähe wohnte, liebevoll und gut gepflegt wurde.

Aufgaben zum Weiterdenken

(1) Betrachten Sie die in der Fallstudie dargestellten Hinweise für auffällige und/oder bedenklichen Verhaltensweisen des Schwiegersohns. Worauf könnten diese hinweisen und wie könnten sie mit der Misshandlung oder Vernachlässigung älterer Menschen zusammenhängen?

(2) Die Patientin besteht darauf, dass sie von ihrem Schwiegersohn liebevoll gepflegt und von einer Nichte betreut wird. Wie könnte das Ihre Sicht der Dinge beeinflussen und was könnte Ihnen dabei helfen, die wahren Gefühle und Bedürfnisse der Patientin besser einzuschätzen?

Fall aus The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual

Für weitere Reflexion: In der chirurgischen Notaufnahme

Situation:

Julia leidet unter starken Unterleibsschmerzen und sucht die Notaufnahme eines Krankenhauses auf. David, ihr Partner, begleitet sie. Julia und David betreten das Untersuchungszimmer in der Notaufnahme. Dr. Anderson, der Arzt, begrüßt sie und bittet Julia, sich zu setzen. Als der Arzt einige Fragen stellt, antwortet David oder unterbricht Julia, als diese zu antworten beginnt.

Aufgabe

(1) Bitte lesen Sie die Beschreibung des Bildes oben und sehen Sie sich das Bild selbst an: Welche Warnsignale können Sie erkennen, die auf häusliche Gewalt hindeuten könnten?

Exkurs: Radiologische Befunde

Die folgende Beschreibung bezieht sich insbesondere auf häusliche Gewalt gegen Erwachsene (z. B. Partner:innen). Ein besonderer Aspekt im weiteren Kontext ist die Kindesmisshandlung, für deren Nachweis radiologische Befunde entscheidend sein können.

Beispiele für radiologische Befunde, die auf häusliche Gewalt hinweisen können, finden Sie hier: https://radiopaedia.org/articles/intimate-partner-violence?lang=us

Häufige Verletzungen, die mit bild-gebenden Methoden in der Medizin erkannt werden können

- Verletzungen der Geschlechtsorgane (auch in der Schwangerschaft, z. B. Chorionhämatom)

- Akute Frakturen (insbesondere im Gesichtsbereich, z. B. Nasenbeinfraktur, Orbitabodenfraktur; aber auch Frakturen der Extremitäten)

- Subakute und zeitlich unklare Frakturen (insbesondere Gesicht, Extremitäten und Wirbelsäule)

- Weichteilverletzungen (z. B. Hämatome und Lazeration)

Bewertung der Bildbefunde und die Rolle der Radiologie

- Radiologische Befunde und Bilddaten tragen auch zur Dokumentation des physischen Verletzungsausmaßes bei.

- Bei erwachsenen Betroffenen ähneln die Verletzungsmuster von häuslicher Gewalt denen, die durch andere Ursachen hervorgerufen werden.

- Der positive prädiktive Wert für das mögliche Vorliegen von häuslicher Gewalt einer radiologischen Untersuchung allein ist begrenzt, kann jedoch durch die Beachtung des Gesamtkontextes besser eingeschätzt und dadurch gesteigert werden.

- Dazu können gehören: Nicht zur Anamnese passende Verletzungsmuster, die Darstellung mehrzeitiger Verletzungen und gehäufte radiologische Untersuchungen in der Vergangenheit.

- Die ergänzende Sichtweise des Radiologen/der Radiologin auf den Fall und die oft etwas ruhigere Situation bei der Vorbereitung und Berichterstattung der Untersuchungsbefunde (im Vergleich zur Notaufnahme) können die Erkennung häuslicher Gewalt erleichtern.

8. Pädiatrie – Häufige Indikatoren

Ein häufiger Wechsel von Kinderärzten und Kinderärztinnen ist ein möglicher Indikator für häusliche Gewalt und kann dazu führen, dass gefährdete und betroffene Kinder und Jugendliche zu spät erkannt werden.

nach 39

Hier finden Sie eine Reihe von möglichen Indikatoren von häuslicher Gewalt bei Kindern. 40 Die Aufzählungen sind nicht vollständig, sie stellen lediglich eine Auswahl dar.

Mögliche Indikatoren von häuslicher Gewalt

- Langsame Gewichtszunahme (bei Säuglingen)

- Auffällige Untersuchungsergebnisse oder andere Hinweise auf Vernachlässigung

- Fehlende oder unzureichende medizinische Versorgung bei Krankheiten

- Schlechter Pflegezustand des Kindes

- Schlechter Ernährungszustand des Kindes oder extreme Fettleibigkeit

- Unangemessene Kleidung, z. B. Tragen von langer Kleidung bei heißem Wetter

- Schwierigkeiten beim Essen und Schlafen

- Körperliche Beschwerden

- Essstörungen (einschließlich Probleme beim Stillen)

Mögliche psychische Indikatoren

- Aggressives Verhalten und aggressive Sprache, ständige Kämpfe mit Gleichaltrigen

- Passivität, Unterwürfigkeit

- Nervöses und zurückgezogenes Auftreten

- Schwierigkeiten bei der Anpassung an Veränderungen

- Regressives Verhalten bei Kleinkindern

- Störungen der Sprachentwicklung

- Psychosomatische Erkrankungen

- Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten

- Abhängiges, trauriges oder verschlossenes Verhalten

- Bettnässen

- „Ausagieren“, zum Beispiel Tierquälerei 41

- Auffällige Verschlechterung der schulischen Leistungen

- Ungeklärtes Fernbleiben von der Schule

- Überängstlich oder Angst Mutter oder Vater zu verlassen

- Stehlen und soziale Isolation

- Sexuell missbräuchliches Verhalten

- Gefühle der Wertlosigkeit

- Fehlen von persönlichen Grenzen, Distanzlosigkeit

- Depressionen, Angstzustände und/oder Selbstmordversuche

Mögliche Verletzungen

- Die beschriebene Vorgeschichte stimmt nicht mit den Verletzungen überein

- Ungewöhnliche Verletzungen wie zum Beispiel:

- Häufige Frakturen

- Sehr ausgeprägte schwere Verletzungen jeglicher Art

- Ungewöhnliches Aussehen (z. B. gemusterte Verletzungen, wie Bisswunden)

- Ungewöhnliche („geschützte“) Lokalisierung von Verletzungen (einschließlich Lippen, Zähne, Mundhöhle, Augenlider, Ohrläppchen, Gesäß, Genitalien, Fingerspitzen usw.)

- Unbehandelte (alte) Verletzungen

- Ungeklärte Verletzungen bei sehr kleinen Kindern, die sich noch nicht von selbst bewegen können

- Verletzungen, die für das Alter des Kindes „untypisch“ sind; gesunde Kinder haben keine blauen Flecken. Selbst kleine, medizinisch nicht relevante blaue Flecken deuten auf einen unsachgemäßen Umgang mit dem Kind hin

- Verletzungen durch erzwungenes oder unvorsichtiges Füttern:

- Quetschungen (Gewebsquetschungen) der Lippen oder des Zahnfleisches (durch extreme Fütterung)

- Verbrennungen, weil die Nahrung zu heiß war

- Zwangsfütterung mit der Flasche: obere Schneidezähne sind lingual eingedrückt, das Zahnfleisch zeigt einen runden Riss vom Plastikring am Gummisauger

Vorsicht! Bei schweren inneren Verletzungen (z. B. Knochenbrüchen) können äußere Verletzungen fehlen! Das Schütteln eines Säuglings kann lebensbedrohlich sei und ist äußerlich nicht sichtbar.

Mögliche Indikatoren in Bezug auf Verhalten von Betreuungspersonen oder das der Eltern 42

- Psychische Auffälligkeiten/Erkrankungen bei den Eltern/Mutter/Vater

- Anzeichen für elterliche Probleme (z. B. Aggression, Gewaltpotenzial, Kriminalität, mangelnde Bildung, Ehekonflikte)

- Familien, die psychosozialen Stressfaktoren ausgesetzt sind (z. B. Armut, Arbeitslosigkeit, frühe und/oder alleinerziehende Eltern, sprachliche Isolation, Mehrlingsgeburten, Entwicklungsverzögerungen des Kindes)

- Drogenkonsum (unabhängig von der Substanz) und andere Suchterkrankungen der Eltern (z. B. Spiel-, Sexual- und Kaufsucht)

- Unfähigkeit der Eltern, Signale des Kindes richtig zu deuten und darauf zu reagieren; Unfähigkeit, die Bedürfnisse des Neugeborenen/Kindes zu befriedigen; mangelnde Bindung an das Neugeborene/Kind

- Mangelnde Kooperation/Therapieadhärenz seitens der Eltern, z. B.:

- Nichteinhaltung von Empfehlungen der Ärzt:innen, unzureichende Pflege chronisch kranker Kinder durch die Eltern

- Nichtverabreichung von (regelmäßigen) Medikamenten an das Kind, Versäumnis von Kontrollterminen für das Kind

- Nichteinhaltung von (Nachsorge-)Terminen nach Krankheit/Verletzung, häufiges unentschuldigtes Fernbleiben von Behandlungsterminen; auffallend häufige Absagen von Behandlungsterminen

Verteilung der Hämatome bei gesunden Kindern unter 6 Jahren

Hotspots für körperliche Misshandlung bei Kindern unter 6 Jahren

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin (Kitteltaschen https://dgkim.de/?page_id=243)

Kinder mit körperlicher Behinderung

Lokalisation von Hämatomen bei Kindern mit körperlicher Behinderung ab 4 Jahre:

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, Seite 10.

Hier finden Sie weitere Informationen zu (unfallbedingten) Hämatomen bei Kindern mit körperlichen Einschränkungen.

Bei Kindern mit Behinderungen gibt es signifikante Unterschiede ab 4 Jahren: https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, ab Seite 10.

| Warnsignale (“red flags“), die Sie alarmieren sollten: 43 • Auffällige Hämatome sind bei Säuglingen, die sich nicht von selbst bewegen können, verdächtig. • Bei jedem Kind ist ein Hämatom im Genitalbereich verdächtig. • Bei jedem Kind sind das gleichzeitige Vorhandensein von Hämatomen im Bereich des Ohrs, des Halses, des Nackens, der Waden und der gesamten Vorderseite des Brustkorbs und des Bauches verdächtig, wenn keine entsprechende Krankengeschichte vorliegt. • Ein Hämatom im Bereich des Gesäßes ist bei einem Kind sehr selten. Misshandelte Kinder haben in der Regel drei oder mehr Hämatome in verschiedenen Regionen. |

Podcast-Folge „Was tun bei Verdacht auf Kindesmissbrauch?“

Prof. Sibylle Winter erklärt in dieser Folge von O-Ton Allgemeinmedizin, bei welchen Anzeichen der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung aufkommen sollte und welche Möglichkeiten ein Arzt oder eine Ärztin in diesen Situationen hat.

Hier geht’s zur Podcast-Folge auf Spotify: https://open.spotify.com/episode/3V6zgLo4qbKy873ATsq9vZ

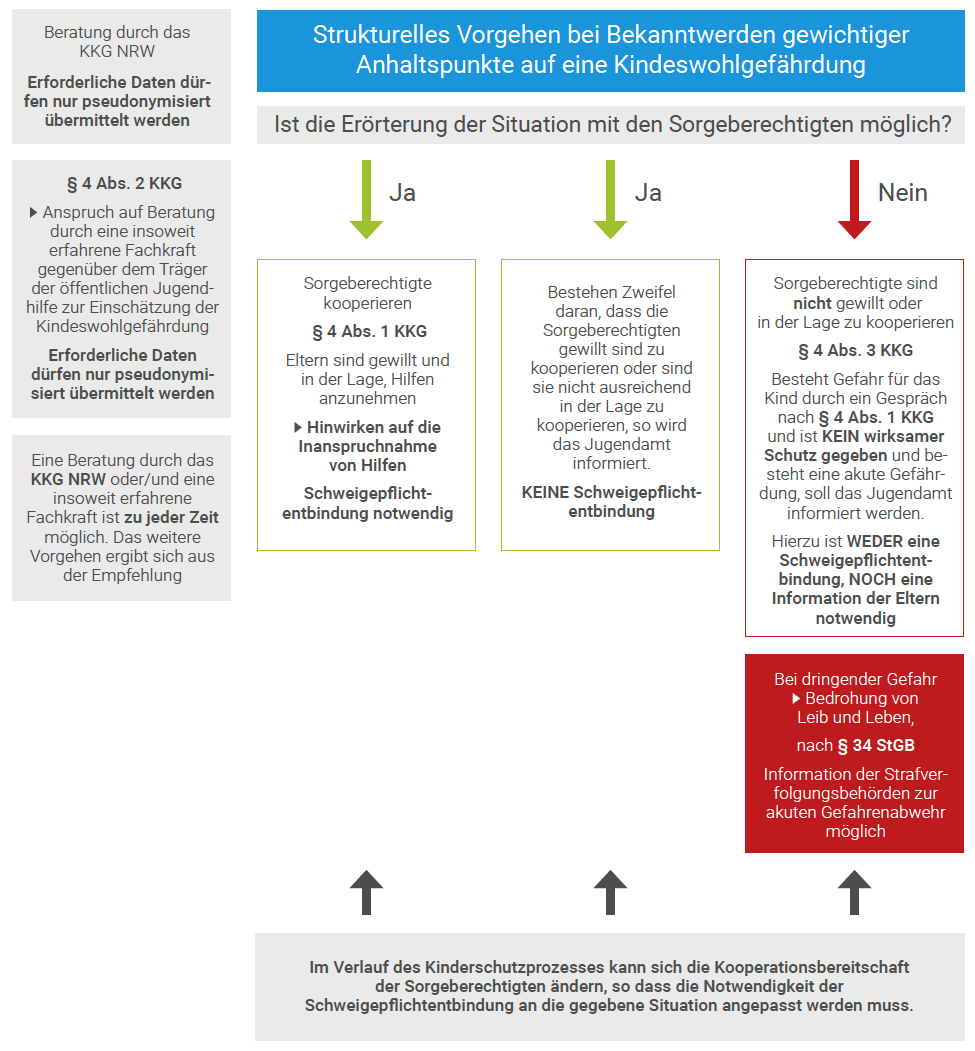

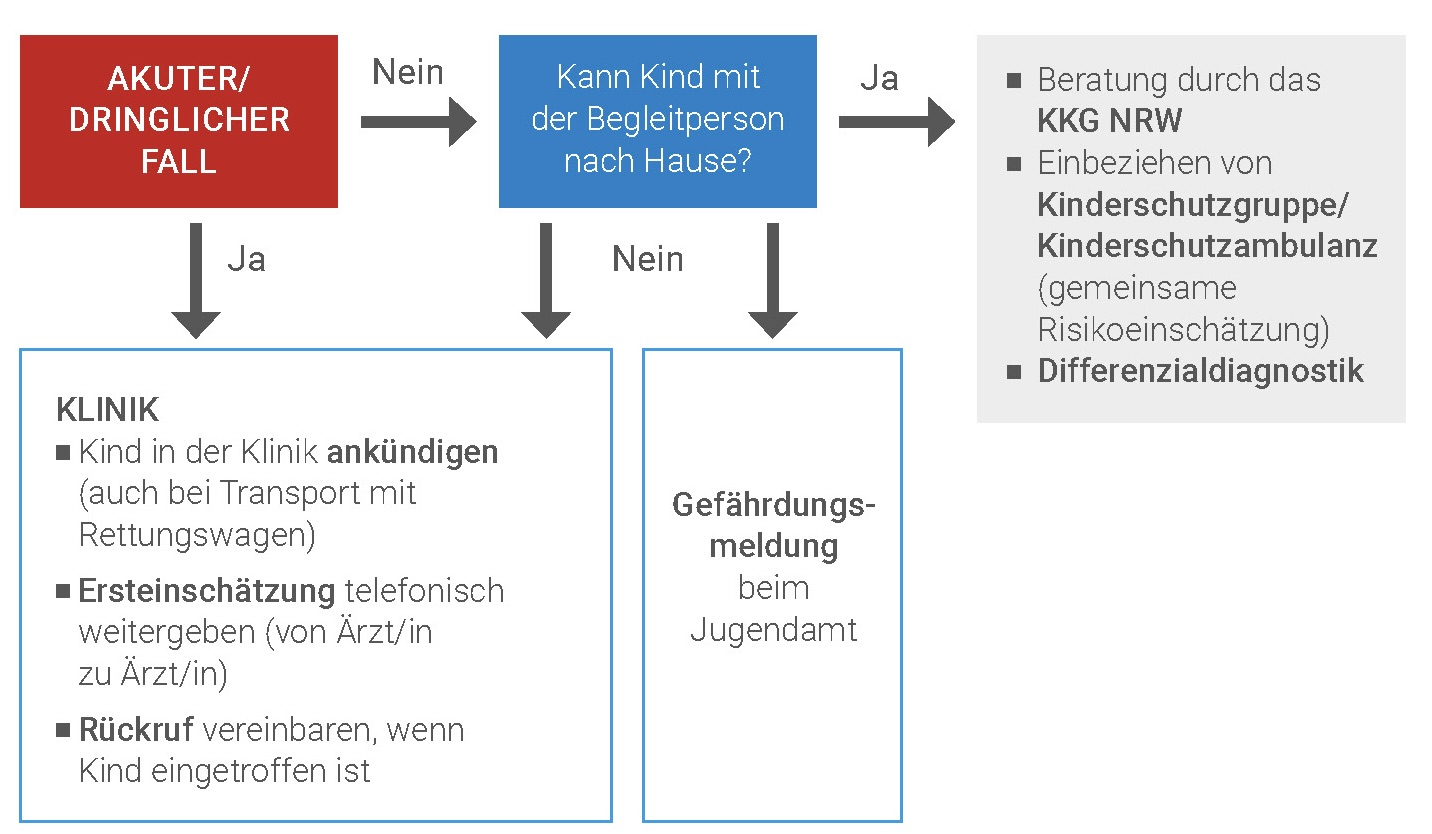

Handlungsoptionen 44

Vor jedem Handeln sollte eine eigene fachliche Beratung stehen. Bei Verdachtsfällen sollte das Jugendamt kontaktiert werden.

Als Beispiel für ein strukturiertes Vorgehen gilt:

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, Seite 12.

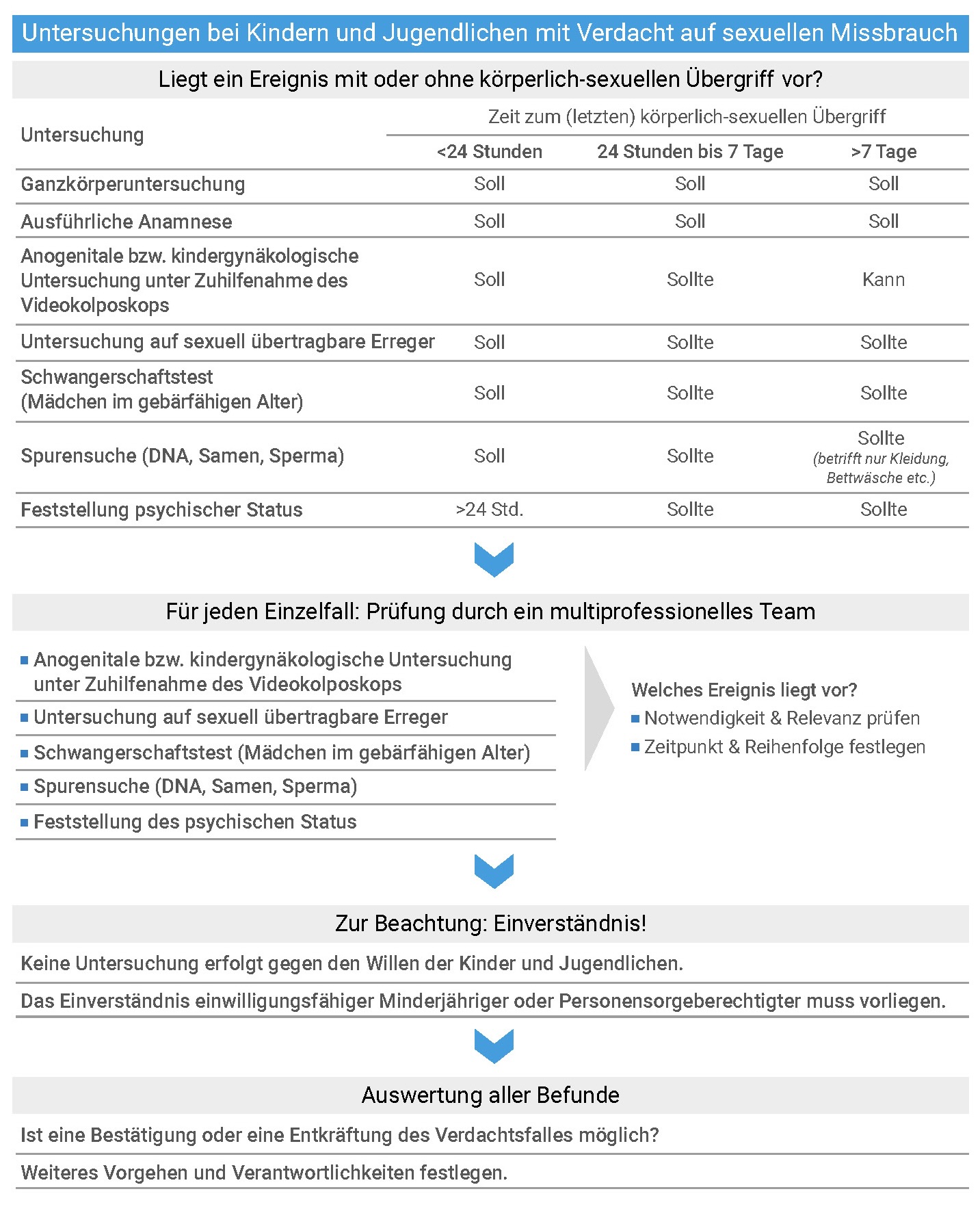

Handlungsoptionen im akuten/dringlichen Fall (sexueller Missbrauch)

„Sollten Sie den Verdacht auf eine akute Kindeswohlgefährdung haben (z. B. weil das Kind über Gewalt berichtet), die keiner akuten Krankenhauseinweisung bedarf, kontaktieren Sie bitte unmittelbar das Jugendamt. Ansprechpartner:innen können Sie bei der jeweiligen Stadtverwaltung erfragen. Es empfiehlt sich, dies im Vorfeld zu klären.“ 45

Besteht Verdacht auf einen akuten sexuellen Missbrauch, sollte eine körperliche Untersuchung und Spurensicherung in der Klinik (Kinderschutzgruppe/Kinderschutzambulanz) erfolgen. Im Folgenden finden Sie ein Ablauf möglicher Untersuchungen:

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, Seite 15.

Handlungsoptionen bei weniger zeitkritischen Fällen

„Wenn die Situation als nicht dringlich eingeschätzt wird, lassen Sie sich zunächst beraten. Dies gilt immer, bei dem so genannten „schlechten Bauchgefühl“, um die Gründe dieses Gefühls zu eruieren und daraus weitere Handlungsoptionen abzuleiten.“ 46

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, Seite 14.

Handlungsoptionen bei unklaren Fällen

Hier gilt, diese Kinder „im Auge“ zu behalten, z. B. durch geeignete Markierungen in der Patientendokumentation, Vereinbarung von Kontrollterminen etc. (cave: die Nicht-Einhaltung muss Konsequenzen haben), RISKID-Ärzt:innen: Patient:innen evtl. zusätzlich in RISKID eingeben.

Eine Beratung kann auch in diesen Fällen jederzeit erfolgen und kann zur Festlegung des weiteren Vorgehens ebenfalls hilfreich sein. 47

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf, Seite 14.

Für den Fall, dass eine Gefährdungsmeldung beim Jugendamt notwendig wird, finden Sie hier ein Formular für die Meldung:

https://www.kkg-nrw.de/fileadmin/pdf/Formular_A4_Kindeswohlgef_an_Jugendamt_WEB.pdf

„Sie sind Schlüsselpersonen, um Anzeichen für Misshandlungen oder Vernachlässigungen bei Kindern zu erkennen und zu diagnostizieren“ 48

Fallstudie: Kinder in Haushalten mit häuslicher Gewalt sind stark gefährdet

In diesem Fall geht es um Daniel, einen vierjährigen Jungen und seine Mutter, Frau Luscak, 27 Jahre alt. Sie ist alkoholabhängig und war gegenüber ihren früheren Partnern gelegentlich gewalttätig. Sie spricht kaum Deutsch. Daniel hat zwei Geschwister, eine siebenjährige Schwester Anna vom ersten Partner der Mutter und einen einjährigen Bruder Adam vom derzeitigen Partner der Mutter, Herrn A. Die Polizei wurde bereits 27-mal auf Grund von Vorfällen von häuslicher Gewalt gerufen, die oft dadurch eskalierten, dass beide Elternteile betrunken waren. Bei zwei Gelegenheiten nahm Daniels Mutter eine Schlafmittelüberdosis in der Absicht Selbstmord zu begehen. Die Familie zog mehrmals um, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Als sie mit Adam schwanger war, drängte Herr A. Frau Luscak zu einem Schwangerschaftsabbruch. Sie versäumte vier Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen. Einmal wurde sie auf Grund von Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo Herr A. die Infusion entfernte und sie sich selbst auf eigene Gefahr entließ.

Als Daniel in der Notaufnahme vorstellig wurde, hatte er eine Spiralfraktur am linken Arm, die er sich angeblich bei einem Sprung vom Sofa mit seiner Schwester am Vortag zugezogen hatte. Prellungen an der Schulter und am Unterbauch wurden von seiner Mutter damit erklärt, dass er regelmäßig vom Fahrrad fiel. Es fanden zwar Treffen mit Fachkräften des Gesundheitswesens statt, aber die lange Vorgeschichte häuslicher Gewalt wurde nicht berücksichtigt. Als Daniel eingeschult wurde, fehlte er, wie seine Schwester Anna, häufig. Die Lehrer:innen machten sich Sorgen, weil Daniel immer dünner wurde und immer hungrig zu sein schien und sich das Essen anderer Kinder nahm. Daniel hatte schlechte Deutschkenntnisse. Er war ein sehr unauffälliger, schüchterner und zurückhaltender Junge und sprach nicht mit den Lehrer:innen.

Aufgaben zum Weiterdenken

(1) Denken Sie über die zahlreichen Indikatoren und Warnsignale („red flags“) in Daniels Fall nach. Was waren die Frühindikatoren für möglichen Missbrauch und wie hätten sie früher erkannt werden können?

(2) Welche Möglichkeiten des Eingreifens und der Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal wurden verpasst? Wie hätte man es besser machen können?

Fall adaptiert nach The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual

Im Blickpunkt Zahnheilkunde: Erkennen von Betroffenen von häuslicher Gewalt

9. Zahnheilkunde

Zahnärzte und Zahnärztinnen spielen eine bedeutende Rolle und sind wichtige Ersthelfende, wenn es darum geht, häusliche Gewalt zu erkennen. 49

Zahnärztinnen und Zahnärzten sind wichtige Ersthelfende bei der Identifizierung von häuslicher Gewalt

„Aufgrund meines emotionalen Verhaltes während eines Zahnarzttermins, erkannte mein behandelnder Zahnarzt, dass ich Probleme mit häuslicher Gewalt hatte. Er reagierte sehr einfühlsam, wie auch seine Zahnarzthelferin, und gab mir damals ausgedruckte Informationen über die Polizei, Betroffenenhilfe und Einrichtungen für häusliche Gewalt mit. Obwohl ich (damals) leugnete, dass ich sie brauchte, habe ich mich später weiter informiert und Hilfe in Anspruch genommen. Er hat mich gerettet!” 50

„Ich war mir der körperlichen Langzeitfolgen von Gewalt nicht bewusst. Dies erkannte ich erst vor ein paar Jahren, als ich für eine zahnärztliche Operation eine Panorama-Röntgenaufnahme meines Gesichts benötigte. Nachdem ich nach dem Termin nach Hause fuhr, rief mich die Zahnärztin an und fragte, ob ich jemals einen schweren Autounfall gehabt hätte. Als ich dies verneinte, erklärte sie mir, dass ich zahlreiche verkalkte und falsch ausgerichtete verheilte Frakturen im Gesicht hätte. Diese Information erschütterte mich – ich saß in meinem Auto am Straßenrand und weinte. Im Nachhinein erscheint es mir lächerlich, dass mich diese Information so schockierte und zutiefst betrübte. Es war, als hätte mir jemand eine Bescheinigung ausgehändigt, auf der stand: „Sie wurden wirklich schrecklich misshandelt, und das können wir sehen.“ Zum ersten Mal gab mir niemand die Schuld dafür.“ 51

Aufgabe zur Reflexion

(1) Lesen Sie beide Zitate. Was denken Sie, warum Zahnärzt:innen wichtige Ersthelfende bei der Identifizierung von häuslicher Gewalt sind?

“Ich denke, als Praxisinhaber sind wir in der idealen Position [nach häuslicher Gewalt zu fragen], vor allem, wenn wir unsere Patienten und Patientinnen besser kennen. Wir sind dann in der Lage, Verhaltensänderungen zu erkennen und zu reagieren, und ich denke, es ist [das Screening auf und die Identifizierung von häuslicher Gewalt] von entscheidender Bedeutung.” 52

Warum haben Zahnmediziner:innen hierbei eine bedeutende Rolle?

Sie verbringen im Durchschnitt 30-60 Minuten mit ihren Patientinnen und Patienten. In der Humanmedizin sind es durchschnittlich 7-10 Minuten. 53

Durch routinemäßige Kontrolluntersuchungen oder Therapien mit mehreren Behandlungssitzungen können Zahnärzte und Zahnärztinnen ihre Patienten und Patientinnen besser kennenlernen. Sie sehen diese mehrmals innerhalb von 12 Monaten und können so Verhaltensänderungen erkennen und diese ansprechen. 54

Viele Betroffene von häuslicher Gewalt sagten ihre Arztbesuche ab, wenn sie Verletzungen im Kopf-, Hals-, Gesichtsbereich haben, tendierten aber dazu, ihren Zahnarzttermin wahrzunehmen. 55

Verletzungen im Kopf-, Hals- Gesichtsbereich treten in 40-75% der Fälle auf. Diese Region ist ungeschützt und somit leicht zu erreichen. Die sichtbaren Verletzungen können eine Demonstration der Überlegenheit der Täterin und/oder des Täters sein. Bei einer Frau, die wegen einer Gesichtsverletzung behandelt werden muss, steht die Wahrscheinlichkeit eins zu drei, dass sie von häuslicher Gewalt betroffen ist. 56 57 58 59

Bild (Uhr) von Vecteezy / Bild (Kalender) von Freepik / Bild (mobilephone) von katemangostar auf Freepik / Bild (Gesicht) von Ambiguous Vectors auf Vecteezy

Hier gehts zu einem Erklärvideo.

Das Video zeigt, dass die Identifizierung von Betroffenen von häuslicher Gewalt auch in der Zahnarztpraxis eine wichtige Rolle spielen kann. Es ist wichtig, dass Zahnärzt:innen spezifische Fragen zu häuslicher Gewalt stellen, Fällen nachgehen, in denen sie häusliche Gewalt vermuten, und Befunde und Verletzungen, die mit häuslicher Gewalt in Zusammenhang stehen könnten, rechtzeitig dokumentieren, damit sie später vor Gericht verwendet werden können.

Mögliche Indikatoren für häusliche Gewalt in der Zahnheilkunde

Indikatoren im Kopf-Hals-Bereich – Faziales Trauma (Synonym=maxillofaziales Trauma)

Verletzungen im Kopf-Hals-Gesichtsbereich gelten als wichtiger Indikator für häusliche Gewalt. Odontolog:innen, Zahnärzt:innen und Kieferchirurg:innen sollten in der Lage sein, ein maxillofaziales Trauma im Kopf-Hals-Bereich als einen möglichen Indikator für häusliche Gewalt zu erkennen. Aus mehreren Studien geht hervor, dass Kiefer- und Gesichtstraumata bei Frauen in 50 % der Fälle mit häuslicher Gewalt verbunden sind, wobei in 60 % der Fälle das mittlere Drittel des Gesichts am stärksten betroffen ist.60 61

Definition

Unter (maxillo-)fazialem Trauma versteht man eine Schädigung der Weichteile oder Knochen des Gesichts, die durch eine traumatische Verletzung wie einen Sturz, eine Kollision oder einen Schlag verursacht werden kann.

Ein faziales Trauma umfasst:

- Weichteilverletzungen im Gesicht, z. B. Schürfwunden, Prellungen, Abschürfungen, Schnittwunden, Kratzer, Hämatome, Verbrennungen und Riss- oder Quetschwunden

- Kieferbrüche, die zu Schmerzen, Schwellungen, Hämatome, Blutungen, Verformungen des Gesichts, Atem- und Sprechschwierigkeiten sowie Gefühls- oder Sehstörungen führen können

- Traumatische Verletzungen des Knochens: Frakturen der Nase, des Jochbeins, des Ober- und Unterkiefers und der Augenhöhle

Über einen Zeitraum von fünf Jahren (1992-1996) wurden in einem Krankenhaus in Portland die Verletzungen von Patientinnen und Patienten dokumentiert, die auf Grund von Verletzungen durch häusliche Gewalt ins Krankenhaus kamen. 62

Die Ergebnisse sind in folgendem Bild zu sehen. Bitte auf jede Prozentzahl klicken (Kreuz in den entsprechenden Kreisen) und dann öffnen sich die Informationen zur Prozentzahl.

Zu den Gesichtstraumata gehören die folgenden Verletzungen (in absteigender Reihenfolge der Häufigkeit): 63 64

- Weichteilverletzungen: Prellung, Abschürfung und Risswunde

- Frakturen des Kiefers

- Zahnfrakturen: in der Hälfte der Fälle handelt es sich um Kronenfrakturen, gefolgt von Wurzelfrakturen, Subluxationen und schließlich von Intrusionen

- Fraktur des Jochbeins

- Nasenfrakturen

In diesen Fällen sollten die Kieferchirurg:innen: 65 66 67 68

- eine Untersuchung von Kopf und Hals durchführen.

- das Kiefergelenk untersuchen: wenn es ein Trauma gab, könnte dies ein Zeichen von Gewalt oder Missbrauch sein.

- Verletzungen an Lippen, Zunge, Gaumen und Lippenbändchen begutachten (die durch wiederholte Traumata infolge von Gewalt verursacht werden können). Wenn dies der Fall ist, beurteilen Sie insbesondere die zeitliche Abfolge der Verletzungen.

- die Haut auf Abschürfungen, Prellungen, heilende Verbrennungen, nicht selbst zugefügte Bisswunden untersuchen; untersuchen Sie auch Augen und Nase (z. B. Ekchymosen, Hämatome, Petechien).

- Frakturen, die an der Vorderseite des Schädels auftreten, begutachten. Sie sind oft das Ergebnis eines direkten Traumas an der Stirn. Frakturen des Stirnbeins können sich auf unterschiedliche Weise äußern: von anfänglichen Schmerzen und Schwellungen bis hin zu sichtbaren Blutergüssen, und in einigen Fällen kann sich sogar die Form der Stirn verändern.

- Nasenfrakturen begutachten, die zu den häufigsten Verletzungen bei Gesichtstraumata gehören.

- Brüche der knöchernen Augenhöhle und der hervorstehenden Wangenknochen beurteilen, die zu den heikelsten und kompliziertesten Verletzungen gehören die zu behandeln sind. Sie können die Beweglichkeit des Auges beeinträchtigen und Schwellungen und Blutergüsse verursachen.

- eine Fraktur des Oberkiefers beurteilen, die die tägliche Funktion stark beeinträchtigen kann.

- ein Trauma am abgerundeten Ende des Unterkiefers, das mit dem Schläfenbein des Schädels verbunden ist, ausschließen. Frakturen des Unterkiefers gehören zu den am schwierigsten zu behandelnden Traumata im Gesicht. Sie beeinträchtigen nicht nur die normale Mundfunktion, sondern auch die Fähigkeit, den Mund richtig zu öffnen und zu schließen. Diese Frakturen können neben Schmerzen eine Reihe von Symptomen hervorrufen, wie Anästhesie, Parästhesie und Dysästhesie. Einige Patient:innen berichten auch über Hypoästhesie oder Hyperästhesie.

- Frakturen des Unterkieferkondylus, d. h. der abgerundeten Teile des Unterkiefers, die eine Verbindung mit dem Schläfenbein des Schädels bilden und das Öffnen und Schließen des Mundes ermöglichen, ausschließen. Eine Verletzung in diesem Bereich kann nicht nur Schmerzen verursachen, sondern auch die Beweglichkeit des Mundes stark beeinträchtigen.

- Frakturen des Oberkiefers und des Unterkiefers, die besonders komplex sind, da sie sowohl den oberen als auch den unteren Mundbereich betreffen, untersuchen. Diese Art von Trauma kann drastische Auswirkungen auf die normale Mundfunktion haben und die Fähigkeit zum Kauen, Sprechen und sogar Atmen einschränken.

- Zertrümmerung des Gesichts, das auf mehrere gleichzeitige Frakturen in verschiedenen Bereichen des Gesichts hinweist und die meisten, wenn nicht alle Gesichtsknochen betrifft, beurteilen. Das Zertrümmern des Gesichts kann zu kombinierten Frakturen führen, wodurch die Gesichtsknochen besonders instabil werden. Diese Instabilität kann zu Bewegungen und Verformungen der Knochenfragmente führen und die strukturelle Integrität von Schädel und Gesicht beeinträchtigen.

Ausführlichere Beschreibungen der Verletzungen in den entsprechenden Stellen im Gesicht finden Sie, wenn Sie auf die entsprechenden Kreuze in den entsprechenden Kreisen im Gesicht klicken.

Bild von Freepik

Indikatoren im Mund- und Zahnbereich

Bitte klicken Sie auf das Kreuz in dem entsprechenden Kreis im Mund, um spezifische Informationen über Indikatoren im Mund- und Zahnbereich zu erhalten.

Eine Tabelle, die alle relevanten Indikatoren zusammenfasst, können Sie hier herunterladen:

Indikatoren für Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung

Misshandlung und Vernachlässigung sind zwar beides Formen von häuslicher Gewalt, sie unterscheiden sich aber voneinander (siehe nachfolgende Tabelle): 80 81

| Form der häuslichen Gewalt | Misshandlung | Vernachlässigung* |

|---|---|---|

| Körperlich | Gewaltsame, nicht unfallbedingte Verletzungen | Unzureichende Versorgung und Gesundheitsversorgung über längeren Zeitraum (z. B. „Dental Neglect“), Mangelernährung, unzureichende Körperhygiene, unpassende Kleidung Chronischer Zustand der Mangelversorgung |

| Emotional | Psychische Schäden durch Überforderung, Drohungen, Auslösen von Ängsten und Minderwertigkeitsgefühlen („Ich wünschte, du wärst nicht geboren.“) | Andauernde und wiederholende Missachtung emotionaler Bedürfnisse des Kindes, Entzug von Fürsorge, Liebe und Geborgenheit |

| Sexuell | Aktive und passive Beteiligung des Kindes an sexuellen Handlungen |

Mögliche Indikatoren für körperliche Kindesmisshandlung, die man in einer zahnärztlichen Praxis sehen könnte: 82

- Frenulum-Riss

- Frenulum-Riss: blutet sehr stark (sieht für Laien durch Vermischung mit Speichel nach noch mehr Blut aus). Bei einem Unfall gehen Eltern normalerweise direkt zu einem Arzt bzw. zu einer Ärztin oder suchen einen Notdienst auf. Wenn der Riss bereits mehrere Tage am Verheilen ist, sieht die Sekundärheilung für Laien oft nach einer Entzündung aus.

- Wenn ein Kind erst zu diesem Zeitpunkt zu einem Zahnarzt bzw. zu einer Zahnärztin gebracht wird, aufmerksam sein und nach einer plausiblen Erklärung fragen.

- Verletzungen an den Zähnen

- Zähne mit Frakturen, Dislokationen, posttraumatische Avitalitäten

- Zahnluxationen und Extrusionen bukkalwärts: Verdacht auf Misshandlung z. B. den Schnuller gewaltsam entzogen

- Sternförmige Frakturen im Zahnschmelz („er explodiert“), durch Schlagen mit Ring am Finger, ohne das Lippen verletzt werden, sehr untypisch für einen Unfall

- Bei unfallbedingten Verletzungen präsentieren sich Zahnfrakturen meist mit den prismatischen Linien des Schmelzes. Zahnintrusionen und Luxationen sind meist in lingualer oder apikaler Richtung!

- Allgemeine Informationen

- Verletzungen unterschiedlicher Abheilungsstadien

- untypische Lokalisationen oder Muster von Verletzungen: beidseitige Lippenverletzungen oder Kinnhämatome entstehen nur durch Kneifen

„Vernachlässigung ist die häufigste Form der Kindeswohlgefährdung!“ 83

Kinderschutz NRW

Indikatoren für körperliche Vernachlässigung finden Sie in Modul 2.

Interview mit Frau Dr. Bregulla, einer Zahnärztin am Universitätsklinikum Münster, zum Thema Kindesvernachlässigung in der Zahnmedizin:

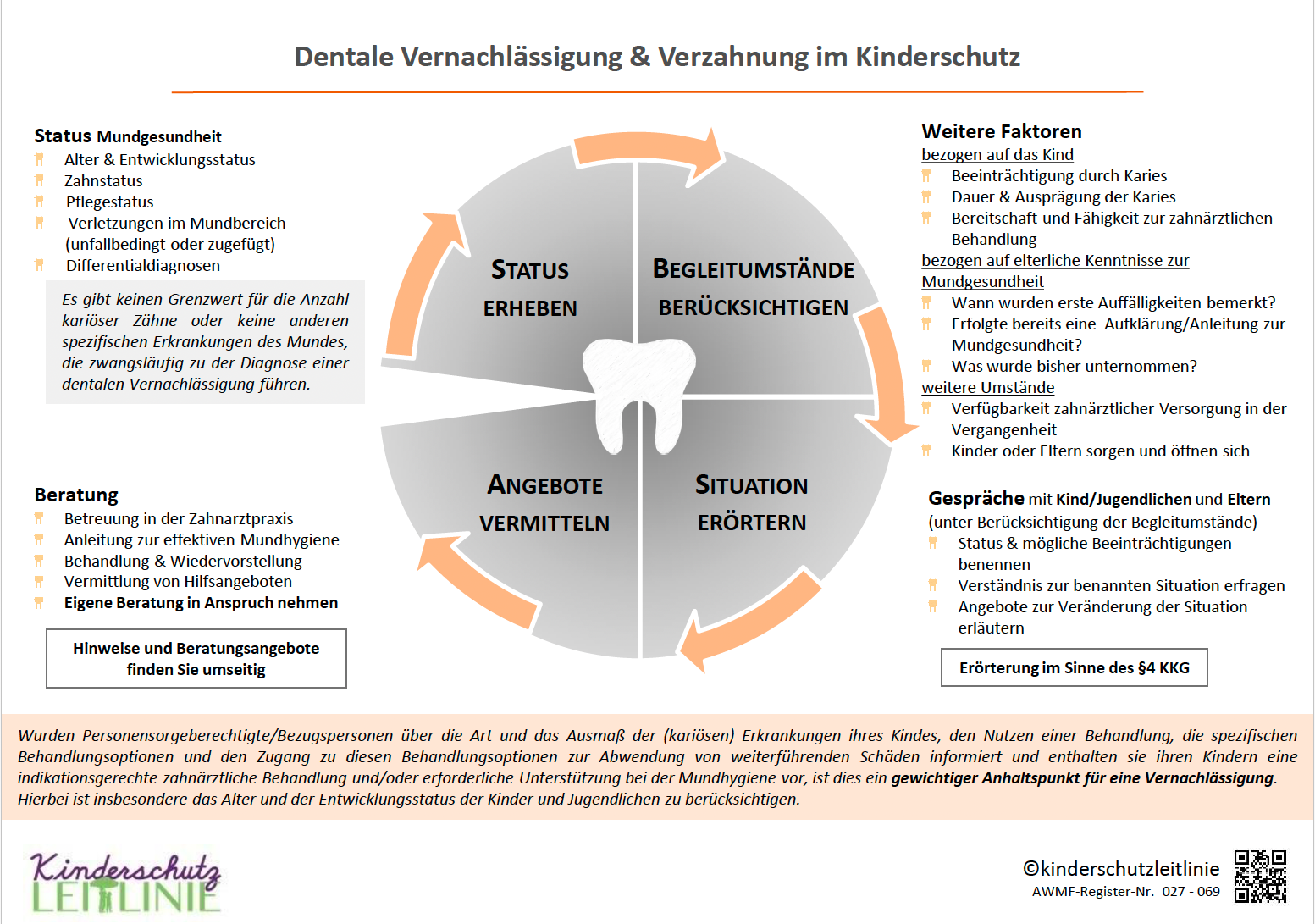

Dentale Vernachlässigung 84

Definition

Die englische Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde:

„Anhaltende Vernachlässigung der grundlegenden Bedürfnisse eines Kindes im Bereich der Mundgesundheit, die zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der oralen oder allgemeinen Gesundheit oder Entwicklung des Kindes führen kann. Die Vernachlässigung kann isoliert auftreten oder ein Indikator für ein umfassenderes Bild von Vernachlässigung oder häusliche Gewalt sein.“ 85

- Bei dentaler Vernachlässigung besteht oft ein chronischer Zustand unversorgter kariöser Läsionen

- Kein Grenzwert, ab welcher Anzahl an kariösen Läsionen man von Dental Neglect spricht, aber es ist bekannt, dass im bleibenden Gebiss bei vernachlässigten Kindern unbehandelte, kariöse Läsionen 8-mal häufiger vorkommen, als bei nicht vernachlässigten Kindern.86

- Bei Auftreten von Karies oder dentalem Trauma, nach Ausschluss von Differentialdiagnose, vor Verdachtsdiagnose dentale Vernachlässigung, mit dem Kind/Jugendlichen und erziehungsberechtigten Person sprechen:

- Beeinträchtigung durch Karies

- Dauer und Ausprägung der Karies

- Kenntnis und Bewusstsein in Bezug auf Mundgesundheit und -hygiene

- Bereitschaft, Fähigkeit, Verfügbarkeit zur Behandlung der Karies

- Wenn die Erziehungsberechtigten über Erkrankungen und den Bedarf für Therapie Bescheid wissen, aber ihrem Kind eine Behandlung und Unterstützung bei der Mundhygiene verwehren oder den Zahnarzttermin nicht einhalten, ist dies ein wichtiger Anhaltspunkt für eine Vernachlässigung. 87

Frühkindliche Karies

Frühkindliche Karies (eng. = Early Childhood Caries (ECC)) – „Nuckelflaschenkaries“ als eine Erscheinungsform von Kindesvernachlässigung: 88

- Kariöse Milchzahnerkrankungen, die nach Durchbruch der ersten Milchzähne bis spätestens zum Beginn des Zahnwechsels entstehen (6. Lebensjahr).

- Ursache: zuckerhaltige Getränke, die mittels Saugflaschen verabreicht werden kombiniert mit einer unzureichenden Zahnpflege.

Wyne unterteilt die frühkindliche Karies in 3 Schweregrade:

Type 1: leicht bis mittelgradig

– Isolierte kariöse Läsionen an Milchmolaren und Milchincisivi.

Type 2: mittelgradig bis schwer

– Kariöse Läsionen an den Palatinalflächen der Milchincisivi im Oberkiefer, Unterkieferzähne sind kariesfrei.

– Altersabhängig sind die Milchmolaren zusätzlich betroffen.

Type 3: schwer

– Kariöse Läsionen an fast allen Milchzähnen, einschließlich der unteren Schneidezähne.

– Es sind Flächen betroffen, die nur selten Karies aufweisen.

Initialkaries bzw. frühe Formen der Frühkindlichen Karies an den oberen Milchschneidezähnen:

3A) Inaktivierte Initialkaries an den oberen Schneidezähnen. Die weißlichen Bänder sind nun glänzend glatt durch Remineralisation. Die Lokalisation lässt darauf schließen, dass v.a. im ersten Lebensjahr keine Zähne geputzt wurden, dieses nun aber seit geraumer Zeit gut durchgeführt wird, d.h. den Empfehlungen Folge geleistet wurde.

3B) Oberkieferfrontzähne mit Karies, welche erst nach Entfernung massiver Plaque zu erkennen war, stellen bei einem zwölf Monate alten Kind einen frühen Marker für eine Vernachlässigung der oralen Pflege dar. Denn hier liegt nicht nur eine temporäre fehlende Zahnpflege vor, sondern es steht wohl auch ein hochfrequenter Konsum zuckerhaltiger Getränke über die Nuckelflasche zur freien Verfügung. Glücklicherweise könnten hier durch Umstellung der Putz- und Ernährungsgewohnheiten die Karies inaktiviert werden und Zahnschmerzen bzw. Folgebehandlungen vermieden werden.

4A) Das Zähneputzen scheint nach Aufklärungen/Instruktion in den Vorbesuchen zum häuslichen Nachputzen durch die Eltern deutlich verbessert. Klinisch liegt kein Anhalt auf eine dentogene Fistel oder gar einen Abszess vor. Der Grad der Inaktivierung der großflächigen Läsionen lässt auf eine deutliche Verbesserung, also eine länger anhaltende Verhaltensänderung, bezüglich häuslicher Mundhygiene und Ernährung schließen.

4B) Auch hier lässt der Grad der Inaktivierung der großflächigen betroffenen kariösen Zähne auf eine deutliche Verhaltensänderung bezüglich häuslicher Mundhygiene und der Ernährung schließen. Jedoch ist hier teilweise noch gereifte dentale Plaque sichtbar und es ist ein Abszess regio 54 zu diagnostizieren, der auf eine vorangegangene Pulpanekrose mit Schmerzen und dem Risiko einer Ausbreitungstendenz Richtung Auge einhergeht. Hier ist also akuter zahnärztlicher Therapiebedarf geboten, der ggf. aufgrund des großen Behandlungsumfangs dieses kleinen Kindes in Narkose erfolgt.

NDR-Beitrag „Zahnärzte als Zeugen häuslicher Gewalt und Vernachlässigung“

Hier geht’s zum Video (verfügbar bis 24.09.2024):

Literaturempfehlung Vertiefen Sie Ihr Wissen mit dem interessanten Artikel „Ist frühkindliche Karies gleich Kindeswohlgefährdung?“ von Prof. Dr. Christian Splieth und Prof. Dr. Britta Bockholdt, veröffentlicht in den Zahnärztlichen Mitteilungen, Ausgabe 05/2024.

Hier gehts zum Artikel: https://www.zm-online.de/news/detail/ist-fruehkindliche-karies-gleich-kindeswohlgefaehrdung#:~:text=Fr%C3%BChkindliche%20Karies%20ist%20immer%20noch,die%20zahn%C3%A4rztliche%20Praxis%20relevant%20ist.

Fallstudie: Dentale Vernachlässigung

Ein kleines Mädchen kommt mit ihrer Mutter zu Ihnen in die Praxis. Sie ist ungefähr fünf Jahre alt. Ihnen fällt auf, dass sich das Mädchen, anders als die meisten anderen Mädchen ihres Alters, sehr ruhig und ängstlich verhält. Sie ist auch deutlich kleiner und dünner. Weiterhin nehmen Sie wahr, dass das Mädchen Kleidung trägt, welche deutliche Verschmutzungen aufweist. Auch bei Ihrer Untersuchung macht sie nur schlecht mit, dabei sind all ihre vorhandenen Milchzähne stark kariös geschädigt. Das Mädchen sagt zu Ihnen, dass die Zähne teilweise schmerzen würden. Die Mutter gibt an, dass die Zähne eigentlich schon die ganze Zeit, also schon mehrere Jahre, dunkel verfärbt sind.

Aufgabe zum Weiterdenken

(1) Was könnten mögliche Ursachen oder Gründe für den schlechten Zahnstatus des Kindes sein?

Dentale Vernachlässigung und Verzahnung im Kinderschutz

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, Kinderschutz Leitlinie, https://register.awmf.org/assets/guidelines/027_D_Ges_fuer_Kinderheilkunde_und_Jugendmedizin/027-069z12_S3_Kinderschutzleitlinie_Dentale_Vernachl%C3%A4ssigung_Verzahnung_2019-08.pdf

Bitte klicken Sie auf die einzelnen Kreuze in den entsprechenden Kreise in der Abbildung, um spezifische Informationen zu den verschiedenen Szenarien zu erhalten.

Fallstudie: Frühkindlicher Karies

Ein kleiner Junge kommt in Ihre Zahnarztpraxis. Er stellt sich mit diesem Zahnstatus vor.

Aufgaben zur Reflexion

(1) Bitte sehen Sie sich dieses Foto an und beschreiben Sie, was Sie sehen.

(2) Wie lautet Ihre Diagnose? Was könnte der Grund für solch einen Zahnstatus sein?

(3) Wie würden Ihre nächsten Schritte als Zahnarzt bzw. Zahnärztin aussehen?

Lösung

Die aktiven kariösen Läsionen, insbesondere bei den Oberkieferfrontzähnen im typischen Befallmuster der ECC, belegen die chronische Vernachlässigung.

Die violette Farbe der angefärbten Plaque untermauert, neben der weichen Beschaffenheit der Dentinläsionen, die Aktivität des Kariesgeschehens und erfordert schnellstmögliche Veränderungen beim Putz- und Ernährungsverhalten.

Quiz

Quellen

- https://www.abuseisnotlove.com/de-de/signs ↩︎

- Sondern, Lisa & Pfleiderer, Bettina. (2021). Medical doctors are important frontline responders in domestic violence-fighting networks – but it is challenging to have them actively involved. European Law Journal. 21. p. 141 – 150. https://bulletin.cepol.europa.eu/index.php/bulletin/article/view/414/333 ↩︎

- Sondern, Lisa & Pfleiderer, Bettina. (2021). Medical doctors are important frontline responders in domestic violence-fighting networks – but it is challenging to have them actively involved. European Law Journal. 21. p. 141 – 150. https://bulletin.cepol.europa.eu/index.php/bulletin/article/view/414/333 ↩︎

- Stiles, Melissa. (2003). Witnessing domestic violence: The effect on children. American family physician. 66. 2052, 2055-6, 2058 passim. ↩︎

- Mellar, B. M., Hashemi, L., Selak, V., Gulliver, P. J., McIntosh, T. K. D., & Fanslow, J. L. (2023). Association Between Women’s Exposure to Intimate Partner Violence and Self-reported Health Outcomes in New Zealand. JAMA network open, 6(3), e231311. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.1311 ↩︎

- https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child ↩︎

- https://www.gewalt-ist-nie-ok.de/de/was-ist-zu-hause-los/welche-folgen-hat-haeusliche-gewalt-fuer-dich, 11. Dezember 2023 ↩︎

- https://www.gewalt-ist-nie-ok.de/de/was-ist-zu-hause-los/welche-folgen-hat-haeusliche-gewalt-fuer-dich, aufgerufen am 11. Dezember 2023 ↩︎

- After: Danese A, Widom CS (2023). Associations Between Objective and Subjective Experiences of Childhood Maltreatment and the Course of Emotional Disorders in Adulthood. JAMA Psychiatry. 80, 1009-1016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2023.2140. ↩︎

- Lee, V.M., Hargrave, A.S., Lisha, N.E. et al (2023). Adverse Childhood Experiences and Aging-Associated Functional Impairment in a National Sample of Older Community-Dwelling Adults. J GEN INTERN MED

https://doi.org/10.1007/s11606-023-08252-x ↩︎ - Stiles, Melissa. (2003). Witnessing domestic violence: The effect on children. American family physician. 66. 2052, 2055-6, 2058 passim ↩︎

- Stiles, Melissa. (2003). Witnessing domestic violence: The effect on children. American family physician. 66. 2052, 2055-6, 2058 passim ↩︎

- Moylan CA, Herrenkohl TI, Sousa C, Tajima EA, Herrenkohl RC, Russo MJ (2010). The Effects of Child Abuse and Exposure to Domestic Violence on Adolescent Internalizing and Externalizing Behavior Problems. J Fam Violence. 25(1):53-63. doi:10.1007/s10896-009-9269-9 ↩︎

- Monnat SM, Chandler RF (2015). Long Term Physical Health Consequences of Adverse Childhood Experiences. Sociol Q. 56(4):723-752. doi:10.1111/tsq.12107 ↩︎

- Vargas, L. Cataldo, J., Dickson, S. (2005). Domestic Violence and Children . In G.R. Walz & R.K. Yep (Eds.), VISTAS: Compelling Perspectives on Counseling. Alexandria, VA: American Counseling Association; 67-69. https://www.counseling.org/docs/disaster-and-trauma_sexual-abuse/domestic-violence-and-children.pdf?sfvrsn=2 ↩︎

- Felitti V.J. et al (1998), ‘The Relationship of Adult Health Status to Childhood Abuse and Household Dysfunction’, American Journal of Preventive Medicine, Vol. 14, pp. 245-258 ↩︎

- https://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-work-gender-based-violence/intimate-partner-violence-and-witness-intervention?lang=sl ↩︎

- Department of Health and Social Care (2017): Responding to domestic abuse: A resource for health professionals: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/597435/DometicAbuseGuidance.pdf ↩︎

- RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice: https://www.racgp.org.au/clinical-resources/clinical-guidelines/key-racgp-guidelines/view-all-racgp-guidelines/white-book ↩︎

- Women’s Legal Service NSW (2019): When she talks to you about the violence – A toolkit for GPs in NSW: https://www.wlsnsw.org.au/wp-content/uploads/GP-toolkit-updated-Oct2019.pdf ↩︎

- Women’s Legal Service NSW (2019): When she talks to you about the violence – A toolkit for GPs in NSW: https://www.wlsnsw.org.au/wp-content/uploads/GP-toolkit-updated-Oct2019.pdf ↩︎

- RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice: https://www.racgp.org.au/clinical-resources/clinical-guidelines/key-racgp-guidelines/view-all-racgp-guidelines/white-book ↩︎

- Western Australian Family and Domestic Violence Common Risk Assessment and Risk Management Framework (2023),p.1, Factsheet: https://www.wa.gov.au/system/files/2021-10/CRARMF-Fact-Sheet-2-Indicators-of-FDV.pdf ↩︎

- RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice: https://www.racgp.org.au/clinical-resources/clinical-guidelines/key-racgp-guidelines/view-all-racgp-guidelines/white-book ↩︎

- RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice: https://www.racgp.org.au/clinical-resources/clinical-guidelines/key-racgp-guidelines/view-all-racgp-guidelines/white-book ↩︎

- RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice: https://www.racgp.org.au/clinical-resources/clinical-guidelines/key-racgp-guidelines/view-all-racgp-guidelines/white-book ↩︎

- Women’s Legal Service NSW (2019): When she talks to you about the violence – A toolkit for GPs in NSW: https://www.wlsnsw.org.au/wp-content/uploads/GP-toolkit-updated-Oct2019.pdf ↩︎

- Women’s Legal Service NSW (2019): When she talks to you about the violence – A toolkit for GPs in NSW: https://www.wlsnsw.org.au/wp-content/uploads/GP-toolkit-updated-Oct2019.pdf ↩︎

- Hegarty (2011): Intimate partner violence – Identification and response in general practice, Aust Fam Physician. 2011 Nov;40(11):852-6. https://www.racgp.org.au/getattachment/5c90283f-fa0d-44dc-a9b5-edd7ed7776c6/Intimate-partner-violence.aspx ↩︎

- Mamun, A., Biswas, T., Scott, J., Sly, P. D., McIntyre, H. D., Thorpe, K., Boyle, F. M., Dekker, M. N., Doi, S., Mitchell, M., McNeil, K., Kothari, A., Hardiman, L., & Callaway, L. K. (2023). Adverse childhood experiences, the risk of pregnancy complications and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. In BMJ Open (Vol. 13, Issue 8, p. e063826). BMJ. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063826 ↩︎

- Mamun, A., Biswas, T., Scott, J., Sly, P. D., McIntyre, H. D., Thorpe, K., Boyle, F. M., Dekker, M. N., Doi, S., Mitchell, M., McNeil, K., Kothari, A., Hardiman, L., & Callaway, L. K. (2023). Adverse childhood experiences, the risk of pregnancy complications and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. In BMJ Open (Vol. 13, Issue 8, p. e063826). BMJ. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063826 ↩︎

- Lawn RB, Koenen KC. (2022) Homicide is a leading cause of death for pregnant women in US. BMJ.;379:o2499. doi: 10.1136/bmj.o2499. PMID: 36261146. ↩︎

- https://skprevention.ca/resource-catalogue/domestic-violence/domestic-violence-and-pregnancy/ ↩︎

- Hagemann-White C & Bohne S. (2003) Versorgungsbedarf und Anforderungen an Professionelle im Gesundheitswesen im Problembereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Expertise für die Enquêtekommission ‘Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen’. Universität Osnabrück. https://www.yumpu.com/de/document/read/5430947/versorgungsbedarf-und-anforderungen-an-professionelle-im ↩︎

- https://skprevention.ca/resource-catalogue/domestic-violence/domestic-violence-and-pregnancy/ ↩︎

- Wu V, Huff H, Bhandari M. “Pattern of Physical Injury Associated with Intimate Partner Violence in Women Presenting to the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Trauma Violence Abuse 2010, 11(2):71–82.

https://doi.org/10.1177/1524838010367503 ↩︎ - B. Gosangi et al., Imaging patterns of thoracic injuries in survivors of intimate partner violence (IPV). Emerg Radiol 2023, 30:71-84

https://radiopaedia.org/articles/intimate-partner-violence?lang=us ↩︎ - S.I.G.N.A.L. e.V. (2018). Gerichtsfeste Dokumentation und Spurensicherung nach häuslicher und sexueller Gewalt. Empfehlungen für Arztpraxen und Krankenhäuser in Berlin:

https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-04/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018_1.pdf ↩︎ - https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124955/Bei-Missbrauchsverdacht-Koalition-in-NRW-will-Schweigepflicht-lockern, abgerufen am 10. Oktober 2023 ↩︎

- Hegarty (2011): Intimate partner violence – Identification and response in general practice. Aust Fam Physician. 2011 Nov;40(11):852-6. ↩︎

- Mota-Rojas D, Monsalve S, Lezama-García K, Mora-Medina P, Domínguez-Oliva A, Ramírez-Necoechea R, Garcia RdCM (2022). Animal Abuse as an Indicator of Domestic Violence: One Health, One Welfare Approach. Animals. 12(8):977. https://doi.org/10.3390/ani12080977 ↩︎

- https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124955/Bei-Missbrauchsverdacht-Koalition-in-NRW-will-Schweigepflicht-lockern, abgerufen am 10. Oktober 2023 ↩︎

- Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein „Notfall- und Informationskoffer: Kinderschutz in der Arztpraxis und Notaufnahme“ ↩︎

- Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein „Notfall- und Informationskoffer: Kinderschutz in der Arztpraxis und Notaufnahme“. https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/Kindernotfallkoffer.pdf ↩︎

- Femi-Ajao, O. (2021). Perception of women with lived experience of domestic violence and abuse on the involvement of the dental team in supporting adult patients with lived experience of domestic abuse in England: a pilot study, 18(4), p. 6

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/2024 ↩︎ - RCFV Full Report Interactive – The role of the health system (p. 24) – Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Submission 395.

http://rcfv.archive.royalcommission.vic.gov.au/MediaLibraries/RCFamilyViolence/Reports/RCFV_Full_Report_Interactive.pdf ↩︎ - RCFV Full Report Interactive – The role of the health system (p. 24) – Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Submission 395.

http://rcfv.archive.royalcommission.vic.gov.au/MediaLibraries/RCFamilyViolence/Reports/RCFV_Full_Report_Interactive.pdf ↩︎ - Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ↩︎

- The University of Arizona, Health Sciences. (2019). Dentists Can Be the First Line of Defense against Domestic Violence. https://healthsciences.arizona.edu/news/releases/dentists-can-be-first-line-defense-against-domestic-violence ↩︎

- Femi-Ajao, O. (2021). Perception of Women with Lived Experience of Domestic Violence and Abuse on the Involvement of the Dental Team in Supporting Adult Patients with Lived Experience of Domestic Abuse in England: A Pilot Study. International journal of environmental research and public health, 18(4). https://doi.org/10.3390/ijerph18042024 ↩︎

- State of Victoria. (2016). Royal Commission into Family Violence: Summary and recommendations: Parl Paper No.132, 2014-16. http://rcfv.archive.royalcommission.vic.gov.au/MediaLibraries/RCFamilyViolence/Reports/RCFV_Full_Report_Interactive.pdf ↩︎

- Femi-Ajao, O., Doughty, J., Evans, M. A., Johnson, M., Howell, A., Robinson, P. G., Armitage, C. J., Feder, G. & Coulthard, P. (2023). Dentistry responding in domestic violence and abuse (DRiDVA) feasibility study: a qualitative evaluation of the implementation experiences of dental professionals. BMC oral health, 23(1), 475. https://doi.org/10.1186/s12903-023-03059-y ↩︎

- Shanel-Hogan, K. A., Mouden, L. D., Muftu, G. G. & Roth, J. R. (2024). Enhancing Dental Professionals`Response to Domestic Violence. National Health Resource Center on Domestic Violence. https://www.ihs.gov/doh/portal/feature/DomesticViolenceFeature_files/EnhancingDentalProfessionalsResponsetoDV.pdf ↩︎

- Femi-Ajao, O. (2021). Perception of Women with Lived Experience of Domestic Violence and Abuse on the Involvement of the Dental Team in Supporting Adult Patients with Lived Experience of Domestic Abuse in England: A Pilot Study. International journal of environmental research and public health, 18(4). https://doi.org/10.3390/ijerph18042024 ↩︎

- State of Victoria. (2016). Royal Commission into Family Violence: Summary and recommendations: Parl Paper No.132, 2014-16. http://rcfv.archive.royalcommission.vic.gov.au/MediaLibraries/RCFamilyViolence/Reports/RCFV_Full_Report_Interactive.pdf ↩︎

- Femi-Ajao, O. (2021). Perception of Women with Lived Experience of Domestic Violence and Abuse on the Involvement of the Dental Team in Supporting Adult Patients with Lived Experience of Domestic Abuse in England: A Pilot Study. International journal of environmental research and public health, 18(4). https://doi.org/10.3390/ijerph18042024 ↩︎

- Sweet, D. (1996). Recognizing and Intervening in Domestic Violence: Proactive Role for Dentistry. Medscape women’s health, 1(6), 3. ↩︎