1. Internationale Rahmenbedingungen

1.1. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

1.2. UN-Abkommen und Resolutionen

1.3. Erklärung und Aktionsplattform von Beijing

1.4. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)

1.5. Erklärung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (DEVAW)

1.6. UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC)

1.7. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD)

1.8. Genfer Flüchtlingskonvention

1.9. UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

1.10. Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)

1.11. Übereinkommen über Computerkriminalität (Budapest-Konvention)

1.12. Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konvention)

1.13. EU-Opferschutzrichtlinie

1.14. Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 zur Festlegung von geschlechtsspezifischer Gewalt als neuen Kriminalitätsbereich

Im Blickpunkt: Istanbul-Konvention

2. Die wichtigsten Fakten zur Istanbul-Konvention

3. Gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Quellen

Einleitung

Willkommen zu Modul 6 über „Internationale Standards und gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland“. Modul 6 gibt Ihnen einen Überblick über internationale Rahmenwerke wie z. B. die Istanbul-Konvention und deren mögliche Umsetzung sowie über die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf häusliche Gewalt in Deutschland.

+ In diesem Modul werden die internationalen Standards (wie z. B. die Istanbul-Konvention) und die gesetzlichen deutschen Rahmenbedingungen vorgestellt.

1. Internationale Rahmenbedingungen

In diesem Abschnitt sind internationale und europäische Konventionen und Erklärungen zusammengestellt, die die Staaten verpflichten, Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen. Länder, die diese Abkommen ratifizieren, verpflichten sich, die globalen Standards in ihre nationalen Gesetze zu integrieren. Darüber hinaus werden strategische Rahmenwerke und politische Dokumente zur Bekämpfung häuslicher Gewalt als Referenz aufgeführt.

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

- Erklärung und Aktionsplattform von Beijing

- Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)

- Erklärung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (DEVAW)

- UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC)

- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD)

- Genfer Flüchtlingskonvention UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

- Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)

- Übereinkommen über Computerkriminalität (Budapest-Konvention)

- Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konvention)

- EU-Opferschutzrichtlinie

- Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 zur Festlegung von geschlechtsspezifischer Gewalt als neuen Kriminalitätsbereich

Allgemeine Standards

Internationale Organisationen haben eine Reihe von Mindeststandards festgelegt, die Staaten umsetzen sollen. Diese internationalen Verpflichtungen betreffen die Untersuchung und Bestrafung von Gewalttaten, den Schutz von Gewaltbetroffenen und die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen/häuslicher Gewalt.

- Die Grundlagen für diese fundamentalen Standards umfassen Vertraulichkeit, Sicherheit und Respekt für die Opfer von Gewalt sowie Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Unterstützungen.

- Unterstützungsleistungen sollen kostenlos sein und Interventionen auf den Grundsätzen des Empowerments und der Selbstbestimmung beruhen.

- Die Mitarbeiter:innen aller Unterstützungseinrichtungen sollen qualifiziert und in Geschlechterfragen geschult sein, sich laufend weiterbilden und ihre Arbeit nach klaren Richtlinien und ethischen Kodizes ausüben. In Bezug auf ihr Personal sollen die Einrichtungen Diversität sicherstellen.

- Alle Opferschutz- und Unterstützungseinrichtungen sollen die Vertraulichkeit und Privatsphäre von Opfern wahren, mit anderen einschlägigen Einrichtungen zusammenarbeiten und sich mit ihnen abstimmen. Unterstützungsangebote sollen unter Beteiligung von Klient:innenevaluiert werden.

- Das Fachwissen spezialisierter Gewaltschutzeinrichtungen sollte anerkannt werden.

- Die Standards betonen auch die Bedeutung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt. Dazu zählt die Einrichtung von Interventionsketten, Überweisungsprozessen und Protokollen.

- Die beste Art, Unterstützung zu leisten, sind „One-Stop-Shops“ oder multidisziplinäre Teams.

- Nach Möglichkeit sollten Schutz- und Unterstützungsdienste in denselben Räumlichkeiten untergebracht werden.

1.1. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

„Das am meist übersetzte Dokument der Welt“1

Die 1948 verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) legt grundlegende Menschenrechtsprinzipien und ihre Durchsetzung fest. Besonders wichtig in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ist Artikel 5.2

Erfahren Sie mehr über die AEMR in folgendem Video:

Die folgenden Bilder illustrieren und erklären die Artikel der AEMR in vereinfachter Form:3

Quelle: United Nations. Illustrated Universal Declaration of Human Rights. https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights/illustrated-universal-declaration-human-rights

1.2. UN-Abkommen und Resolutionen

Gewalt gegen Frauen wurde sowohl vom Menschenrechtsrat als auch von der UN-Generalversammlung in zahlreichen Beschlüssen thematisiert. Verschiedene UN-Resolutionen betonen den Schutz vor Gewalt, insbesondere vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Obwohl solche Beschlüsse rechtlich nicht verbindlich sind, orientieren sich internationale Standards an ihnen.

Eine Liste relevanter Beschlüsse und begleitender Berichte finden Sie auf der Seite der UNO/Womenwatch.

Das folgende Video erläutert die Rolle der UN bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen:

Die UN und ihre Rolle in der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

1.3. Erklärung und Aktionsplattform von Beijing

„Der fortschrittlichste Entwurf aller Zeiten zur Förderung der Frauenrechte“4

UN Women

In der Erklärung der 4. Weltfrauenkonferenz von 1995 wird die Bedeutung der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch im häuslichen Bereich, betont. Sie ruft zu strategischen Maßnahmen auf, um dieses Problem anzugehen.5 Eine Zusammenfassung6 findet sich hier:

Hier geht es zu einem Erklärvideo.

Die Aktionsplattform spricht zwölf wichtige Problembereiche an.7

Bitte klicken Sie auf die Kreuze unter jedem Begriff in den entsprechenden Kreisen, um weitere Informationen zu erhalten.

Quelle: UN Women8

Die Plattform gibt Regierungen, internationalen Organisationen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor eine Agenda vor, um die Menschenrechte von Frauen zu schützen und sicherzustellen, dass Geschlechterfragen in allen nationalen, regionalen und internationalen Politiken und Programmen berücksichtigt werden.

Die Fortschritte bei der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing (BPFA) werden alle fünf Jahre von der Frauenstatuskommission (Commission on the Status of Women, CSW) überprüft. Die Regionalkommissionen der Vereinten Nationen sind seit der ersten Überprüfung im Jahr 2000 beauftragt, in Zusammenarbeit mit regionalen NGOs Berichte über die Fortschritte bei der Umsetzung der BPFA zu erstellen. Diese Berichte basieren auf den jeweiligen Evaluierungen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und fließen in einen globalen Bericht ein, der vom CSW-Sekretariat bei UN Women zusammengestellt und vom Generalsekretär der Generalversammlung vorgelegt wird. Bisher wurden fünf Überprüfungen – in den Jahren 2000, 2005, 2010, 2015 und 2020 – durchgeführt. Sie resultierten jeweils in einem Ergebnisdokument, in dem sich die Staaten verpflichten, ihre Anstrengungen zur Erfüllung der globalen Verpflichtungen in Bezug auf die Rechte von Frauen und Mädchen fortzusetzen. Im Ergebnisdokument werden außerdem vorrangige Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre festgelegt.9

1.4. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)10

Im Sinne des CEDAW-Übereinkommens „bezeichnet der Ausdruck ‚Diskriminierung der Frau‘ jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Zivilstands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.“11

Das 1979 verabschiedete CEDAW ist ein zentrales Instrument zur Förderung der Rechte von Frauen. Artikel 2(f) enthält die Verpflichtung, alle Formen der Diskriminierung von Frauen zu beseitigen, was auch geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt, einbezieht.12

Prinzip I: Substantielle Gleichberechtigung

Prinzip II: Nichtdiskriminierung

Prinzip III: Staatliche Verpflichtung

Das folgende Video erklärt diese Prinzipien:

1.5. Erklärung zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (DEVAW)13

Gewalt gegen Frauen wird in der DEVAW-Erklärung folgendermaßen definiert: „Im Sinne dieser Erklärung bedeutet der Ausdruck ‚Gewalt gegen Frauen‘ jede gegen Frauen auf Grund ihrer Geschlechtszugehörigkeit gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen körperlicher, sexueller oder psychologischer Schaden oder Leid zugefügt wird oder zugefügt werden kann, einschließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nötigung und der willkürlichen Freiheitsberaubung, gleichviel ob im öffentlichen oder im privaten Bereich.“14

Das 1993 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete DEVAW ist ein umfassendes Dokument zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, das auch häusliche Gewalt umfasst. Es fordert die Beseitigung von Gewalt und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.15

Untertitel aktivieren: Klicken Sie während des Abspielens im Bildschirmbereich unten auf das Untertitel-Symbol (kleines Viereck mit Strichen). Der Untertitel wird direkt eingeblendet. Um die Untertitelsprache zu ändern, klicken Sie auf das Zahnrad daneben und wählen unter „Untertitel“ die gewünschte Sprache aus. Hier geht es zu einem Erklärvideo.

Aufgaben zum Nachdenken

Sehen Sie sich das Video über Sarahs Geschichte an und beantworten Sie die folgenden Fragen:

(1) Welche Formen von Gewalt erlebt Sarah in ihrer Ehe?

(2) Was könnten die Folgen solcher Gewalt sein?

(3) Warum suchen viele Gewaltbetroffene keine Hilfe?

(4) Welche wichtigen Unterstützungsleistungen können Betroffenen von Gewalt, wie Sarah, helfen?

(5) Wie können diese Leistungen die Hilfe für Betroffene verbessern?

Internationaler Gedenktag

Seit 1999 ist der 25. November als „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ von den Vereinten Nationalen als Gedenktag anerkannt.

16 Aktionstage gegen geschlechtsspezifische Gewalt:16,17

- Die 16 Aktionstage gegen geschlechtsspezifische Gewalt sind eine jährliche internationale Kampagne, die am 25. November beginnt und bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, läuft.

- Die Kampagne wurde von Aktivist:innen anlässlich der Eröffnung des Women’s Global Leadership Institute im Jahr 1991 ins Leben gerufen.

- Sie wird von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt als Strategie eingesetzt, um die Verhütung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu fordern.

- Zur Unterstützung dieser zivilgesellschaftlichen Initiative rief der Generalsekretär der Vereinten Nationen 2008 die Kampagne UNITE „Bis 2030: Gewalt gegen Frauen beenden“ ins Leben, die parallel zu den 16 Tagen des Aktivismus läuft.

- Jedes Jahr konzentriert sich die UNITE-Kampagne auf ein bestimmtes Thema.

Die Globale Datenbank über Gewalt gegen Frauen ist eine Online-Ressource, die umfassende und aktuelle Informationen über die von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den Bereichen Gesetze und Politik, Prävention, Dienstleistungen und statistische Daten bietet.

1.6. UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC)18

Das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC) ist ein rechtsverbindliches internationales Abkommen, in dem die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte jedes Kindes, unabhängig von seiner Ethnie, Religion oder seinen Fähigkeiten, festgelegt sind. Obwohl sich die CRC in erster Linie auf die Rechte von Kindern konzentriert, ist sie auch für häusliche Gewalt gegen Kinder relevant. Artikel 19 befasst sich speziell mit dem Schutz von Kindern vor allen Formen von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung.

Die folgenden Bilder zeigen die Themen der weiteren Artikel der Konvention:19

Eine kinderechte Zusammenfassung der UN-Kinderrechtskonvention und deren Artikel bietet die UNICEF Broschüre der Kinderrechte.

1.7. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD)20

„Behinderung ist kein Defizit, sondern Teil der Vielfalt menschlichen Lebens.“21

Die 2006 verabschiedete CRPD betont die Rechte von Menschen mit Behinderungen, einschließlich des Schutzes vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch. Menschen mit Behinderungen sind häufiger von häuslicher Gewalt bedroht, und die Konvention fordert Maßnahmen, um ihren Schutz zu gewährleisten.

Das folgende Video erläutert die Umsetzung der Konvention für Menschen mit Behinderungen:

1.8. Genfer Flüchtlingskonvention22

Die Flüchtlingskonvention von 1951 (auch unter Genfer Flüchtlingskonvention bekannt) ist ein wichtiges internationales Instrument, das sich speziell mit den Rechten und dem Schutz von Geflüchteten befasst, einschließlich jener, die vor häuslicher Gewalt oder anderen Formen geschlechtsspezifischer Verfolgung fliehen. Die Konvention umreißt die Rechte und Leistungen, die Geflüchteten gewährt werden sollten, einschließlich des Zugangs zum Rechts- und Gesundheitssystem.

Im folgenden Video wird die Genfer Flüchtlingskonvention näher erläutert:

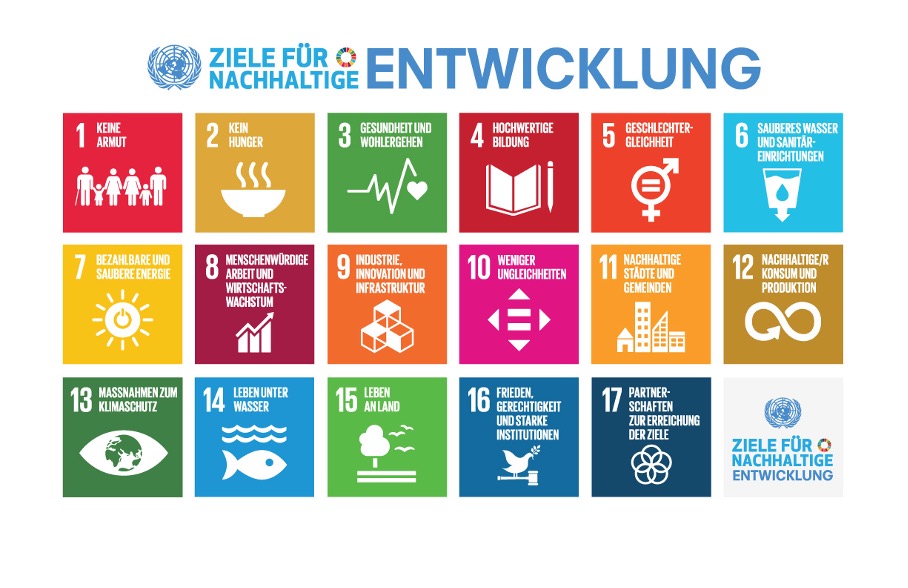

1.9. UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

„Die Welt ist nicht auf dem Weg, die Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 zu erreichen.“23

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einstimmig angenommen wurde, dient als kollektiver Rahmen für die weltweite Förderung von Frieden, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Ihr Kernstück sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“, SDGs), die alle Nationen, sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer, dringend zum gemeinsamen Handeln im Rahmen einer globalen Partnerschaft auffordern. Diese Ziele erkennen an, dass die Beendigung von Armut und Benachteiligung eng verbunden ist mit Initiativen zur Verbesserung von Gesundheit und Bildung, zur Verringerung von Ungleichheit, zur Förderung des Wirtschaftswachstums, zur Bewältigung des Klimawandels und zur Erhaltung unserer Ozeane und Wälder.

Kennen Sie alle 17 SDGs? 24,25

Jedes Jahr legt der UN-Generalsekretär einen SDG-Fortschrittsbericht vor, der in Zusammenarbeit mit den UN-Institutionen entwickelt wird und auf dem globalen Indikatorrahmen sowie auf nationaler und regionaler Ebene gesammelten Informationen basiert.

Darüber hinaus wird alle vier Jahre ein globaler Bericht über nachhaltige Entwicklung erstellt, der als Grundlage für die ebenfalls alle vier Jahre stattfindenden Beratungen der UN-Generalversammlung über die SDGs dient. Er wird von einer unabhängigen Gruppe von Wissenschaftler:innen verfasst, die vom Generalsekretär ernannt werden.

Ziel 5 der SDGs – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen – konzentriert sich auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Bekämpfung von häuslicher Gewalt ist eng mit der Erreichung dieser Ziele verbunden.26

1.10. Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)27

Die EMRK schützt im Rahmen des Europarats die Grundrechte. Artikel wie z.B. Artikel 3 – Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung – sind auf Fälle von häuslicher Gewalt anwendbar.28

Wie werden Ihre Menschenrechte geschützt?

Im Folgenden finden Sie einige Fallstudien, die Ihnen helfen sollen zu verstehen, wie die EMRK in der Praxis funktioniert:29

- Airey v. Irland (1979)30

- Opuz v. Türkei (2009)31

- Branko Tomašić and others v. Croatia (2009)32

- V.C. v. Slovakia (2011)33

- B.V. v. Belgium (2017)34

- Talpis v. Italy (2017)35

- Kurt v. Österreich (2021)36

1.11. Übereinkommen über Computerkriminalität (Budapest-Konvention)37

Dieses Übereinkommen des Europarats befasst sich zwar in erster Linie mit Cyberkriminalität, aber auch mit anderen Straftaten im Zusammenhang mit Computersystemen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Technologie in Fällen häuslicher Gewalt ist das Verständnis von Cyberkriminalität von entscheidender Bedeutung.38

Im folgenden Video erfahren Sie mehr über die Budapest-Konvention:

1.12. Übereinkommen zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konvention)39

Die Lanzarote-Konvention wurde 2007 vom Europarat verabschiedet und trat 2010 in Kraft. Ihr Hauptziel ist der Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, wobei die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene betont wird.

Im Jahr 2015 beschloss das Ministerkomitee des Europarats, einen Schritt weiterzugehen und den ersten Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch auszurufen, der jedes Jahr um den 18. November herum begangen wird, um an die wichtige Arbeit und die Wirkung der Kampagne ONE in FIVE anzuknüpfen.40

1.13. EU-Opferschutzrichtlinie41

Diese 2012 von der Europäischen Union verabschiedete Richtlinie zielt darauf ab, Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten, einschließlich der Opfer häuslicher Gewalt, festzulegen.42

- Die Richtlinie stärkt die Rechte der Opfer und ihrer Familienangehörigen auf Information, Unterstützung und Schutz erheblich. Sie stärkt außerdem die Verfahrensrechte der Opfer in Strafverfahren.

- Die Richtlinie verlangt auch, dass die EU-Länder für eine angemessene Schulung derjenigen Beamt:innen sorgen, die mit den Opfern in Kontakt kommen könnten.

- Die EU-Länder mussten die Bestimmungen der Richtlinie bis zum 16. November 2015 in ihrem nationalen Recht umsetzen. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Leitfaden, um die Staaten bei diesem Prozess zu unterstützen.

- Am 11. Mai 2020 nahm die Europäische Kommission einen Bericht über die Umsetzung der Richtlinie über die Rechte der Opfer an. In dem Bericht wird bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie ergriffen haben.

- Für die Opfer bestimmter Straftaten – Opfer von Menschenhandel, von Kinderpornographie und sexueller Ausbeutung von Kindern sowie von Terrorismus –hat die EU besondere Vorschriften erlassen. Diese Vorschriften bauen auf der Opfeschutzrichtlinie auf, gehen aber direkter auf die besonderen Bedürfnisse der Opfer solcher Straftaten ein.

- Um die nationalen Behörden bei der Umsetzung der EU-Vorschriften über die Rechte der Opfer zu unterstützen, hat die Europäische Kommission das EU-Kompetenzzentrum für Terrorismusopfer eingerichtet. Das EU-Zentrum bietet den nationalen Behörden und den Opferhilfeorganisationen Fachwissen, Schulungen, Beratung und Unterstützung an.

- Am 24. Juni 2020 verabschiedete die Kommission ihre erste EU-Strategie für die Rechte der Opfer (2020-2025), um sicherzustellen, dass alle Opfer von Straftaten in der EU ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können. Die Strategie sieht Maßnahmen für die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Zivilgesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren vor.

- Am 8. März 2022 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt an. Der Vorschlag sieht konkrete Maßnahmen in Bezug auf den Zugang zu Informationen, Unterstützung, Schutz und Zugang zu Entschädigung für Opfer von Gewalt gegen Frauen und Opfer häuslicher Gewalt vor.

- Am 12. Juli 2023 schlug die Kommission Änderungen an der Opferschutzrichtlinie vor. Die Überarbeitung geht auf Probleme ein, die bei der Bewertung im Juni 2022 festgestellt wurden. Die Änderungen beziehen sich auf fünf wichtige Opferrechte: Zugang zu Informationen, verbesserte und bedürfnisgerechte Schutzmaßnahmen, besserer Zugang zu spezialisierten Unterstützungsangeboten, verbesserte Teilnahme an Strafverfahren und erleichterter Zugang zu Entschädigung.

Podcast des Parlamentarischen Forschungsdienstes (EPRS) zur Überarbeitung der Opferschutzrichtlinie:

1.14. Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 zur Festlegung von geschlechtsspezifischer Gewalt als neuen Kriminalitätsbereich43

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 zur Einstufung von geschlechtsspezifischer Gewalt als neue Straftat ist ein Beispiel für die Bemühungen der Europäischen Union, geschlechtsspezifische Gewalt als einen besonders schwerwiegenden Bereich der Kriminalität zu behandeln. Nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (2021/2035(INL)) kann das Europäische Parlament für einige Kriminalitätsbereiche – etwa Terrorismus, Menschenhandel, illegaler Drogen- und Waffenhandel usw. – EU-weite Mindestvorschriften erlassen. Mit der Entschließung vom 16. September 2021 wird die Europäische Kommission nun aufgefordert, geschlechtsspezifische Gewalt in diesen Katalog aufzunehmen. Frances Fitzgerald, die die Gespräche über neue Vorschriften leitete, erläutert im Gespräch mit Alice Cappelle, einer französischen YouTuberin, die Bildungsinhalte und kritische Essays über Frauenrechte und soziale Themen erstellt, wie die EU beabsichtigt, gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt vorzugehen.

Here is a specific example of guidelines developed by the World Health Organization (WHO) that are relevant to the health sector’s response to domestic violence:

WHO Clinical and Policy Guidelines for Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women

These guidelines provide recommendations for health care providers on how to respond to intimate partner violence and sexual violence against women. They offer guidance on identification, clinical care, and support services.44

Source: World Health Organization. 2013. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548595

Das 2011 verabschiedete Übereinkommen des Europarats befasst sich speziell mit geschlechtsspezifischer Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt. Es enthält detaillierte Verpflichtungen für die Mitgliedsstaaten zur Verhinderung von Gewalt, zum Schutz der Opfer und zur Verfolgung der Täter.

Aufgabe zur Reflexion

Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die folgenden Fragen:

(1) Welche Formen von Gewalt werden von den Frauen in diesem Video angesprochen?

Der Grundsatz der Konvention in Art. 1a lautet:

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.“45

Die Istanbul-Konvention wurde von der Europäischen Union am 28. Juni 2023 ratifiziert und ist am 1. Oktober 2023 in Kraft getreten.46 Mit dem Beitritt werden für die EU internationale Normen bindend.

Erfahren Sie mehr über die Istanbul-Konvention in dem folgenden Video:

Am 29. November 2023 richtete die Kommission ein EU-Netzwerk zur Prävention von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt ein. Das Netzwerk wird zweimal im Jahr zusammentreten und sich aus Beamt:innen der Mitgliedstaaten und Interessenvertreter:innen zusammensetzen (https://preventiongbv.eu).

Gesamtzahl der Ratifizierungen/Beitritte: 39 (Stand: Januar 2024)47

2. Die wichtigsten Fakten zur Istanbul-Konvention48,49

Was ist der Zweck der Istanbul-Konvention?

- Das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist ein wichtiger Menschenrechtsvertrag, der umfassende rechtliche Standards festlegt, um das Recht von Frauen auf Freiheit von Gewalt zu gewährleisten.

- Dieses europäische Rechtsinstrument ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen des Europarats seit den 1990er Jahren, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern. Es wurde von seinen 47 Mitgliedstaaten ausgehandelt und am 7. April 2011 vom Ministerkomitee angenommen.

- Es ist nach der Stadt, in der es am 11. Mai 2011 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, als Istanbul-Konvention bekannt.

- Drei Jahre später, am 1. August 2014, trat es nach der zehnten Ratifizierung in Kraft. Seitdem sind alle Regierungen, die diesen Vertrag ratifiziert haben, an seine Verpflichtungen gebunden. Den deutschen Text der Istanbul-Konvention finden Sie hier: https://rm.coe.int/16806b076a

In welchem Zusammenhang steht die Istanbul-Konvention mit geschlechtsspezifischer Gewalt?

- In der Istanbul-Konvention wird Gewalt gegen Frauen als eine Verletzung der Menschenrechte und eine Form der Diskriminierung von Frauen anerkannt.

- Sie umfasst verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, d. h. Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind, oder Gewalt, von der sie unverhältnismäßig stark betroffen sind.

- Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen unterscheidet sich von anderen Formen der Gewalt dadurch, dass die Tatsache, dass sie gegen eine Frau verübt wird, sowohl Ursache als auch Ergebnis ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, Diese führen zu einer untergeordneten Stellung von Frauen im öffentlichen und privaten Bereich und tragen dazu bei, dass Gewalt gegen Frauen akzeptiert wird.

- Im Rahmen des Übereinkommens zielt die Verwendung des Begriffs Geschlecht darauf ab anzuerkennen, dass gesellschaftlich geprägte Einstellungen und Wahrnehmungen in Bezug auf Rollen und Verhaltensweisen eine Rolle bei der Fortdauer von Gewalt gegen Frauen spielen.

- Die Konvention stellt daher die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in den Kontext der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Das folgende Faltblatt enthält weitere Informationen über den Geltungsbereich und die Ziele der Istanbul-Konvention: Die Istanbul-Konvention: Fragen und Antworten

Für wen gilt die Istanbul-Konvention?

- Die Istanbul-Konvention basiert auf einem opferzentrierten Ansatz.

- Der Schutz und die Unterstützung, die im Rahmen der Istanbul-Konvention gewährt werden, müssen jeder Frau zur Verfügung stehen, ohne Diskriminierung im Hinblick auf ihr Alter, ihre Behinderung, ihren Familienstand, ihre Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, ihren Migrantinnen- oder Flüchtlingsstatus, ihre Geschlechtsidentität oder ihre sexuelle Orientierung.

- In der Istanbul-Konvention wird anerkannt, dass es Gruppen von Frauen gibt, die einem größeren Risiko ausgesetzt sind, Gewalt zu erfahren. Dazu gehören beispielsweise Frauen mit Behinderungen, Frauen, die nationalen Minderheiten angehören, LBTI-Frauen (lesbische, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Frauen), Frauen aus ländlichen Gebieten, Migrantinnen, asylsuchende und geflüchtete Frauen, Frauen ohne Aufenthaltsgenehmigung, Mädchen, ältere Frauen, obdachlose Frauen, Frauen in der Sexarbeit und Frauen, die psychoaktive Substanzen konsumieren.

- Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass sich Maßnahmen zur Beendigung geschlechtsspezifischer Gewalt systematisch auf diese Gruppen von Frauen erstrecken, für sie zugänglich sind und auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

- Die Staaten werden auch ermutigt, die Istanbul-Konvention auf andere Opfer häuslicher Gewalt, wie Männer, Kinder und ältere Menschen, anzuwenden.

Wozu verpflichtet die Istanbul-Konvention die Staaten?

- Die Istanbul-Konvention ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden und harmonisierten Antwort auf die Frage, wie ein Leben frei von Gewalt für alle Frauen und Mädchen in Europa und darüber hinaus gewährleistet werden kann.

- Die Verpflichtungen der Konvention umfassen vier Aktionsbereiche, die oft als die vier „P“ bezeichnet werden. Diese sind: Verhütung von Gewalt gegen Frauen (prevention), Schutz der Opfer (protection), strafrechtliche Verfolgung der Täter:innen (prosecution) sowie Durchführung damit verbundener umfassender und koordinierter Maßnahmen (co-ordinated policies).

- Diese vier Hauptziele umfassen verschiedene Bestimmungen, einschließlich rechtlicher und praktischer Maßnahmen, die auf konkrete Veränderungen in den nationalen Reaktionen auf Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt abzielen.

Eine Infografik zu häuslicher Gewalt finden Sie hier.

Was wird in der Istanbul-Konvention unter Strafe gestellt?

In der Istanbul-Konvention werden mehrere Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen genannt, die unter Strafe gestellt (oder gegebenenfalls anderweitig sanktioniert) werden sollen. Diese sind:

- Psychische Gewalt

- Stalking

- Physische Gewalt

- Sexuelle Gewalt (einschließlich Vergewaltigung)

- Sexuelle Belästigung

- Zwangsehe

- Weibliche Genitalverstümmelung

- Erzwungener Schwangerschaftsabbruch

- Erzwungene Sterilisation

Darüber hinaus sieht die Istanbul-Konvention die Verpflichtung vor sicherzustellen, dass Kultur, Brauchtum, Religion, Tradition oder die sogenannte „Ehre“ nicht als Rechtfertigung für eine der in ihren Anwendungsbereich fallenden Gewalttaten gelten.

Häusliche Gewalt

- Die Istanbul-Konvention bezieht sich auch auf häusliche Gewalt, einschließlich körperlicher, sexueller, psychologischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder der häuslichen Einheit oder zwischen ehemaligen oder derzeitigen Ehegatt:innen oder Partner:innen begangen werden, unabhängig davon, ob der:die Täter:in mit dem Opfer denselben Wohnsitz teilt oder geteilt hat oder nicht.

Aufgabe zum Nachdenken:

Sehen Sie sich das Video an und beantworten Sie die folgende Frage:

(1) Welche Formen von Gewalt werden von den Betroffenen in diesem Video angesprochen?

- Die Istanbul-Konvention sieht folgende Umstände als Strafverschärfungsgründe vor (so diese nicht bereits ein Tatbestandsmerkmal darstellen): die Begehung der Straftat gegen eine frühere oder derzeitige Ehegattin oder Partnerin durch ein Familienmitglied, eine mit dem Opfer zusammenlebende Person oder eine Person, die ihre Autorität missbraucht hat. Dies ist eine klare Botschaft, dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit sind.

- In der Istanbul-Konvention werden die Staaten aufgefordert, die Sicherheit und Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt unabhängig von ihrem Familienstand zu gewährleisten.

- Die Istanbul-Konvention kann und muss unabhängig von den rechtlichen Definitionen von „Familie“ oder „Ehe“ und der Anerkennung oder Nichtanerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen angewendet werden. Diese Fragen sind von den einzelnen Staaten zu entscheiden, da die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare nicht in den Geltungsbereich der Istanbul-Konvention fällt.

Wie wird die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht?

Sobald eine Regierung die Istanbul-Konvention ratifiziert hat, muss sie Maßnahmen ergreifen, um die darin enthaltenen Bestimmungen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen umzusetzen. Es gibt einen Überwachungsmechanismus, der die Umsetzung dieser Bestimmungen in die Praxis bewertet und den nationalen Behörden eine Orientierungshilfe gibt. Er besteht aus zwei Gremien:

Die Expert:innengruppe zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO)50

- GREVIO ist ein unabhängiges Fachgremium, das mit der Überwachung der Umsetzung des Übereinkommens durch die Länder, die es ratifiziert haben (Vertragsparteien), beauftragt ist. Es setzt sich aus 15 unabhängigen Expert:innen zusammen.

- GREVIO führt nationale Bewertungsverfahren durch, die Besuche vor Ort beinhalten, und veröffentlicht Berichte, in denen die gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zur Erfüllung des Übereinkommens bewertet werden.

- GREVIO hat grundlegende Bewertungsberichte veröffentlicht, die maßgeschneiderte Anleitungen zur Verbesserung der Umsetzung bieten.

- Darüber hinaus kann GREVIO unter bestimmten Umständen Untersuchungen einleiten.

- GREVIO kann auch allgemeine Empfehlungen zu Themen und Konzepten des Übereinkommens abgeben.

- Ein Überblick über die Aktivitäten von GREVIO ist in den allgemeinen Tätigkeitsberichten51 zu finden.

Der Ausschuss der Vertragsparteien52

- Dieses Gremium setzt sich aus Vertreter:innen der Regierungen von Staaten zusammen, die der Konvention beigetreten sind.

- Seit 2018 nimmt der Ausschuss auf Grundlage der GREVIO-Bewertungsberichte Empfehlungen zu Maßnahmen an. Diese sollen zur Umsetzung der Schlussfolgerungen, Anregungen und Vorschläge von GREVIO in Bezug auf ein bestimmtes Land ergriffen werden.

- Den Ländern wird eine Frist von drei Jahren eingeräumt, um diese Empfehlungen umzusetzen und dem Ausschuss Bericht zu erstatten.

- Auf dieser Grundlage nimmt der Ausschuss Schlussfolgerungen über die Umsetzung seiner Empfehlungen an.

- Der Ausschuss kann auch die Ergebnisse von Untersuchungen, die von GREVIO-Mitgliedern durchgeführt wurden, prüfen und die aufgrund dieser Ergebnisse erforderlichen Maßnahmen in Betracht ziehen.

Was hat die Istanbul-Konvention bisher erreicht?

- Die zahlreichen Evaluierungsverfahren, die GREVIO bisher abgeschlossen hat, haben gezeigt, welche konkreten Auswirkungen die Konvention in den letzten zehn Jahren hatte.

- Ein wichtiger Schritt, der in vielen Ländern unternommen wurde, war die Einführung neuer Straftatbestände, um das Strafrecht an die Anforderungen der Konvention anzupassen.

- Diese Bemühungen betreffen insbesondere die Kriminalisierung von Stalking, Zwangsheirat und weiblicher Genitalverstümmelung.

- Darüber hinaus haben einige Länder ihre Rechtsvorschriften dahingehend geändert, dass die rechtliche Definition von sexueller Gewalt im Einklang mit der Istanbul-Konvention auf dem Fehlen der freien Zustimmung des Opfers beruht (im Unterschied zu Definitionen, die nur explizite Ablehnung berücksichtigen).

- Darüber hinaus haben viele lokale, regionale und nationale Regierungen das Angebot an Unterstützungsleistungen für weibliche Opfer erweitert, indem sie beispielsweise nationale Telefonberatungsstellen eingerichtet, die Zahl der Frauenhäuser erhöht oder spezielle Anlaufstellen für Opfer sexueller Gewalt eingeführt haben.

- Viele haben auch ihre Bemühungen zur Sensibilisierung für die verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen verstärkt. Es wurden bewährte Verfahren ermittelt, wie Frauen mit Behinderungen oder Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung bedroht sind, erreicht werden können.

- Auch wenn es nach wie vor deutlichen Verbesserungsbedarf gibt, wird die Notwendigkeit, alle Formen von Gewalt gegen Frauen umfassend und ganzheitlich anzugehen, deutlich anerkannt.

- Die Ergebnisse von GREVIO betonen auch die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die Ziele der Konvention alle Frauen und Mädchen erreichen.

- Die Istanbul-Konvention gibt somit einerseits Impulse für die Ausweitung von Gesetzen und Unterstützungseinrichtungen, um eine größere Zahl von Frauen und Mädchen zu erreichen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt bedroht sind. Andererseits verankert sie auch den Gedanken, dass es eine staatliche Verpflichtung ist, auf alle Formen von Gewalt gegen Frauen zu reagieren und Frauen und Mädchen in ihrer ganzen Vielfalt zu berücksichtigen.

- Die Istanbul-Konvention und ihr Überwachungsmechanismus erweisen sich als wichtige Richtschnur für die Regierungen bei der Entwicklung von Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Der Evaluationsbericht zu Deutschland bietet weitere Informationen über vielversprechende Praktiken und Herausforderungen bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention.53

Informationen zur Istanbul Konvention: https://unwomen.de/die-istanbul-konvention/

Welche Mythen gibt es um die Istanbul-Konvention? Was sind die Fakten?

Hier erfahren Sie mehr:54

Aufgaben zur Reflexion

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zur Istanbul-Konvention:

(1) Welche Länder haben die Istanbul-Konvention unterzeichnet?

(2) Wer überwacht ihre Umsetzung und wie oft?

(3) Wie ist die Istanbul-Konvention in Deutschland umgesetzt worden? Wo sehen manche Menschen noch Verbesserungsbedarf?

(4) Warum wollen einige Regierungen der Istanbul-Konvention nicht beitreten oder haben sich von ihr zurückgezogen? Was sind ihre Argumente? Welche Gegenargumente fallen Ihnen ein?

(5) Wodurch unterscheidet sich die Istanbul-Konvention von anderen Konventionen und Resolutionen?

3. Gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland

3.1. Gesetzgebung

3.2. Strafverfolgung und Schutzanordnungen

3.3. Unterstützung der Betroffenen

3.4. Vorbeugende Maßnahmen

3.5. Daten und Forschung

3.6. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen

3.1. Gesetzgebung

Welche nationalen Gesetze gibt es zur Bekämpfung und Verhütung häuslicher Gewalt?

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

- Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

- Artikel 2: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

- Artikel 3: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG, 2006, Bundesgesetz): Das Gesetz schützt Menschen, die aus Gründen der Ethnie oder der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden, und soll u. a. den Zugang zu Hilfen gewährleisten.

- Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – Istanbul-Konvention wurde 2017 ratifiziert und hat seit dem 01.02.2018 Gesetzeskraft in Deutschland.

- Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG, Bundesgesetz, Stand 10.08.2021)

- Strafgesetzbuch (StGB, Bundesgesetzgebung): Das deutsche Strafgesetzbuch stellt verschiedene Formen der häuslichen Gewalt unter Strafe. Beispielsweise:

- Paragraph 177: Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung. Sexuelle Gewalt ist eine Straftat, unabhängig davon, ob Opfer und Täter verheiratet sind oder in einer Beziehung leben.

- Paragraph 184i: Sexuelle Belästigung

- Paragraph 185: Beleidigung

- Paragraph 223: Körperverletzung

- Paragraph 224: Gefährliche Körperverletzung

- Paragraph 237: Zwangsheirat

- Paragraph 238: Nachstellung

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Paragraph 1631: Inhalt und Grenzen der Personensorge. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, psychische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind nicht zulässig.

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Paragraph 1666: Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls

- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG, Bundesgesetz vom 1.9.2009) Paragraph 157: Diskussion über die Gefährdung des Kindeswohls; einstweilige Verfügung

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Paragraph 1361b: Ehewohnung bei Getrenntleben

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Paragraph 1568a: Überlassung der Ehewohnung

- Aufenthaltsgesetz, Paragraph 31: Das Gesetz regelt das eigenständige Aufenthaltsrecht von Ehegatten (z. B. in Fällen häuslicher Gewalt).

- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten – OEG (Stand 2.6.2021)

- Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (Hilfetelefongesetz – HilfetelefonG)

Wie wird häusliche Gewalt im deutschen Recht definiert?

In Deutschland gibt es keine gesetzliche Definition von häuslicher Gewalt und kein eigenes Gesetz, das sich ausschließlich mit häuslicher Gewalt befasst. (Deutscher Bundestag; WD 7 – 3000 – 032/14).

Die Bestimmungen des Gewaltschutzgesetzes betreffen sowohl häusliche Gewalt als auch Gewalt außerhalb enger Beziehungen.

Paragraph 1 definiert Gewalt als die vorsätzliche und rechtswidrige Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit und der sexuellen Selbstbestimmung eines anderen Menschen.

Das Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz präzisieren: „ Gewalt im Sinne des Gewaltschutzgesetzes ist jeder rechtswidrige körperliche Angriff, jede Gesundheitsschädigung oder jeder vorsätzliche Eingriff in die Freiheit einer anderen Person, unabhängig davon, ob die Handlungen innerhalb oder außerhalb eines gemeinsamen Haushalts stattfinden. Auch psychische Gewalt fällt unter das Gewaltschutzgesetz: explizit bei Drohungen und unzumutbaren Belästigungen und indirekt, wenn sie zu einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung der Gesundheit einer anderen Person geführt hat.”

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – Istanbul-Konvention enthält eine Definition (Artikel 3).

Das Bundeskriminalamt definiert häusliche Gewalt in der Kriminalstatistik folgendermaßen: Häusliche Gewalt umfasst alle Formen von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und schließt Gewalt in der Familie und in der Partnerschaft ein. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Personen ausgeübt wird, die in einer Familie oder Partnerschaft zusammenleben. Sie liegt auch dann vor, wenn sie unabhängig von einem gemeinsamen Haushalt innerhalb der Familie oder in der aktuellen oder früheren Partnerschaft auftritt. Häusliche Gewalt umfasst also zwei Formen: Partnergewalt und Gewalt innerhalb der Familie.

Gibt es besondere Gesetze oder Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen von häuslicher Gewalt?

- Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG, Bundesgesetz, Stand 10.08.2021)

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Paragraph 1666: Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls

- Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (Hilfetelefongesetz – HilfetelefonG)

Häusliche Gewalt ist kein eigenständiger Straftatbestand. Viele Handlungen häuslicher Gewalt fallen jedoch unter verschiedene Straftatbestände, wie Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, sexuelle Nötigung und sexueller Missbrauch, Sachbeschädigung, Nötigung, Freiheitsberaubung oder Stalking.

3.2. Strafverfolgung und Schutzanordnungen

Gibt es spezielle Stellen oder Verfahren für den Umgang mit Fällen häuslicher Gewalt?

Liegt eine strafbare Handlung vor, wie z. B. Körperverletzung, Nötigung, Vergewaltigung oder Freiheitsberaubung, ist die Polizei verpflichtet, eine Anzeige aufzunehmen. Diese Straftaten werden als Offizialdelikte von Amts wegen verfolgt. Eine medizinische Dokumentation der Verletzungen kann in Auftrag gegeben werden.

Nach der PDV 382 (Polizeidienstverordnung) ist die Polizei verpflichtet, in Fällen von häuslicher Gewalt in Familien mit Kindern das zuständige Jugendamt zu informieren.

Die Information über häusliche Gewalt durch Polizei oder Gericht löst ein Verfahren beim Familiengericht nach §§ 1666, 1666a BGB und § 157 FamFG aus. Das Familiengericht muss von Amts wegen Ermittlungen durchführen. Ist das Wohl des Kindes gefährdet, muss das Familiengericht die erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen. Eine einstweilige Anordnung zum Schutz des Kindes muss geprüft werden.

Mit dem Einverständnis der betroffenen Person informiert die Polizei eine Beratungsstelle (proaktives Programm).

Die Polizei kann eine Person auch aus einer Wohnung oder einem anderen Bereich verweisen. Einige Bundesländer haben die Polizei in ihren Polizeigesetzen ausdrücklich ermächtigt, solche Wegweisungen für mehrere Tage durchzuführen, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich in dieser Zeit beraten zu lassen, ggf. zivilrechtliche Schritte einzuleiten und gerichtliche Schutzanordnungen zu erwirken (z. B.: Paragraph 29 and 29a; Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin ASOG, 2006).

Einem/einer Betroffenen stehen im Strafverfahren verschiedene Rechte zu:

- Als besonders schutzbedürftige werden Betroffene von häuslicher Gewalt auf Antrag über die Entlassung des Täters/der Täterin aus der Haft informiert.

- Psychosoziale Prozessbegleitung (Paragraph 406g Strafprozessordnung StPO und Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren PsychPbG)

- Betroffene können Prozesskostenhilfe beantragen (Paragraph 114 Zivilprozessordnung)

- Geschützter Zeugenraum (Strafprozessordnung – StPO)

Welche Arten von Schutzanordnungen gibt es für Betroffene von häuslicher Gewalt?

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz – GewSchG) Paragraph 1: Schutzanordnungen

Der gewalttätigen Person ist es untersagt,

- sich in einem bestimmten, vom Gericht festgelegten Umkreis der Wohnung der betroffenen Person aufzuhalten,

- Orte aufzusuchen, die von der betroffenen Person frequentiert werden (einschließlich des Arbeitsplatzes, des Kindergartens oder der Schule der Kinder der betroffenen Person, aber auch der betroffenen Person genutzten Freizeiteinrichtungen),

- Kontakt mit der betroffenen Person aufzunehmen (dies gilt für alle Arten von Kontaktmöglichkeiten, einschließlich Telefon, Telefax, Brief oder E-Mail),

- mit der betroffenen Person zusammenzutreffen (sollte dies geschehen, ist die gewalttätige Person verpflichtet, sich unverzüglich zu entfernen). Diese Liste ist nicht abschließend.

Paragraph 2: Das Kernelement des Gewaltschutzgesetzes ist die Bestimmung über die Zuweisung der Wohnung.

3.3. Unterstützung für Betroffene

Welche Unterstützungsangebote gibt es für Betroffene von häuslicher Gewalt in Deutschland?

Informationen, Überblick and Suchmaschinen/Datenbanken im Internet

- Hilfe und Beratung in Fällen häuslicher Gewalt / Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

- bff – Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe

- Frauenhauskoordinierung e.V.

- ZIF- Zentrale informationsstelle autonomer Frauenhäuser

- Hilfe-Info.de – Plattform des Bundes für Betroffene von Straftaten (Bundesministerium der Justiz)

- Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz

- Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. – Hilfesuche

- Online Datenbank für Betroffene von Straftaten

- Es gibt ein breites Angebot an Flyern und Informationen in verschiedenen Sprachen.

Polizei 110 bundesweit

Bundesweite Hotlines: anonym und kostenfrei

- Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Tel. 116 016, 24/7, 18 Sprachen, (Online) Beratung, Chats, Information für Unterstützer*innen https://www.hilfetelefon.de/

- Hotline “Gewalt gegen Männer” Tel. 0800 1239900, online, per Chat und E-Mail

- Hilfe-Portal und Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: +49800 22 55 530

Regionale Hilfeangebote in vielen Städten und Gemeinden

- Frauenhäuser oder Zufluchtswohnungen, regionale Hotlines, Zentren gegen sexuelle Gewalt und 750 spezialisierte Beratungsstellen

- LSBTTIQ (LGBTQI+): Online, E-Mail, Chat, Telefonberatung, anonym und kostenfrei in Baden-Württemberg

- Dokumentation der Verletzungen, Spurensicherung und Behandlung in Krankenhäusern/Rettungsstellen

Gibt es eine ausreichende Anzahl von Schutzeinrichtungen oder sicheren Häusern für Personen, die vor häuslicher Gewalt fliehen?

In Deutschland stehen den von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern rund 400 Frauenhäuser und über 40 Zufluchtswohnungen mit mehr als 6000 Plätzen zur Verfügung. In Deutschland werden noch mehr als 14.000 Plätze in Frauenhäusern benötigt.

Derzeit gibt es fünf Männerhäuser mit 48 Plätzen. Die Bundesfach- und Koordinierungsstelle für den Schutz von Männern vor Gewalt (BFKM) geht von einem aktuellen Bedarf von bis zu fünf Unterkünften pro Bundesland (n=80) aus, je nach Bevölkerungsdichte und Größe.

Wie wird den Betroffenen Beratung oder psychologische Unterstützung angeboten?

Staatlich finanzierte spezialisierte Beratungsstellen und Krisenzentren für Vergewaltigung in vielen Städten und Regionen, anonym und kostenlos mit unterschiedlichem Sprachangebot.

- Psychotherapie und Traumatherapie werden von den Krankenkassen finanziert. Die Art der psychologischen Therapie ist je nach Einrichtung/Praxis, die die Hilfe leistet, unterschiedlich.

- 24/7 bundesweite und regionale Hotlines.

- Es gibt eine zunehmende Zahl spezialisierter Organisationen für Betroffene, Migrant:innen, Menschen mit Behinderungen, LGTBIQ+ und Männer.

Proaktive-Programme bestehen zwischen Polizei and Beratungsstellen, zwischen Rettungsstellen/Zentralen Notaufnahmen und Beratungsstellen sind sie in Entwicklung.

3.4. Vorbeugende Maßnahmen

Welche nationalen Initiativen oder Programme gibt es zur Verhinderung häuslicher Gewalt?

- Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit der unabhängigen Überwachung (Berichterstattung) der Umsetzung der Istanbul-Konvention des Europarates in Deutschland betraut worden und hat zu diesem Zweck im November 2022 eine Berichtsstelle eingerichtet.

- Das Bündnis Istanbul-Konvention (BIK) veröffentlicht den Alternativbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland (2021).

- Stärker als Gewalt ist eine bundesweite Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und bietet auf seiner Website zahlreiche Informationen zum Thema Gewalt sowie verschiedene Anlaufstellen für Hilfe, Beratung und Unterstützung. „Die Initiative ist eingebettet in ein Gesamtprogramm der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder im Rahmen der Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie des Koalitionsvertrages. Seit 2018 arbeitet der Runde Tisch aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen daran, das bestehende Unterstützungsnetzwerk deutlich zu stärken und zu verbessern. Das Bundesfrauenministerium plant, mit dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ ab 2020 zusätzlich 120 Millionen Euro über vier Jahre für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern bereitzustellen. Darüber hinaus werden auch nicht-bauliche, innovative Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten gefördert“.

- Konzept zur “Prävention von häuslicher Gewalt im schulischen Bereich” (2007)

Gibt es in Deutschland Aufklärungskampagnen, um das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen?

- Kampagne „Suse“ des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff): Suse setzt sich für die Rechte von Frauen und Mädchen mit Behinderungen ein und will den Zugang zu Hilfen verbessern.

- “Superheroine against violence” – eine bff Kampagne in Englisch seit 2015

- Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt – Ein interdisziplinärer Online-Kurs seit 2022

- Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)

- Im Rahmen des Aktionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ informierte die Initiative „Stärker als Gewalt“ über verschiedene Formen von Gewalt und zeigte Wege auf, wie Gewalt beendet werden kann (während der Pandemie 2020).

Wie arbeitet die Regierung mit NROs und anderen Organisationen zusammen, um häusliche Gewalt zu verhindern?

- Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Bundesministerien, Vertretern der Länder und Kommunen sowie NROs (Bund-Länder-Arbeitsgruppe) ab 2020

- Regionale Runde Tische gegen häusliche Gewalt zur Koordination und Weiterentwicklung der Hilfeangebote und zum Aufbau professioneller Netzwerke

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) oder die Bundesländer fördern Interventions- und Präventionsprojekte, die Netzwerke bilden und Maßnahmen, Kampagnen, professionelle Kooperationen und Unterstützungsangebote weiterentwickeln.

3.5. Daten und Forschung

Werden die Ursachen und Auswirkungen von häuslicher Gewalt laufend erforscht? Wie regelmäßig werden Informationen über häusliche Gewalt aktualisiert und öffentlich zugänglich gemacht?

- Das Publikationsportal der Bundesregierung bietet Studien und Materialien zum Herunterladen im Internet.

- Eine wichtige statistische Veröffentlichung zum Thema Gewalt in Paarbeziehungen ist die „Kriminalstatistische Auswertung – Gewalt in Paarbeziehungen“, die seit 2016 jährlich vom Bundeskriminalamt herausgegeben wird.

- Grevio-Bericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention

- Kriminalstatistik (Bundeskriminalamt, BKA), jährlich. In enger Abstimmung zwischen dem Bundesministerium des Innern (BMI), dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Bundeskriminalamt (BKA) wurde der Bericht für 2022 veröffentlicht.

Die Delikte der häuslichen Gewalt werden nun auch in einem eigenen Kapitel behandelt, so dass dieser Bericht einen Überblick über die Situation der häuslichen Gewalt insgesamt gibt.

- Als gemeinsames Projekt des Bundesfamilienministeriums, des Bundesinnenministeriums und des Bundeskriminalamtes (BKA) läuft derzeit die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“. Ziel ist es, 22.000 Menschen in ganz Deutschland zu befragen. Die ersten Ergebnisse sollen im Jahr 2025 vorliegen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, GBE

3.6. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen

Ist Deutschland an internationalen Kooperationen oder Partnerschaften zur Bekämpfung häuslicher Gewalt beteiligt? Wie engagiert sich Deutschland in globalen Initiativen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt?

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt Partnerländer mit zahlreichen Projekten, um Mädchen und Frauen besser vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Darüber hinaus unterstützt das BMZ den UN-Treuhandfonds zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und das gemeinsame Programm zur Beendigung der weiblichen Genitalverstümmelung von UNFPA und UNICEF mit knapp 10 Millionen Euro bis 2024.

Deutschland setzt sich in den Gremien der Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und den Schutz der Rechte von Frauen ein. Seit April 2019 ist Deutschland wieder Mitglied der UN-Frauenrechtskommission.

Gibt es bestimmte internationale Konventionen oder Verträge zum Thema häusliche Gewalt, die Deutschland ratifiziert oder angenommen hat?

- Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention), ratifiziert 1953

- Deutschland hat das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) 1985 ratifiziert

- UN-Konvention über die Rechte des Kindes, ratifiziert 1992

- UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ratifiziert 2009

- Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, ratifiziert 2012

- Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt – Istanbul-Konvention, ratifiziert 2018

- Die Europäische Sozialcharta (RESC), ratifiziert 2021

Quellen

- https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/german-deutsch ↩︎

- United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights (UDHR). https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights ↩︎

- United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights (UDHR). https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights ↩︎

- https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women ↩︎

- https://unwomen.de/pekinger-erklaerung/ ↩︎

- https://unwomen.de/wp-content/uploads/2022/03/Ergebnisse_der_4._Weltfrauenkonferenz.pdf ↩︎

- https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories ↩︎

- https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories ↩︎

- United Nations. 1995. Beijing Declaration and Platform for Action. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf ↩︎

- https://www.frauenrechtskonvention.de/ ↩︎

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Art 1 ↩︎

- United Nations. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women ↩︎

- https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar48104.pdf ↩︎

- Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW), Art. 1. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women ↩︎

- United Nations. 1993. Declaration on the Elimination of Violence against Women. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women ↩︎

- https://unwomen.de/orange-the-world-2023/ ↩︎

- https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite ↩︎

- https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/17528 ↩︎

- https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/215434/1c096d51d045a1f7c41707f1675d850f/pdf-poster-data.pdf ↩︎

- https://www.behindertenrechtskonvention.info/ ↩︎

- Vgl. https://www.behindertenrechtskonvention.info/ ↩︎

- https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/uploads/media/GFK_Pocket_2015.pdf ↩︎

- The Global Sustainable Development Goals Report 2023, Vereinte Nationen. https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023 ↩︎

- https://unric.org/de/17ziele/ ↩︎

- https://17ziele.de/ ↩︎

- https://17ziele.de/ziele/5.html ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/impact-convention-human-rights/how-it-works ↩︎

- https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_DEU ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/impact-convention-human-rights/#/ ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/impact-convention-human-rights/-/einführung-der-prozesskostenhilfe-nachdem-eine-frau-die-unter-häuslicher-gewalt-litt-keinen-zugang-zum-recht-erhielt ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/impact-convention-human-rights/-/the-landmark-judgment-that-inspired-europe-to-act-on-violence-against-women ↩︎

- https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/justice-for-family-of-murdered-mother-and-daughter ↩︎

- https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/forced-sterilisation-of-roma-woman-leads-to-stricter-rules-on-consent-to-treatment ↩︎

- https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/better-protection-for-victims-of-sexual-violence-after-police-fail-to-properly-investigate-rape-allegation ↩︎

- https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/deadly-attack-on-woman-and-her-son-leads-to-ongoing-reforms-to-combat-domestic-violence ↩︎

- https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210463%22]} ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/impact-convention-human-rights/convention-on-cybercrime#/ ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/portal/-/enhanced-co-operation-and-disclosure-of-electronic-evidence-22-countries-sign-new-protocol-to-cybercrime-convention ↩︎

- https://rm.coe.int/168046e1ea ↩︎

- https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/europaeischer-tag-zum-schutz-von-kindern-vor-sexueller-ausbeutung-und-sexuellem-missbrauch-120428 ↩︎

- https://www.praeventionstag.de/nano.cms/news/details/8006 ↩︎

- https://www.weisser-ring.at/eu-kommission-fuer-staerkung-von-opferrechten/ ↩︎

- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_DE.html ↩︎

- https://unwomen.de/die-istanbul-konvention/ ↩︎

- https://unwomen.de/die-istanbul-konvention/ ↩︎

- https://germany.representation.ec.europa.eu/news/schluss-mit-der-gewalt-gegen-frauen-eu-tritt-istanbul-konvention-bei-2023-06-01_de ↩︎

- https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210 ↩︎

- https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts ↩︎

- https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/02/21/combatting-violence-against-women-council-requests-the-consent-of-the-european-parliament-to-conclude-the-istanbul-convention/ ↩︎

- https://rm.coe.int/leaflet-on-monitoring-in-german/168075c1a8 ↩︎

- https://www.bmfsfj.de/resource/blob/202386/3699c9bad150e4c4ff78ef54665a85c2/grevio-evaluierungsbericht-istanbul-konvention-2022-data.pdf ↩︎

- https://rm.coe.int/leaflet-on-monitoring-in-german/168075c1a8 ↩︎

- Umfassende Informationen und Links zu den Berichten und Stellungnahmen: https://www.coordination-vaw.gv.at/koordinierungsstelle/staatenpruefung.html#staatenpruefungoesterreich. Die Website https://rm.coe.int/report-on-germany-for-publication/1680a86937 ↩︎

- Council of Europe. 2020. Myths and facts about the Istanbul Convention. https://rm.coe.int/ukr-2020-brochure-ic-myths-and-facts-en-25112020/1680a07ee8 ↩︎