Diese Materialien werden derzeit aktualisiert und stehen in Kürze in ihrer neuesten Version zur Verfügung.

1. Hilfe in Krisensituationen

2. Hilfe bei Traumafolgen

3. Beratung

4. Therapie

5. Rechtliche Aspekte

6. Finanzielle Aspekte

7. Selbsthilfe

Im Blickpunkt: Schulsektor – Dokumentation & rechtliche Aspekte

Quellen

Einleitung

Willkommen zu Modul 4: „Unterstützungsangebote des sozialen Sektors“. Um den unmittelbaren und langfristigen Bedürfnissen der Betroffenen häuslicher Gewalt gerecht zu werden, ist es erforderlich, die verschiedenen Unterstützungsangebote zu kennen. Dieses Modul befasst sich mit der Frage, wie der soziale Sektor den Betroffenen Unterstützung bieten kann. Darüber hinaus befasst sich Modul 4 mit rechtlichen Aspekten und bietet Informationen zu finanziellen Hilfen sowie über Selbsthilfegruppen, die Opfern häuslicher Gewalt zur Verfügung stehen. Dieses Modul beleuchtet auch spezifische Überlegungen im schulischen Umfeld und konzentriert sich dabei auf die Dokumentation und die rechtlichen Aspekte, die für Lehrer:innen, Erzieher:innen und die Schulverwaltung von Bedeutung sind.

Lernziele

Erwerb von Wissen und Kenntnissen

+ über die Bedeutung verschiedener Unterstützungsangebote

+ zu rechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und finanziellen Hilfen, die den Betroffenen häuslicher Gewalt zur Verfügung stehen

+ zur Rolle von Beratung, Psychotherapie und Selbsthilfegruppen für die Stärkung von Betroffenen häuslicher Gewalt

+ zur Intervention in der Schule, einschließlich Dokumentation und rechtliche Aspekte

1. Hilfe in Krisensituationen1

Mitarbeitende im Sozialbereich sind oft mit Menschen in Krisensituationen konfrontiert, die häusliche Gewalt erleben oder erlebt haben.

Häufige Anzeichen für eine Krise sind:

- Innere Unausgeglichenheit

- Verlust von Bewältigungsmechanismen, die normalerweise helfen, schwierige Situationen zu meistern

- Veränderungen in den Denkmustern und Emotionen

- Fixierung auf einzelne Gedanken oder schneller Wechsel der Gedanken

- Emotionale Reaktionen von emotionaler Taubheit bis hin zu überwältigenden Gefühlen

- Schwierigkeiten bei der Kontrolle intensiver Emotionen wie Angst oder Wut

- Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit und Traurigkeit

- In schweren Fällen Gedanken an Selbstverletzung, Selbstmord oder übermäßiger Drogenkonsum

Die Intensität und Dauer der Symptome kann variieren. Sie können von Tagen bis zu Wochen anhalten. Sie finden mehr Informationen über die Anzeichen von häuslicher Gewalt in Modul 2.

Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um und erleben auch die Folgen von Stress auf unterschiedliche Weise. Während manche Menschen Krisen allein oder mit der Unterstützung einer vertrauten Person bewältigen können, benötigen andere möglicherweise professionelle Hilfe, um ihre Erfahrungen zu verarbeiten. In solchen Fällen sollten Sozialarbeiter:innen die Opfer ermutigen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

In Modul 9 finden Sie Informationen darüber, wie Stress zu einem Burnout und sekundärer Traumatisierung führen kann und warum Selbstfürsorge für Fachkräfte in solchen Fällen so wichtig ist.

Bild gestaltet von macrovector bei Freepik

Krisen bei Kindern und Jugendlichen

Auch Kinder und Jugendliche können Krisen erleben. Häufig reagieren sie auf diese Erfahrungen mit regressiven Verhaltensmustern, aus denen sie schon herausgewachsen waren. So können Kinder zum Daumenlutschen oder Bettnässen zurückkehren oder Trost suchen, indem sie bei ihren Eltern schlafen. Ebenso können Jugendliche mit Verhaltensveränderungen reagieren, indem sie sich zurückziehen, isolieren oder impulsives oder aggressives Verhalten entwickeln, das sich gegen sie selbst oder andere richtet.

Auch wenn Verhaltensänderungen verschiedene Gründe haben können, ist es wichtig, bei Verdacht auf häusliche Gewalt zu handeln. Erfahren Sie mehr über häufige Anzeichen bei Kindern und Jugendlichen in Modul 2.

Zu den Aufgaben von Sozialarbeiter:innen gehört es auch, Betroffene zu unterstützen, indem sie aktiv zuhören und empathisch reagieren:

Bitte klicken Sie auf die Kreuze, um mehr Informationen zu erhalten.

Bild von freepik

Im folgenden Video (mit deutschen Untertiteln) erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien für eine gelingende Kommunikation:

In Modul 3 finden Sie mehr Informationen über die Kommunikation mit Betroffenen von häuslicher Gewalt.

Hilfeangebote für Betroffene von häuslicher Gewalt

Sozialarbeiter:innen sollten dazu beitragen, häusliche Gewalt zu erkennen, Betroffene bei der Bewältigung des traumatischen Ereignisses und der Gewaltfolgen unterstützen und ihnen die zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten erläutern, damit sie eine fundierte Entscheidung über die nächsten Schritte treffen können.

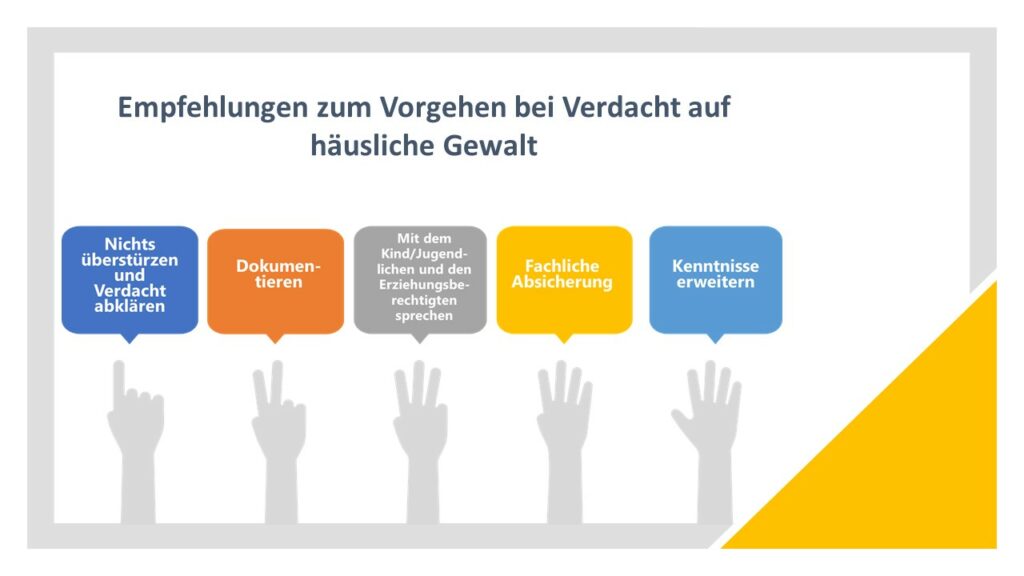

Die folgende Grafik zeigt, welche konkreten Maßnahmen Sozialarbeiter:innen ergreifen können, um Betroffene von häuslicher Gewalt zu unterstützen

Bitte klicken Sie auf die Kreuze, um mehr Informationen zu erhalten.

Bild von freepik

Die Unterstützungseinrichtungen unterscheiden sich sowohl in Bezug auf ihre Zugänglichkeit als auch in Bezug auf die Art der Unterstützung, die sie bieten. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Hilfeangebote:

Krisendienste und sozialpsychiatrische Dienste

- Krisendienste bieten Unterstützung für Personen, die akute psychische Probleme haben. Sie leisten in der Regel kurzfristige Hilfe, können aber in Ausnahmefällen auch längerfristige Unterstützung anbieten. Die Leistungen können entweder ambulant oder durch mobile Krisenteams erbracht werden, die die Betroffenen zu Hause besuchen.

- Die sozialpsychiatrischen Dienste der Gesundheitsämter bieten Beratung und Unterstützung für Menschen, die mit psychischen und sozialen Problemen konfrontiert sind. Sie bieten leicht zugängliche Unterstützung, einschließlich Krisenintervention. Sie können die Situation einschätzen, Hilfe vor Ort leisten und weitere Schritte einleiten.

Telefondienste

- Hotlines bieten einen Zugang für Hilfe sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche.

- Sie vernetzen Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Betroffene von häuslicher Gewalt.

- Sie arbeiten unabhängig und können auch zusätzlich zu anderen Hilfen genutzt werden.

Online-Angebote

Online-Dienste bieten Hilfesuchenden eine Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten und verbreiten Informationen.

Online Informationsdienste:

- Vielen Menschen fällt es leichter, über ihre Situation zu schreiben, als persönlich darüber zu sprechen.

- Es gibt zahlreiche Online-Kommunikationsangebote für Menschen in Krisen (per E-mail oder chat etc.). Diese Plattformen ermöglichen einen sofortigen Zugang zu Unterstützung.

- Darüber hinaus bieten viele lokale Beratungsstellen vertrauliche Online-Beratung an, insbesondere für Opfer häuslicher Gewalt. Dazu gehört die Unterstützung durch Chatbots, E-Mails und Live-Chat-Angebote.

Online Informationsdienste:

- Neben den regionalen Angeboten gibt es viele Online-Seiten mit umfangreichen bundesweiten Informationen/Materialien. Dazu gehören Webseiten von Ministerien und anderen nationalen Organisationen.

- Solche Webeiten bieten wertvolle Informationen und Leitlinien zu verschiedenen Themen wie Krisenmanagement, Unterstützung bei häuslicher Gewalt und mehr. Diese Ressourcen sind oft einem breiten Publikum zugänglich und nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt.

Psychosoziale Dienste und Beratungsstellen

- Psychosoziale Dienste und Beratungsstellen bieten Krisenintervention, Beratung und Unterstützung an.

- Deren Webseiten oder Telefonansagen bieten Informationen über die Angebote und Fachgebiete, einschließlich der speziellen Unterstützung für Betroffene von häuslicher Gewalt.

Medizinische Versorgung und Psychotherapie

- Fachpersonen für Psychiatrie und Psychotherapie bieten Unterstützung während der Geschäftszeiten. Sie bieten Beratung, verabreichen bei Bedarf Medikamente und führen Akutbehandlungen durch.

- Hausärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen und Hebammen sind für viele Betroffene häuslicher Gewalt eine wichtige erste Anlaufstelle. Sie behandeln Verletzungen und unterstützen bei den nächsten Schritten der Patient*in. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Weitervermittlung von Betroffenen an Schutzeinrichtungen und sorgen für eine gründliche medizinische Dokumentation, die für eine Beweisführung in Gerichtsverfahren oder beim Jugendamt unerlässlich ist.

Ambulante Einrichtungen

Verschiedene Ambulanzen, darunter Trauma-, Gewaltschutz-, Kinderschutz– und psychiatrische Ambulanzen, bieten in Notfällen sofortige Unterstützung:

- Traumaambulanzen bieten vor allem psychotherapeutische Unterstützung für traumatisierte Menschen an. Es gibt Trauma-Ambulanzen für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche.

- Gewaltschutzambulanzen bieten Gewaltopfern die Möglichkeit, ihre Verletzungen von einem Facharzt für Rechtsmedizin untersuchen und dokumentieren zu lassen. Dies kann geschehen, ohne dass die Straftat bei der Polizei angezeigt wurde.

- Kinderschutzambulanzen untersuchen akute und chronische Fälle von physischer oder psychischer Gewalt, Vernachlässigung und sexueller Gewalt gegen Kinder und leiten bei Bedarf weitere Hilfen ein.

- Psychiatrische Institutsambulanzen und Ambulanzen für Kinder- und Jugendpsychiatrie sind Teil des örtlichen psychiatrischen Krankenhauses und kommen zum Einsatz, wenn eine andere psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung nicht möglich ist.

Frauen-/Männerhäuser und Zufluchtswohnungen

- Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen bieten Betroffenen von häuslicher Gewalt Zuflucht, insbesondere bei akuter Gefährdung.

- Es gibt Schutzeinrichtungen für Frauen oder Männer (Kinder können mitgebracht werden). Eine zunehmende Zahl von Schutzeinrichtungen ist rollstuhlzugänglich oder hat eine Gehörlosen-Infrastruktur. Manche richten sich speziell an non-binäre und Transgender-Personen.

- Die Aufnahme und der Aufenthalt in einer Schutzeinrichtung erfolgen auf freiwilliger Basis. Die Adresse der Schutzeinrichtung ist geheim und wird nicht veröffentlicht.

- Betroffene können in der Regel zu jeder Tages- und Nachtzeit in Frauenhäusern anrufen und um Zuflucht bitten. In einigen Regionen gibt es Büros, die die Belegung der Plätze in Schutzeinrichtungen koordinieren.

- Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen sind ein sicherer Ort für Betroffene, um sich zu stabilisieren und in Ruhe zu überlegen, wie es weitergehen soll.

Das folgende Video zeigt das Vorgehen in Frauenhäusern bei häuslicher Gewalt:

Im Notfall rufen Sie den Rettungsdienst oder die Polizei.

2. Hilfe bei Traumafolgen2

Häusliche Gewalt kann bei Betroffenen ein Trauma auslösen. Erfahren Sie mehr über die Ursachen und möglichen Folgen von Traumata und wie Sie den Betroffenen helfen können.

Trauma

- „Trauma“ ist ein altes griechisches Wort, das Wunde oder Verletzung meint. In der Psychologie bezeichnet ein Trauma eine schwere psychische Verletzung.

- Ein Trauma entsteht oft durch Erfahrungen, bei denen eine Person einer erheblichen Bedrohung und Hilflosigkeit ausgesetzt ist. Auch die Beobachtung solcher Bedrohungen kann traumatisch sein.

- Wenn Kinder solchen erheblichen Bedrohungen ausgesetzt sind und ein Trauma erleben, wird dies umgangssprachlich als Kindheitstrauma bezeichnet. Wenn dadurch die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt wird, kann man von einem Entwicklungstrauma sprechen. Wenn die Bedrohung von einer nahestehenden Person ausgeht, kann auch ein Bindungstrauma vorliegen.

- Vor allem bei schweren, lang anhaltenden oder wiederholten Bedrohungen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Personen traumabedingte Störungen entwickeln.

- Ein Trauma kann sich auch auf die nächste Generation auswirken, was als transgenerationale Übertragung bekannt ist. Es wird angenommen, dass Traumata nicht einfach vererbt werden, sondern dass traumatisierte Eltern in einigen Bereichen anders mit ihren Kindern umgehen als nicht traumatisierte Eltern.

Trauma-bedingte Störungen

- Menschen, die erheblichen Bedrohungen ausgesetzt waren, haben oft Schwierigkeiten, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Dies kann unmittelbar oder auch erst Jahre später zu psychischem oder körperlichem Leiden als Folge des Erlebten führen. Die Symptome eines Traumas können vielfältig sein, aber bestimmte charakteristische Symptome treten oft gemeinsam auf. In solchen Fällen können Ärztinnen und Ärzte oder Psychotherapeut*innen eine traumabedingte Störung diagnostizieren.

- Betroffene von häuslicher Gewalt können eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) als psychische Traumafolgestörung entwickeln. In schweren Fällen traumatischer Erfahrungen können traumabedingte Störungen auch zu einer dissoziativen Störung führen.

- Es gibt auch andere Störungen, die aus einem Trauma resultieren können, wie Zwangsstörungen, Essstörungen, Angststörungen, Depressionen oder Alkoholabhängigkeit. Auch Schmerzstörungen oder sexuelle Probleme können eine Folge von Traumata sein.

- Manchmal sind die Symptome eines erlebten Traumas weniger sichtbar, und das Leiden der Opfer äußert sich auf subtile Weise – zum Beispiel durch Rückzug oder geringes Selbstvertrauen. Diese weniger auffälligen Auswirkungen schmälern nicht die Schwere des Traumas. Die Folgen des Erlebten können sich auch darin äußern, dass es den Betroffenen schwer fällt, gesunde Beziehungen zu führen, oder dass sie nicht in der Lage sind, ihr volles Potenzial in der Ausbildung oder im Beruf auszuschöpfen.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine traumabedingte Störung, die sich entwickeln kann, wenn jemand einer extremen Bedrohung ausgesetzt war. Typische Merkmale der PTBS sind das wiederholte Erleben der Bedrohung durch sich aufdrängende Erinnerungen oder Träume und eine erhöhte Nervosität.

- Eine komplexe PTBS kann sich entwickeln, wenn jemand wiederholt oder über einen längeren Zeitraum hinweg bedrohlichen Ereignissen ausgesetzt war. Zum Beispiel kann häusliche Gewalt zu einem Trauma und damit zu einer PTBS führen.

- Neben den oben genannten typischen Merkmalen der PTBS ist die komplexe PTBS auch durch Schwierigkeiten bei der Emotionsregulierung, Probleme bei der Interaktion mit anderen Menschen und Gefühle der Wertlosigkeit gekennzeichnet.

Dissoziative Störung

- Eine dissoziative Störung ist eine mögliche Folge eines Traumas.

- Der Begriff „Dissoziation“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „trennen“ oder „spalten“. In der Psychologie bezieht er sich auf einen Zustand, in dem Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Handlungen als voneinander getrennt erlebt werden.

- Viele Menschen erleben leichte Formen der Dissoziation, wie Tagträume oder das Gefühl, „außerhalb“ ihrer selbst zu stehen. Eine dissoziative Störung bedeutet, dass diese Symptome schwer genug sind, um das tägliche Leben zu beeinträchtigen.

- Es wird angenommen, dass die Dissoziation die Psyche bei schweren Bedrohungen schützt. In diesem Fall können sich die Betroffenen oft nicht vollständig an die bedrohliche Situation erinnern, ein Phänomen, das als dissoziative Amnesie bekannt ist. Daher kann Dissoziation ein Symptom eines Traumas sein.

- Im täglichen Leben können Dissoziationen auftreten, wenn eine Person unbewusst durch etwas an die bedrohliche Situation erinnert wird. Dies ist eine Strategie des Gehirns, um weiteren Stress zu vermeiden.

- In den schwersten Fällen kann eine Person eine dissoziative Identitätsstörung (DIS) entwickeln, bei der multiple Identitäten oder Persönlichkeitszustände als Folge eines extremen und lang anhaltenden Traumas auftreten. Dies ist häufig mit der Erfahrung von sehr schweren Formen von Gewalt verbunden.

Retraumatisierung

- Retraumatisierung liegt vor, wenn ein zuvor erlebtes Trauma ausgelöst wird, wodurch das Opfer erneut Gefühle der Bedrohung und Hilflosigkeit erlebt. Dies kann im Alltag geschehen, z.B., wenn jemand etwas hört oder sieht, das an die frühere bedrohliche Situation erinnert.

- Eine Retraumatisierung kann auch während der Ermittlungen oder in einem Gerichtsverfahren auftreten, wenn das Opfer an das traumatische Ereignis erinnert wird.

- Auch in der Psychotherapie kann es zu einer Retraumatisierung kommen. Die Aufarbeitung des traumatischen Ereignisses kann sehr hilfreich sein, aber der Zeitpunkt und der Prozess müssen sorgfältig geplant werden.

Traumatherapie

- Für die Psychotherapie bei einer traumabedingten Störung gibt es spezielle Behandlungsmethoden. Solche Behandlungsmethoden konzentrieren sich auf die Verarbeitung der Erinnerung an das traumatische Ereignis. Dies wird als „Traumaverarbeitung“ bezeichnet. Wenn diese Behandlungsmethoden zur Bewältigung von traumatischen Ereignissen eingesetzt werden, wird die Psychotherapie umgangssprachlich als „Traumatherapie“ bezeichnet.

- Die Traumatherapie geht in der Regel davon aus, dass keine aktuellen Bedrohungen bestehen, wie z. B. ein ständiger Kontakt mit den Täter:innen. Wenn es noch aktuelle Bedrohungen gibt, kann eine Psychotherapie ohne traumafokussierte Behandlungsmethoden dennoch sehr hilfreich sein.

- Im Allgemeinen sollte die Behandlung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) oder einer dissoziativen Störung von Psychotherapeut:innen oder Psychiater:innen übernommen werden. Diese Fachleute erstellen einen individuellen Behandlungsplan und unterstützen die Betroffenen bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse, einschließlich der Erkennung von Frühwarnzeichen und der Einübung von Strategien zur Rückkehr ins „Hier und Jetzt“.

Wenn jemand akut Flashbacks erlebt oder dissoziiert und Sie sich Sorgen machen, rufen Sie den ärztlichen Notdienst. Dies kann notwendig sein, wenn Sie nicht ausschließen können, dass die Person sich selbst Schaden zufügt.

3. Beratung3

Beratungsstellen bieten hilfesuchenden Menschen wertvolle Unterstützung, unabhängig davon, ob es sich um allgemeine Herausforderungen oder um spezifische Probleme wie häusliche Gewalt handelt. Beratungsstellen können auf verschiedene Bereiche der Unterstützung spezialisiert sein. Menschen können sich an sie wenden, um Informationen und praktische Unterstützung zu suchen, wenn sie selbst von häuslicher Gewalt betroffen sind oder den Verdacht haben, dass eine andere Person davon betroffen sein könnte.

Die Beratungsgespräche in diesen Einrichtungen sind kostenfrei. Die Vertraulichkeit ist gewährleistet, und die Betroffenen können anonym bleiben, wenn sie dies wünschen. Die Betroffenen sollten ermutigt werden, ihre Situation oder ihren Verdacht mitzuteilen und alle Fragen zu stellen, die sie haben, auch wenn sie unsicher sind.

Gedanken ordnen und nächste Schritte planen

- In der Anfangsphase sollten die Berater:innen die Situation mit der hilfesuchenden Person besprechen und ihr die Möglichkeit geben, ihre Gefühle auszudrücken und ihre Probleme zu benennen.

- Gemeinsam sollten sie die verfügbaren Optionen ausloten und die nächsten Schritte planen, damit die Betroffenen in der Lage sind, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dazu kann es gehören, den Bedarf an weiterer Unterstützung festzustellen und geeignete Angebote zu finden.

- Darüber hinaus verfügen die Beratungsstellen oft über umfangreiche Netzwerke in der Region und können bei Bedarf Verbindungen zu medizinischen, psychologischen oder juristischen Fachleuten herstellen.

Im Verdachtsfall

- Für diejenigen, die einen Verdacht hegen, sollten die Berater:innen Hinweise zu den geeigneten nächsten Schritten geben.

- Sie sollten bei der Kontaktaufnahme mit Behörden behilflich sein und können die Betroffenen sogar zu Terminen begleiten. Dies ist besonders hilfreich, wenn der Einzelne mit Einrichtungen wie dem Jugendamt oder der Polizei in Kontakt treten möchte.

- Um sofortige Unterstützung zu erhalten, können sich Menschen an spezialisierte Hotlines wenden.

Allgemeine und auf häusliche/sexuelle Gewalt spezialisierte Beratungsstellen

Allgemeine und spezialisierte Beratungsstellen für häusliche und sexuelle Gewalt beraten zu vielen verschiedenen Themen:

Bitte klicken Sie auf die Kreuze, um mehr Informationen zu erhalten.

Bild von freepik

Die Beratungsstellen unterscheiden sich u.a. durch zusätzliche zielgruppenorientierte Angebote für:

Menschen der LGBTIQ+ Community

Es gibt zunehmend Angebote für gewaltbetroffene Menschen der LGBTIQ+ Community.

Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund

Viele spezialisierten Beratungsstellen sind auf die Unterstützung von Betroffenen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund eingestellt. Sie haben oft Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Kulturen, können Beratungen in verschiedenen Sprachen anbieten oder arbeiten mit Dolmetscher:innen

Menschen mit Behinderungen

Manche Beratungsstellen sind auf die Bedürfnisse von Betroffenen mit körperlichen Behinderungen oder Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten oder der Sinnesorgane eingestellt. Sie berücksichtigen die besonderen Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen, haben rollstuhlzugängliche Räume oder eine Gehörlosen-Infrastruktur oder bieten Unterstützung in leicht verständlicher Sprache oder Gebärdensprache.

Kinder und Jugendliche

In manchen Beratungsstellen gibt es spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche, die häusliche Gewalt erleben.

Erstkontakt zu Beratungsstellen

Die Kontaktaufnahme mit einer spezialisierten Beratungsstelle ist ein wichtiger Schritt für Betroffene häuslicher Gewalt, um Unterstützung zu erhalten. In der Regel setzen sich Betroffene telefonisch oder per E-Mail mit der Beratungsstelle in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren. Darüber hinaus bieten viele Beratungsstellen Online-Beratungsdienste an und haben offene Sprechzeiten, so dass Betroffene auch ohne Termin vorbeigehen können.

Es ist auch möglich, dass die Polizei nach einem Einsatz häuslicher Gewalt, den Namen und eine Telefonnummer der betroffenen Person an eine Beratungsstelle meldet. Dazu ist das Einverständnis der Betroffenen erforderlich. Die Beratungsstelle nimmt dann den Kontakt von sich aus auf (proaktiver-Hilfeansatz).

Zu Beginn eines Beratungsprozesses wird der Hilfebedarf besprochen.

Die folgenden Haltungen im Hilfeprozess sind verbreitet:

- Betroffene entscheiden, was sie tun. Sie sollen ermutigt werden, ihre eigenen Lösungen zu finden.

- Berater:innen machen ihre Angebote oder Interventionen transparent. Sie stehen auf der Seite der Betroffenen.

Informationen zu häuslicher Gewalt für Fachkräfte

Spezialisierte Beratungsstellen sind (auch für Fachkräfte) oft eine wertvolle Quelle für die Suche nach Informationen über häusliche Gewalt. Sie bieten ein breites Spektrum an Informationen zu diesem Thema. Sie geben hilfreiche Tipps zum Schutz (auch der Kinder) und zeigen auf, welche Schritte bei einem Verdacht auf häusliche Gewalt unternommen werden können.

Darüber hinaus veranstalten viele spezialisierte Beratungsstellen Schulungen für Fachkräfte zum Thema „Häusliche/sexuelle Gewalt und Intervention“ oder „Kinder und häusliche Gewalt“. Diese Schulungen zielen darauf ab Fachkräfte zu qualifizieren, um häusliche Gewalt zu erkennen und anzusprechen, mit Ambivalenz umzugehen und die Bedarfe Gewaltbetroffener, mögliche Sicherheitsmaßnahmen und das Hilfeangebot zu kennen.

Psychologische Unterstützung in Beratungsstellen

In spezialisierten Beratungsstellen arbeiten oft Fachleute mit einer psychologischen oder psychotherapeutischen Qualifikation, die psychologische Unterstützung anbieten können. Diese Angebote sind kostenlos, leichter zugänglich als eine Psychotherapie und helfen insbesondere während der Wartezeit auf einen Therapieplatz bei externen Psychotherapeut:innen. Betroffene können über die Beratung ihren Weg zu einer Psychotherapie finden, oft reichen aber auch Beratungssitzungen aus.

Schweigepflicht und Datenschutz

Mitarbeitende von Beratungsstellen unterliegen der Schweigepflicht. Die Beratung kann auf Wunsch auch anonym in Anspruch genommen werden. Außerdem sind die Beratungsstellen nicht verpflichtet, Informationen an Strafverfolgungsbehörden oder Jugendämter zu melden. Das bedeutet, dass Betroffene frei über ihre Sorgen und Probleme sprechen können, ohne Angst vor einer Meldepflicht zu haben.

Für Sozialarbeiter:innen gilt das Bundeskinderschutzgesetz und das durch Artikel 1 neu geschaffene „Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)“. Das KKG regelt, wie Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung informiert werden. Es schafft Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. Zudem regelt das KKG die Beratung und die Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger (z.B. Sozialarbeiter:innen, Ärzt:innen und Lehrer:innen) bei Gefährdungen des Kindeswohls. Wenn Betroffene Informationen über eine akute Gefährdung des Kindeswohls geben, müssen gemeinsam Maßnahmen zum Schutz der Kinder erarbeitet werden. Sozialarbeiter:innen haben das Recht, sich durch eine Kinderschutzfachkraft beraten zu lassen.

Berater:innen können bei einer Kindeswohlgefährdung unter bestimmten Bedingungen und mit Wissen der Betroffenen auch eine Meldung ans Jugendamt machen.

Sozialarbeiter:innen sollten sich darüber bewusst sein, dass sie in Fällen von Kindeswohlgefährdung ihre Schweigepflicht brechen können gegenüber dem Jugendamt, um den Anforderungen an den Kinderschutz nachzukommen. Diese Offenbarungsbefugnis gilt nicht gegenüber der Polizei zur Strafverfolgung.

Fallstudie: Eine Betroffene von häuslicher Gewalt unterstützen

Anna, eine 34-jährige Frau und Mutter von zwei kleinen Kindern, war in den letzten vier Jahren Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Ehemann Sebastian geworden. Die Misshandlungen waren allmählich von psychischer zu physischer Gewalt eskaliert. Ihre finanzielle Abhängigkeit von Sebastian, ihre Angst um die Sicherheit ihrer Kinder und die fehlende Unterstützung durch ihre engsten Familienangehörigen machten es für sie äußerst schwierig, die gewaltgeprägte Situation zu verlassen.

Der Wendepunkt kam, als eine besorgte Nachbarin, die durch die häufigen Störungen und sichtbaren Anzeichen von Gewalt alarmiert war, Anna half, eine örtliche Beratungsstelle zu kontaktieren. Catherine, eine Sozialarbeiterin der örtlichen Beratungsstelle, arrangierte ein Treffen mit Anna. Während des Gesprächs legte Anna das Ausmaß der häuslichen Gewalt offen, unter dem sie gelitten hatte, einschließlich körperlicher Verletzungen, Drohungen und psychischer Manipulation. Catherine bemerkte Annas verstärkte Angst, die darauf hindeutete, dass sie und ihre Kinder in Gefahr sein könnten.

Sie befasste sich gründlich mit Annas Situation und fand heraus, dass sie sich ihrer gesetzlichen Rechte und der ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen nicht bewusst war. Catherine machte es sich zur Aufgabe, mit ihr einen Sicherheitsplan zu entwickeln. Dazu gehörte, Anna mit Notfallkontaktnummern zu versorgen, eine vorübergehende Unterkunft für Anna und ihre Kinder in einem örtlichen Frauenhaus zu organisieren und Anna über ihre rechtlichen Möglichkeiten zu informieren.

In den folgenden Wochen unterstützte Catherine Anna kontinuierlich durch regelmäßige Treffen und die Koordination mit dem örtlichen Frauenhaus. Anna und ihre Kinder erhielten Beratung, damit sie ihre Erlebnisse verarbeiten konnten.

Aufgaben zur Reflexion

1) Welche Schlüsselfaktoren haben dazu beigetragen, dass Anna sich in ihrer gewaltgeprägten Beziehung gefangen fühlte? Wie konnte Catherine diese in ihrer Intervention ansprechen?

2) Wie wichtig ist das gegenseitige Vertrauen zwischen Sozialarbeiterinnen und Betroffenen häuslicher Gewalt? Welche Strategien konnte Catherine anwenden, um dieses Vertrauen bei Anna aufzubauen?

4. Therapie4

Sozialarbeiter:innen sollten über Psychotherapiemöglichkeiten und nützliche Anlaufstellen informiert sein und wissen, wie sie Betroffene helfen können, eine geeignete Unterstützung zu finden.

Psychotherapie

Psychotherapie ist ein Behandlungsansatz, der darauf abzielt, die psychische und emotionale Gesundheit von Menschen zu verbessern, einschließlich der psychologischen Folgen von häuslicher Gewalt. Sie stützt sich auf wissenschaftlich anerkannte Methoden. Psychotherapie ist eine kooperative Behandlung, die auf der Beziehung zwischen einem oder einer Patient:in und einem oder einer Psycholog:in beruht. Sie basiert auf dem Dialog und bietet ein unterstützendes Umfeld, das es den Menschen ermöglicht, offen mit jemandem zu sprechen, der objektiv, neutral und nicht wertend ist.5 Im Gegensatz zu Psychiater:innen, die Ärzt:innen sind und Medikamente verschreiben können, konzentrieren sich (psychologische) Psychotherapeut:innen auf psychotherapeutische Interventionen. Diese Sitzungen beinhalten Interaktionen zwischen den Patient:innen und den Psychotherapeut:innen (meist in Form von Einzelgesprächen, aber auch in Form von Gruppengesprächen) und können verschiedene Ansätze umfassen, einschließlich Erklärungen, Übungen oder Spiele, insbesondere bei der Arbeit mit Kindern.

In einem ersten Beratungsgespräch kann festgestellt werden, ob eine Psychotherapie erforderlich ist, welche Art von Psychotherapie am besten geeignet wäre und wie die Kosten gedeckt werden können.

Psychotherapieformen

Psychotherapeut:innen sind in der Regel auf eine bestimmte Methode spezialisiert. Dazu gehören:

- Verhaltenstherapie konzentriert sich auf die Veränderung negativer Verhaltensweisen und Denkmuster.

- Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie erforscht die zugrunde liegenden psychologischen Prozesse.

- Psychoanalyse erforscht eingehend vergangene Erfahrungen und unbewusste Prozesse.

- Systemische Therapie für Erwachsene betrachtet individuelle Probleme im Kontext von Beziehungen und (Familien)Systemen.

Diese Psychotherapien können in Einzel- oder Gruppensitzungen durchgeführt werden.

Zu den spezifischen Psychotherapiemethoden für Traumapatient:innen gehören die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie oder Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR, Deutsch: Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen). EMDR unterstützt die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen durch geführte Augenbewegungen. Weitere Therapieformen sind die Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie und die körperorientierte Therapie.

Psychotherapie für Erwachsene

Menschen, die in jüngster Zeit oder in der Vergangenheit häusliche Gewalt erlebt haben, oder Personen, die einer betroffenen Person nahe stehen, können Symptome aufweisen, die durch eine Psychotherapie behandelt werden können. Eine Psychotherapie kann dabei helfen, das Trauma unmittelbar nach einem Ereignis oder sogar noch Jahre später zu verarbeiten. Sie kann bei Schlafproblemen, Flashbacks (lebhaftes Wiedererleben traumatischer Ereignisse), Schwierigkeiten bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben oder Problemen am Arbeitsplatz hilfreich sein. Eine Psychotherapie kann eine geeignete Option sein, wenn enge Beziehungen konfliktreich sind und ein Gefühl von Angst und Unruhe vorhanden ist.

Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche reagieren auf häusliche Gewalt auf unterschiedliche und ihnen eigene Weise. Kleine Kinder können sich in ihrem Verhalten zurückentwickeln, z.B. Daumenlutschen, Bettnässen oder das Bedürfnis, bei ihren Eltern zu schlafen. Sie können eine extreme Bindung an ihre Eltern zeigen oder ihre psychische Belastung durch körperliche Symptome wie Bauch- und Kopfschmerzen zum Ausdruck bringen. Stimmungsschwankungen, Rückzug aus sozialen Kontakten, Reizbarkeit und Wutanfälle sind häufige Reaktionen. Zuvor handhabbare Situationen können Angst und Überforderung auslösen, was zu spürbaren Leistungseinbußen in der Schule oder gelegentlich auch zu unerwarteten Verbesserungen führen kann. Einige Jugendliche verletzen sich möglicherweise selbst, um mit dem starken inneren Stress fertig zu werden.

Diese Symptome sind nicht ausschließlich auf Erfahrungen mit häuslicher Gewalt zurückzuführen und können auch andere Ursachen haben. Eine Psychotherapie kann jedoch von großem Nutzen sein, wenn Kinder oder Jugendliche mit Ängsten, Schwierigkeiten im täglichen Miteinander, schulischen Herausforderungen oder anderen Aspekten ihres Lebens zu kämpfen haben.

Ambulante Psychotherapie

Bei der ambulanten Psychotherapie nehmen die Patient:innen in der Regel wöchentliche Termine in einer psychotherapeutischen Praxis wahr.

Ein wesentlicher Vorteil der ambulanten Psychotherapie ist die unmittelbare Anwendung der erlernten Strategien und die Möglichkeit, die Alltagsroutine beizubehalten. Die Patient:innen können die psychotherapeutischen Erkenntnisse in ihr tägliches Leben integrieren und erhalten dabei kontinuierliche Unterstützung. Wenn durch die Psychotherapie dann Fortschritte gemacht werden und eine stabile psychotherapeutische Beziehung aufgebaut ist, können Patient:innen auch entscheiden, die Psychotherapie auch längerfristig fortsetzen. Dank dieser Flexibilität kann die Psychotherapie auf die individuellen Bedürfnisse und das Stressniveau des Einzelnen zugeschnitten werden.

Psychotherapeutische Sprechstunde – Erstgespräch

Vor Beginn der Psychotherapie finden erste Beratungsgespräche statt. Diese Sitzungen können in der gleichen oder in einer anderen Praxis stattfinden. Sie dienen dazu festzustellen, ob eine Therapie für die Person, die Unterstützung sucht, geeignet ist. In diesen Sitzungen besprechen die Patient:innen ihre psychischen Symptome und deren Auswirkungen auf ihr tägliches Leben. Die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut informiert über die verschiedenen Therapiemethoden und Behandlungsmöglichkeiten und geht auf alle Fragen und Bedenken ein.

Nicht immer kann die Psychotherapie unmittelbar nach dem ersten Gespräch beginnen. Die Patient:innen können jedoch diese Gelegenheit nutzen, um herauszufinden, ob eine Therapie für sie geeignet ist, und um den geeigneten Ansatz zu bestimmen.

Am Ende der Sitzung erhalten die Patient:innen eine schriftliche Empfehlung über die Art der empfohlenen Hilfe, wie Psychotherapie, Krankenhausbehandlung, Beratung oder Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.

Akutbehandlung

Wenn sich ein Patient oder eine Patientin in einer schweren Krise befindet, kann sein Psychotherapeut oder seine Psychotherapeutin sofort zusätzliche Termine anbieten oder nach der ersten Konsultation eine Überweisung ausstellen. Diese Intervention wird als Akutbehandlung bezeichnet und zielt darauf ab, Menschen bei der Überwindung akuter psychischer Krisen zu helfen. In diesen Sitzungen bespricht der Psychotherapeut bzw. die Psychotherapeutin mit dem Patienten bzw. der Patientin die nächsten Schritte und erwägt Möglichkeiten wie eine ambulante oder (teil-)stationäre Psychotherapie.

Traumaambulanzen bieten Erst- und Soforthilfe nach einem traumatischen Ereignis.

Probatorische Sitzungen

Nach dem Erstgespräch nehmen die Patient:innen, die sich für eine Psychotherapie entscheiden, an probatorischen Sitzungen (Probesitzungen) teil.

Das vorrangige Ziel dieser probatorischen Sitzungen ist es, dass Patient:in und Psychotherapeut.in gegenseitiges Vertrauen aufbauen, da dies für den Erfolg der Psychotherapie wichtig ist. Die Patient:innen sollten während dieser Sitzungen genau auf ihre Gefühle achten und alle Fragen stellen, die sie haben. Sie sollten einschätzen, ob sie sich gut unterstützt fühlen und sich wohl fühlen, wenn sie ihre Gedanken und Sorgen mitteilen. Ist dies nicht der Fall, haben sie die Möglichkeit, andere Praxen aufzusuchen, in denen sie sich wohler fühlen.

Gleichzeitig ermöglichen diese Sitzungen den Psychtherapeut:innen, die Bedürfnisse der Patient:innen zu beurteilen und einen maßgeschneiderten Behandlungsplan zu entwickeln.

Kurz- und Langzeitpsychotherapie

Kurzzeittherapie umfasst in der Regel zwei Phasen. Wenn sich die erste Phase als unzureichend erweist, haben die Patient:innen die Möglichkeit, eine Verlängerung für zusätzliche Sitzungen zu beantragen. Außerdem kann die Kurzzeittherapie bei Bedarf nahtlos in eine Langzeittherapie übergehen.

Langzeittherapie hingegen variiert je nach Psychotherapieansatz erheblich. In akuten Fällen können zusätzliche Psychotherapiestunden gerechtfertigt sein und beantragt werden.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sozialarbeiter:innen den Betroffenen häuslicher Gewalt bei der Suche nach einem geeigneten Psychotherapieplatz helfen können:

Bitte klicken Sie auf die Kreuze, um mehr Informationen zu erhalten.

Bild von freepik

Inpatient and semi-residential treatment

Inpatient treatment

Inpatient treatment involves admitting a patient to a clinic where they receive round-the-clock care. This level of care is typically necessary for patients with severe mental illnesses or when outpatient treatment proves ineffective. It provides immediate access to support in case of crises and allows for intensive therapeutic intervention.

Inpatient-equivalent treatment offers a similar level of care to traditional inpatient treatment but takes place in the patient’s home. This approach helps patients receive the necessary support while gradually reintegrating into everyday life, mitigating the risk of relapse upon returning home.

Semi-residential treatment

Semi-residential and day-care treatment involves spending the day in a clinic and returning home in the evening. This option provides comprehensive care during the day while allowing patients to maintain connections with their home environment. It can facilitate a smoother transition back to everyday life after treatment.

Inpatient or semi-residential treatment can consist of various therapeutic approaches, including:

- Individual or group psychotherapy

- Medical care

- Drug therapy

- Occupational therapy

- Creative therapy methods such as art therapy or music therapy

- Body-therapy methods

- Relaxation techniques

- Psychoeducation

- Physiotherapy

- Sports and exercise therapy

A multidisciplinary team comprising professionals from diverse fields, including medicine, psychotherapy, physiotherapy, and nursing care, works together to deliver these therapies.

Before admission, clinics often conduct assessments to determine the necessity and suitability of treatment.

5. Rechtliche Aspekte6

Victims of domestic violence often have many questions when it comes to the law. Social professionals can provide them with information and show them where they can find support.

During a counselling session, social professionals can discuss:

- Their objectives: What do they hope to achieve through legal action?

- Available legal steps: What legal actions can they take to reach their objectives?

- Pressing charges: Do they need to press charges, and what would that entail for them?

- Expectations: What can they expect to happen during the legal process?

- Entitlements: What are their rights and entitlements towards the perpetrator?

- Duration: How long might a lawsuit take?

If victims need legal advice, they can take advantage of free legal consultation services offered by many counselling centres or seek help from specialised lawyers. Lawyers specialise in various legal fields, such as criminal law, civil law, or social law. Depending on the victim’s objectives, whether they want to request safety and protection, file criminal charges, claim damages, or seek victim compensation, it makes sense to look for a lawyer who is a specialist in the relevant area. Many lawyers offer a free initial consultation.

While criminal law focuses on punishing wrongdoing, civil law is geared towards providing relief and compensation to the victim:

Criminal law

In criminal law, the state, represented by the police and the public prosecutor’s office, conducts a judicial inquiry against an offender. If there is sufficient evidence that a crime was committed, the prosecution brings charges and the court sentences the perpetrator. The main aim of criminal law is to hold the guilty party accountable and to deliver justice on behalf of society. Additionally, criminal proceedings often result in protective measures and institutional acknowledgment of the violence, which many victims identify as their primary reasons for engaging with the criminal justice system. In these proceedings, the victim is primarily involved as a witness.

Civil law

In civil law, the victim can take action against the offender themselves. The objective here is to enforce claims against someone, such as seeking damages or compensation for pain and suffering. The victim, instead of being a witness, is one of the parties in the trial. This means that they have the right to take action against the perpetrator, typically with the help of legal representation like a lawyer, and sue the perpetrator directly.

The criminal procedures in cases of domestic violence differ in the individual European countries. You can find an overview of the criminal procedures in the IMPROVE and VIPROM partner countries in Module 7.

Length of criminal proceedings

Criminal proceedings can be complex and very time-consuming, often spanning several months or even years from the time an offence is reported. This duration can be even longer in cases involving offences committed long ago or those with numerous witnesses.

Victims should be made aware that criminal proceedings can be lengthy and stressful.

6. Finanzielle Aspekte7

Victims of domestic violence can apply for financial assistance. Financial assistance can help alleviate some of the burdens associated with experiencing a traumatic situation such as the need for psychological and medical support over an extended period. Nevertheless, obtaining financial assistance may be a complex process as many judicial and administrative requirements must be met. As a social professional, you can help victims understand the benefits available and navigate the application process.

Victim compensation law

In many European countries, victims of domestic violence can receive state benefits if their health has been adversely affected. This can include costs for therapies, travel for medical appointments, and necessary aids. The extent of the benefits victims are entitled to is regulated by law and largely depends on the severity and duration of their health issues.

Possible benefits can include:

- Remedial and medical treatments, including psychotherapy

- Pension benefits, depending on the severity of the impact on health and income

- Welfare benefits, for example, for participation in working life, care, upkeep of the household and benefits to help with living expenses

- Rehabilitation programmes, such as stays at a health resort.

Reduced earning capacity pension

Victims of domestic violence may be entitled to a reduced earning capacity pension if their health problems prevent them from working. This includes health impairments resulting from physical violence. The entitlement to this pension depends on the extent to which their capacity to work is impaired.

Foundations and victim assistance institutions

In many European countries, victims of crime can receive financial support from foundations or victim assistance institutions.

To receive these benefits, victims must apply for them. Specialised counselling centres can assist them with the application, and lawyers can also provide support.

7. Selbsthilfe8

Self-help groups provide a space where victims can learn from and support each other. These groups bring together people who have experienced similar problems to share their experiences, learn collectively, provide emotional support, and offer practical advice. These groups are often led by a psychotherapist.

Image designed by pikisuperstar on Freepik

What is a self-help group?

Self-help means „helping yourself“, often through sharing practical tips for daily life. Self-help groups allow participants to connect with others who have had similar experiences or are currently facing similar challenges. Many victims of domestic violence find that, within the group, they are not alone in their experiences and that others truly understand them. Discussing their situations with peers helps them see how others manage similar stresses and challenges.

In self-help groups, the focus is often on the stresses resulting from traumatic experiences rather than the traumatic events themselves. Some groups may even have guidelines that discourage detailed discussions of violent experiences to avoid triggering other participants.

While self-help groups provide significant support, they are not a substitute for professional counselling or therapy.

How does a self-help group operate?

Participants in self-help groups meet regularly, with attendance always being voluntary and usually free of charge. However, there may be costs involved if the group needs to rent a room for their meetings.

An important rule applies to all groups: what is discussed in the group remains confidential and must not be shared outside the group.

Self-help groups can be attended independently or in addition to therapy, and they come in various formats. Some groups have a moderator, while others do not. This moderator can be either a victim or a professional who may not have been affected by domestic violence. The group dynamics can vary depending on the format, so it is important to understand how the group operates and whether its approach aligns with the victim’s needs.

Not everyone will find a suitable group immediately. Some victims choose to start their own self-help groups, creating a supportive environment for themselves and others.

How can victims find the right self-help group?

General and specialised counselling centres can assist victims of domestic violence in finding a suitable self-help group by offering information and connecting them with local groups.

While not every area has groups specifically focused on domestic violence, some groups address related topics such as trauma. It is important to inquire about each group’s particular focus.

Online self-help groups

Many people find it easier to initially read or write about their experiences rather than talking face-to-face. Online self-help groups are available anytime and anywhere, providing constant support. They allow victims to read about others‘ experiences before sharing their own. In internet forums, participants discuss their situations and concerns similarly to local self-help groups.

Some internet forums are fully public, while others have both public and private areas for members. Victims should review the website’s privacy and anonymity policies to ensure they meet their needs.

How can victims prepare for the first meeting?

Every victim has unique needs and preferences, which means there is no predefined way to approach a self-help group, whether online or offline.

To protect each participant in a group or internet forum, it is important to establish a shared framework and transparent rules and to discuss these with all participants to ensure a mutual understanding.

Before joining a group or internet forum, victims should consider these questions to prepare themselves:

- Purpose and topic: What is the focus of the self-help group or forum?

- Meeting details: How often and where does the group meet? Does the victim feel comfortable with the location and frequency?

- Moderator: Is there a moderator? If so, who are they, and what is their role?

- Participants: Who can join the group? Are there specific criteria?

- Confidentiality: What are the confidentiality rules?

- Etiquette: What are the expectations for behaviour within the group?

- Discussion content: Do participants discuss traumatic experiences, or do they focus on related topics?

- Crisis management: What are the protocols if a participant is in crisis during a session?

- Well-being during sessions: What happens if a participant does not feel well during a meeting?

- Power dynamics: How are power imbalances addressed within and outside the group?

After attending the first meeting, victims should reflect on their feelings and experiences:

- Did they feel comfortable and supported?

- Did they feel like they interacted as equals with the other participants?

- Did the group atmosphere feel right for them?

If they felt positive about the meeting, that is a good sign. If not, they should remember that participation is voluntary, and that they are not obligated to stay. It is okay to question the group’s rules and seek a setting where they feel safe and supported and that suits their needs.

Documentation9

If you work in a school and you detect that a child or adolescent may be a victim of domestic violence:

- Establish a dialogue with the child or adolescent to find out how they feel and gather information about their self-perceived situation.

- Do not rush the situation and clarify any suspicion.

- Compile your observations and keep records.

- Document the child’s or adolescent’s behaviour, expressions, and actions.

- Discuss possible causes for the child’s or adolescent’s behaviour and further action steps with a team at work and/or by speaking with a colleague.

- Use your observations and documentation as a basis when communicating with the parents and with other institutions/organisations (e.g., the institutional service responsible for the care of children and youth victims of domestic violence).

Professional assurance10

The help that a child or adolescent affected by domestic violence and their family need is usually very complex and time-consuming. They cannot be provided by one person or institution alone. Cooperation with other support institutions is necessary.

If you work in a school and you detect that a child or adolescent may be a victim of domestic violence, you have the following options (whereby anonymous counselling is possible for all of the following offers):

- Establish an ongoing dialogue with the child or adolescent about how they are experiencing the situation. Consider their feelings and demands in the approach to the case.

- Stay in contact with your colleagues and superiors, especially in phases when you feel insecure. Conduct case conferences with your colleagues (possibly including the contact person of the institutional service responsible for the care of children and youth victims of domestic violence).

- Take advantage of telephone or personal counselling by the police. However, you should note that the police are obliged to prosecute criminal offences. If the police become aware of a child’s or adolescent’s well-being being endangered by abuse or neglect, criminal measures must be taken.

- Contact the institutional service responsible for the care of children and youth victims of domestic violence if there are indications that the child or adolescent is at risk in the family and the persons concerned cannot or do not want to seek help of their own accord. Here, too, you can first take advantage of counselling by telephone or in person. Institutional services responsible for the care of children and youth victims of domestic violence are not obliged to report such offences or to inform the police. Priority is given to the protection of the best interests of the child. In the case of adolescents this is often perceived in consultation with social services and counselling centres in such a way that individual help and protection concepts are developed with the adolescent’s support.

- Authorities or counselling facilities of independent institutions should always be informed with the child’s or adolescent’s and the legal guardians’ consent. However, authorities can also be involved without this consent if the child’s or adolescent’s well-being is at high risk. Making the case anonymous is a way of obtaining competent advice without breaching confidentiality. Facilities in the field of youth welfare such as child and youth emergency services, child protection centres, educational counselling centres and a partner, marriage, family and life counselling service offer advice and help.

- School psychological counselling centres can also be involved in conflict management. They advise those seeking advice and can establish contacts with other specialised counselling centres.

- Health care facilities such as public health offices, paediatricians and general practitioners, children’s hospitals and child and youth psychiatric facilities have the important task of investigating the causes of health hazards and eliminating harmful factors. The opportunity to do this is particularly offered within the framework of school health care, especially during school enrolment examinations.

- Take the respective cultural background and the question of residence status into account in every offer of help.

Legal obligations for teachers11

Find frequently asked questions about the legal obligations of teachers below:

Muss ich bei einem Verdacht das Jugendamt informieren?

Lehrpersonen sind verpflichtet, Eltern über Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu informieren, solange dadurch der Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht infrage gestellt wird. Zur Abschätzung der Gefährdungssituation kann es deshalb erforderlich sein, fachliche Expertise von außen zu Rate zu ziehen, bevor weitere Schritte in Erwägung gezogen werden. Bei einem begründeten Verdacht auf Vernachlässigung oder Misshandlung ist in Abstimmung mit der Schulleitung über eine Strafanzeige zu entscheiden. Im Einzelfall kann es jedoch sinnvoller sein, zuständige Stellen wie das Jugendamt einzuschalten und andere geeignete Maßnahmen zu treffen, um dem Schüler oder der Schülerin zu helfen.

Was muss ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Schüler oder eine Schülerin zuhause misshandelt oder vernachlässigt wird?

Es gibt keine einheitliche Anleitung, wie die Hilfe für den Schüler oder die Schülerin in Form der Einbeziehung anderer Stellen beziehungsweise die Meldung an das Jugendamt konkret ausgestaltet sein muss. Manche Bundesländer haben die Verpflichtung zur Hilfe gesetzlich klargestellt. Einige Schulen haben die Verpflichtung, bei Anzeichen auf Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung einzuschreiten, in ihre Satzung oder in das Schulprogramm aufgenommen.

Die Frage, ob die Eltern über einen Verdacht zu informieren sind, hängt stark vom Einzelfall und den entsprechenden Landesregelungen ab. Grundsätzlich haben die Eltern ein Recht auf Information, da ihnen im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung auch die Aufgabe obliegt, Kinder zu ihrem Wohl vor Gefahren zu schützen. Ist davon auszugehen, dass die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte möglicherweise Täter oder Mittäter sind, sollten die Eltern zunächst nicht angesprochen werden. In diesem Einzelfall werden die Eltern auch nicht darüber informiert, dass zum Beispiel die Schule dem Jugendamt den Verdacht weitergegeben hat.

Muss ich überhaupt tätig werden?

Ja. Die Pflicht zum Handeln folgt unmittelbar aus den der Schule und damit den Lehrkräften obliegenden Fürsorgepflichten. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich Lehrkräfte und Schulleitung unter Umständen nach dem Strafgesetzbuch strafbar machen können, wenn sie trotz deutlicher Anzeichen für Misshandlungen und Vernachlässigung an einem Schüler oder einer Schülerin gar nichts unternehmen.

Darf ich eigenmächtig handeln?

Nein. Lehrkräfte müssen den Dienstweg einhalten und insbesondere jede Aktion nach außen mit der Schulleitung abstimmen. Der Dienstweg muss allerdings nicht schon dann eingehalten werden, wenn etwa Elterngespräche geführt werden oder informeller Rat von anderen Institutionen (zum Beispiel dem Jugendamt) eingeholt wird.

Habe ich eine Anzeigepflicht bei der Polizei?

Nein. Beim Verdacht auf Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung besteht keine gesetzlich bestimmte Anzeigepflicht bei der Polizei oder einer anderen zuständigen Stelle.

Angenommen, der Verdacht stellt sich als falsch heraus. Muss ich dann nicht selbst eine Anzeige der fälschlicherweise verdächtigten Eltern befürchten?

Nur wenn die Lehrkraft bzw. die Schule objektive Tatsachen außer Acht lässt, kann es passieren, dass die zu Unrecht erstattete Anzeige wegen möglicher Kindesmisshandlung nachteilige Folgen für den Anzeigenerstatter hat.

Muss ich kooperieren, wenn ich vom Jugendamt oder der Polizei bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung um Hilfe gebeten werde?

Ja. In einem solchen Ermittlungsverfahren hätten Sie die Stellung eines Zeugen. Weitere Verpflichtungen ergeben sich gegebenenfalls aus den jeweiligen landesbeamtenrechtlichen Vorschriften.

Muss die Schule die Eltern des betroffenen Kindes oder Jugendlichen benachrichtigen, wenn sie sich entschlossen hat, die Polizei oder das Jugendamt über ihren Verdacht zu informieren?

Grundsätzlich sind zunächst die Eltern auf die Anhaltspunkte hinzuweisen und gegebenenfalls aufzufordern, Hilfe des Jugendamtes in Anspruch zu nehmen. Würde durch die Beteiligung der Eltern der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen infrage gestellt, ist die Schule befugt, das Jugendamt unmittelbar zu informieren. Ihm obliegt dann die Aufgabe, den Schutzauftrag wahrzunehmen, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Die Aufgabe, Zeugen oder mögliche Tatverdächtige anzuhören, obliegt der Polizei und der Justiz. Hier könnte eine Benachrichtigung der Eltern die Ermittlungen dann gefährden, wenn sie in den Kreis eventueller Tatverdächtiger einbezogen werden müssten.